ELV規則案の背景と目的

EUでは、使用済み自動車の適切な廃棄とリサイクルを促進するために、2000年にELV指令を制定。この指令は、自動車が廃車となった際の環境負荷を低減し、リサイクル率を向上させることがねらいです。特に、使用済み自動車(ELV:End-of-Life Vehicles)のリサイクル率の目標値を設定し、資源の再利用と廃棄物の削減を強化することが求められています。

EUでは、ELV指令に基づき、自動車メーカーに対して車両の設計段階からリサイクルしやすい構造を採用するよう義務付け、廃車時に発生する有害物質の削減や、適切な処理プロセスを確立することが求められるようになりました。また、自動車の再利用・リサイクル率の具体的な数値目標も設定されており、現在はELV指令の第7条に基づき、車両重量の85%以上をリサイクル・再利用することが義務付けられています。

環境規制の強化を受け、欧州委員会は現行の「ELV指令」と「型式認証の再使用、再利用、再生の可能性に関する指令(3R指令)」を1つにまとめ規則化する「ELV規則案」を2023年7月に発表(2025年2月にELV規則案の修正案が公表)。現行のELV指令に新たな要件が加わりました。では、なぜ「ELV規制案」が必要とされたのでしょうか。その背景を詳しく見ていきましょう。

ELV指令は2000年の制定以来、自動車の廃棄物削減とリサイクルの促進を目的に運用されてきました。しかし、近年の環境課題の深刻化や技術革新を受けて、ELV指令は3R型式認証指令と統合して規則へと格上げする形で2023年に「ELV規則案」が発表されています。この規則案は、EUのサーキュラーエコノミー(循環経済)政策の一環として進められています。従来の「大量生産・大量消費・大量廃棄」型経済(リニアエコノミー)から、資源を最大限に活用する循環型の経済モデルへと移行するための重要なステップと言えるのです。あらためて、規則案の背景にある課題を整理しておきます。

1. リサイクル率の向上と再生材の活用に課題

既存のELV指令では、自動車のリサイクル率は85%(重量ベース)に設定されていましたが、特にプラスチックの再利用が進んでいないという問題がありました。ELV規則案では、より高いリサイクル率の達成と、再生プラスチックの使用義務化が盛り込まれています。

2. 不適切な廃棄と行方不明車両への対処

EU内では毎年600万台以上の自動車が廃車になっていますが、そのうち約300万台が適切なELV管理システムに登録されず、行方不明になっていると欧州委員会が報告しています。

3. 環境負荷のさらなる低減とサーキュラーエコノミーへの移行が求められている

ELV規則案の議論の背景には、自動車産業が環境負荷のさらなる低減を求められている現状があります。従来のリニアエコノミー(大量生産・大量消費・大量廃棄)から、資源を有効活用するサーキュラーエコノミーへの移行が不可欠とされており、その実現には自動車の設計から廃棄までのプロセス全体を見直す必要があります。EUが掲げる欧州グリーンディールでは、2050年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロにするという長期目標が設定されており、自動車産業においても廃車時のリサイクル強化やCO₂排出量削減が喫緊の課題となっています。この目標を達成するため、ELV指令の改正が必要不可欠な施策の一環として進められています。

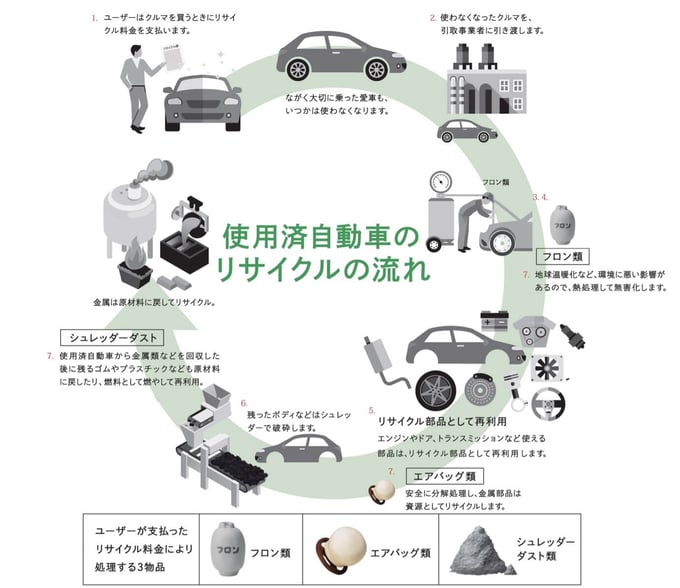

出典:公益社団法人 自動車リサイクル促進センター「使用済自動車のリサイクルの流れ」

では、この改正によって、ELV規則案の具体的な規制内容はどのように変わっていくのでしょうか。

ELV規則案の主要ポイントや自動車業界への影響

.png?width=892&height=670&name=ELV%E8%A6%8F%E5%89%87%E6%A1%88%20(1).png)

出典:公益社団法人 自動車リサイクル促進センター「プラスチックの循環を取り巻く国際的な政策動向」p.11

2023年7月に公表されたELV規則案では、自動車の環境負荷をさらに低減するために、リサイクル率の向上や再生材の利用義務化、対象車両の拡大などが盛り込まれました。さらに2025年2月にはELV規則案の修正案(第二版)が公表され、開始時期を2031年から2029年に前倒しする一方、再生プラスチックの含有率が緩和されるなどの内容が一部変更されました。以下に、主な改正案のポイントを解説します。

1. リサイクル材の最低含有要件

2023年7月の改正案では、自動車のプラスチック部品に最低25%の使用済み製品由来のリサイクル材(ポストコンシューマ材)を使用することが義務化され、そのうちの25%は自動車由来のプラスチックを使用する内容となっていました。2025年2月の修正案(第二版)では、新車に使用する再生プラの割合が25%から20%に変更(下方修正)され、再生プラに関しても使用済み製品由来のみならず、生産端材(プレコンシューマ材)なども含まれるようになり、かつバイオプラスチック(Bio-based plastics)も含まれる内容に変更されました。また、ケミカルリサイクル材も今後の対象検討に含めることが明記され、現実的かつ実践的な内容に修正されています。

<ELV規制案 再生プラに関する主な修正内容(2025年2月)>

2. 拡大生産者責任(Extended Producer Responsibility:EPR)の導入

ELV規則案(第二版)では、自動車メーカーが廃車のリサイクルや適切な処理に責任を持つ拡大生産者責任(EPR)制度が導入されました。これにより、メーカーは設計段階から環境負荷の低い材料を選択し、リサイクルしやすい構造を採用することが求められます。

3. 適用範囲の拡大(対象車両の増加)

従来のELV指令では、乗用車と小型商用車が対象でしたが、今回のELV規則案(第二版)によりバスやトラックなどの大型車両も規制の対象に追加されました。これにより、適用範囲が広がり、廃車のリサイクルがさらに促進されることが期待されています。

4. 適用除外の見直し

ELV指令では、特定の部品や材料について適用除外が認められていましたが、今回のELV規則案(第二版)によりその範囲が縮小されました。特に、鉛、六価クロム、カドミウム、水銀などの有害物質を含む部品の適用除外が見直され、より厳格な規制が導入されました。

今後、改正されたELV規則案が正式に施行されることで、より持続可能な自動車産業の実現が期待されています。次のセクションでは、欧州の動向や日本の対応について詳しく解説します。

欧州の最新動向と日本への影響

欧州におけるELV規則案の最新動向

欧州ではELV規則案を受け、リサイクル率の向上や有害物質削減の強化が進められています。特に、欧州ELV規則案のもとで新たに導入されたリサイクル材の最低含有要件や拡大生産者責任(EPR)制度は、今後の自動車産業全体に大きな影響を与えると考えられています。

なお、ELV規則案(第二版)における再生プラスチックの定義において、Biobased(バイオプラ)が含まれたこと、さらにケミカルリサイクル材も今後の対象検討に含めることが明記されたことにより、今後、これら再生可能なプラスチックの活用領域も広がることが想定されます。

また他方で、欧州委員会は「行方不明車両」問題の解決に向けて、廃車のトレーサビリティ(追跡可能性)強化を推進。違法な廃車処理の防止や適正なリサイクルプロセスの確立が求められています。行方不明車両問題の原因として、違法輸出や不適切なスクラップ処理、リサイクル業者の未登録などが指摘されています。こうした未管理の廃車が適切な環境対策を講じられずに処理されることで、有害物質の漏出や不適正なリサイクルの増加が懸念されます。今回のELV規則案(第二版)では、廃車の登録と追跡を義務化し、管理を強化することで、環境負荷を低減するとともに資源の適切な再利用を促進する方針が示されています。

日本における対応と影響

ELV規則案は日本の自動車メーカーにも大きな影響を与える規制です。特に、欧州向けに輸出する車両はELV規則案の基準を満たす必要があり、日本の自動車メーカー各社は対応を加速させています。

具体的には、日本でも環境負荷の少ない車両設計がより重視され、プラスチックの再生材使用や有害物質の削減が進められています。また、日本のリサイクル法と欧州ELV規則案の整合性を図るための政策調整が進められており、今後の規制強化に向けた議論も活発化しています。このように、欧州のELV規則案は、日本の自動車業界にも大きな影響を及ぼし、より環境に配慮した自動車設計やリサイクル技術の発展を促しています。

ELV規則案としての進化は、自動車産業の環境負荷低減と資源循環をさらに推進する重要な一歩です。今後、日本でも欧州の動向を踏まえながら、より持続可能な自動車設計やリサイクル技術の発展が求められていくでしょう。

.png?width=892&height=670&name=ELV%E8%A6%8F%E5%89%87%E6%A1%88%20(1).png)

.png?width=600&name=%E3%83%97%E3%83%A9%E5%9B%B3%E9%91%91%E3%83%90%E3%83%8A%E3%83%BC_640260%20(002).png)