- カーボンニュートラル

CO₂排出量を計算するには?Scope(スコープ)別に解説

カーボンニュートラル社会の実現に向けた取り組みを進める上では、まずCO₂排出量の正確な計算と把握が不可欠です。今回の記事では、なぜ今、企業のCO₂排出量の計算が重要視されるのか、その理由を国際的な義務化の動きや企業経営にもたらす具体的なメリットと共に解説。さらに、Scope1・2・3の算定方法も紹介します。

CO₂排出量の計算が必要な理由とは?

なぜ企業はCO₂排出量を計算する必要があるのか?

現在、気候変動が世界的な社会課題として認識され、あらゆる領域でカーボンニュートラル社会の実現に向けた各種施策が講じられています。こうした中、企業における取り組みの第一歩として、CO₂排出量の計算・算定があります。

では、なぜ企業にとってCO₂排出量の計算が、カーボンニュートラル社会実現への第一歩となるのでしょうか?その主な理由は、環境負荷の現状を正確に把握し、その低減に向けた施策を検討するために必要不可欠だからです。

CO₂排出量を定量的に可視化することで、事業活動が地球環境に与える影響を評価できるようになり、実効性のある削減目標を設定するための基盤を整備できます。また、計算結果を活用して、環境に配慮した製品やサービスの開発、エネルギー効率の向上、再生可能エネルギーの利用拡大など、具体的な取り組みが可能になります。

現在、生活者や取引先などのステークホルダーは、環境意識の高い企業との取引を求める傾向にあります。そのため、CO₂排出量を正確に計算・算定し、その削減に向けた取り組みを進めていくことは、ブランドイメージの向上や競争優位性の確保にもつながる重要な要素です。

なお、温室効果ガスには、二酸化炭素(CO₂)、メタン(CH4)、一酸化二窒素(N₂O)、ハイドロフルオロカーボン類(HFCs)、パーフルオロカーボン類(PFCs)、六ふっ化硫黄(SF6)、三ふっ化窒素(NF3)などがあります。

製品やサービスのライフサイクルを通じた環境への影響を評価する手法であるLCA(ライフサイクルアセスメント)などでは、これら温室効果ガスの影響力(温室効果の強さ:地球温暖化係数)を考慮し、それを「CO₂の量に換算」して温室効果ガスの環境負荷を算定しています。

そこで、今回の記事では、これらの「温室効果ガスのCO₂換算量」のことを「CO₂」と表記し、「CO₂換算後排出量」のことを「排出量」と表記し、解説を進めます。

※カーボンニュートラルの実現に向けた企業の取り組みについては、「カーボンニュートラルへの企業の取り組み:日本や海外の事例を紹介」にて詳しく解説しています。

CO₂排出量計算義務化の動きと企業メリット

CO₂排出量の算定を義務化する動きは加速しています。日本では、2006年から地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)に基づき、CO₂を多く排出する者(特定排出者)に、自らのCO₂排出量を算定し、国に報告することが義務付けられています。

そして、モノがつくられ廃棄されるまでのサプライチェーンにおけるCO₂排出量は、以下の3つに分類されています。

- Scope1:事業者自らによる「直接排出」

- Scope2:他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う「間接排出」

- Scope3:Scope1、Scope2以外の「間接排出」(事業者の活動に関連する他社の排出)

<サプライチェーン上のCO₂排出の流れ>

出典:環境省「サプライチェーン排出量の算定と削減に向けて」p.4

※Scope1・2・3については、「Scope(スコープ)1・2・3とは?サプライチェーン排出量についても解説」にて詳しく解説しています。

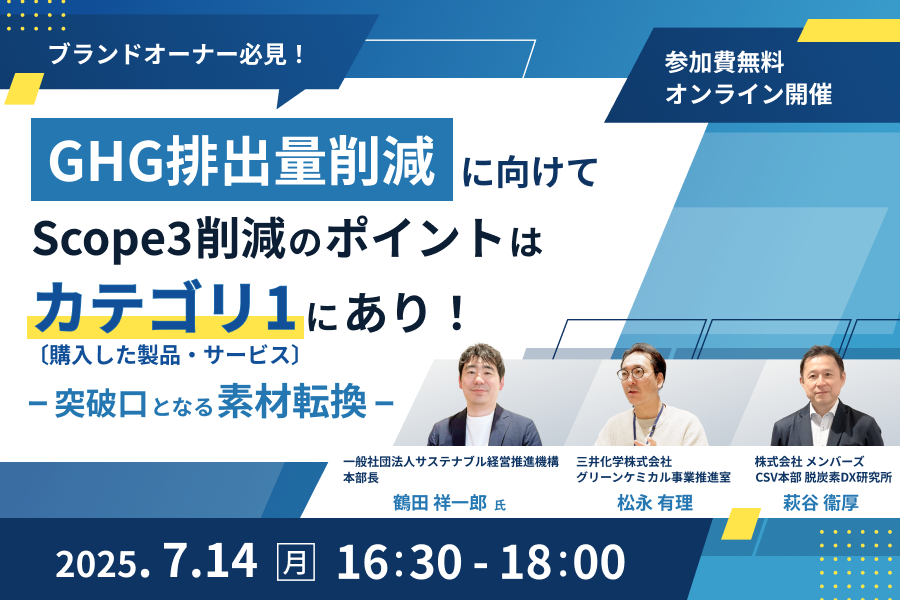

また、カーボンニュートラル社会の実現に向け、近年は企業のCO₂排出量削減の取り組みにも実効性が求められています。その一環として、世界的に企業のCO₂排出量の開示義務化への動きも本格化しています。自社の企業活動に伴う直接的/間接的排出量であるScope1・2だけでなく、サプライチェーン全体の排出量であるScope3の開示も必須となってきており、今後はいかに効果的なScope3の削減に取り組めるかが大きなカギを握っています。

一方で、CO₂排出量の計算は、単なる義務の履行に留まらず、企業にとって以下のメリットがあります。

<CO₂排出量の計算のメリット>- コスト削減:エネルギー消費量の削減や効率化によるコスト削減

- 技術革新の促進:環境配慮型の商品やサービス、新技術の開発促進

- 企業価値の向上:企業イメージや投資家からの評価向上、コスト削減や新規ビジネス創出などによる競争力向上

- リスクマネジメント:法規制や気候変動リスクへの早期対応

このように、CO₂排出量の計算・算定と、その削減に向けた取り組みは、環境と企業活動を両立させる重要な要素です。

CO₂排出量の計算方法をScope(スコープ)別に解説

カーボンニュートラル社会の実現に向けて、企業活動に伴うCO₂排出量を可視化するためには、前述の「Scope1・2・3」という分類を用いた算定が不可欠です。この計算・算定は、企業が温室効果ガス排出量削減に向けた対策を実行していく上での出発点となります。

CO₂排出量は、活動量(電気の使用量、貨物の輸送量、廃棄物の処理量など)に排出原単位(活動量あたりのCO₂排出量)を掛け合わせて算出します。また、その算定方法としては、「活動量を自社で収集し、該当する排出原単位を掛け合わせる方法」と「取引先から排出量の提供を受ける方法(一次データを利用する方法)」の2種類があります。

<CO₂排出量算定の基本式>

出典:環境省「サプライチェーン排出量の算定と削減に向けて」p.55

Scope(スコープ)1:自社の事業活動から直接排出されるCO₂の計算方法

Scope1では、事業者自らが直接排出するCO₂排出量を計算します。自らの支配下にある事業活動に伴うすべての排出がScope1の計算対象です。

該当する排出例:

・自社での化石燃料の燃焼

・社有車両のガソリン消費による排ガス

Scope1の計算方法:

自社における燃料使用量などの直接排出の活動量データに、排出原単位を乗じて算定します。なお、排出原単位は、データベースとして公開されており、具体的にはIDEA、環境負荷原単位データブック、JLCAデータベースなどで確認できます。

計算の例:

社用車で年間にガソリンを5,000L使用した場合のCO₂排出量は、

「活動量:5,000ℓ」×「排出原単位(※):2.322kg-CO₂/ℓ」=11,610kg-CO₂(11.61t-CO₂)となります。

※中央環境審議会総合政策・地球環境合同部会「第4回グリーン税制とその経済分析等に関する専門委員会 資料4 燃料別の二酸化炭素排出量の例」に記載の原単位を活用

Scope(スコープ)2:他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接的なCO₂排出の計算方法

Scope2では、他社から供給された電気、熱・蒸気の使用によって間接的に排出されるCO₂排出量を計算します。

該当する排出例:

・購入した電力・熱・蒸気の使用

Scope2の計算方法:

電気の場合であれば、購入した電力使用量(kWh)に排出原単位(kg-CO₂/kWh)を乗じて算出します。なお、Scope2では、各企業の活動量に対して適用する排出原単位を定めるルールとして、ロケーション基準とマーケット基準の2つがあります。

ロケーション基準は、特定のロケーション(グリッドの範囲や同一の法体系が適用される範囲)に対する平均的な電力排出係数に基づいて、Scope2を算定する手法。企業が再エネ電気など、系統平均排出係数よりも低炭素な電気を調達していてもその効果を反映することはできません。

一方、マーケット基準は、企業が購入している電気の契約内容を反映して、Scope2を算定する手法。契約内容を反映した排出係数を使用するため、再エネ電気など、低炭素電力メニューで調達していれば、その効果を反映できます。

<「GHG Protocol Scope2 Guidance」に準拠した排出量算出に当たって用いる排出係数>

出典:環境省 経済産業省「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン(ver.2.7)」p.31

計算の例:

ロケーション基準で算定する場合、企業が1年間に使用する電力量が100,000kWh、全国平均排出係数(※)0.423kg-CO₂/kWhで計算すると、100,000kWh×0.423kg-CO₂/kWh=42,300kg-CO₂(42.3t-CO₂)となります。

※環境省・経済産業省「電気事業者別排出係数(特定排出者の温室効果ガス排出量算定用)-R5年度実績-」に記載の電気事業者全国平均排出係数を活用

Scope(スコープ)3:Scope1、Scope2以外の間接的なCO₂排出量の計算方法

Scope3では、Scope1、Scope2以外の「間接排出量」(事業者の活動に関連する他社の排出量)を計算します。

該当する排出例:

その対象は、購入した製品・サービス(原材料の調達など)や、販売した製品の使用(使用者による製品の使用)など、15のカテゴリに分類されます。

<Scope3の15カテゴリ一覧>.png?width=872&height=652&name=%E5%90%84%E3%82%AB%E3%83%86%E3%82%B4%E3%83%AA%E3%81%B8%E3%81%AEScope3%E6%B4%BB%E5%8B%95%E3%81%AE%E5%88%86%E9%A1%9E%E7%B5%90%E6%9E%9C(%E4%BE%8B).png)

これら15のカテゴリは、サプライチェーンの上流の相当するカテゴリ1~8と、下流に相当するカテゴリ9~15に分けられます。なお、Scope3におけるサプライチェーンの上流の定義は「原則として購入した製品やサービスに関する活動」、下流の定義は「原則として販売した製品やサービスに関する活動」とされています。

Scope3の中でも注目すべきは、カテゴリ1(購入した製品・サービス)とカテゴリ11(販売した製品の使用)で、業種を問わず、この2つのカテゴリがScope3の大半を占める傾向にあります。

ただ、カテゴリ11は、最終消費者による製品の使用状況などに左右されるため、企業側でのコントロールが非常に難しいという課題があります。そのため、まずは各企業の自助努力で対応可能なカテゴリ1の削減から取り組むことが、現実的かつ効果的なアプローチとなります。

例えば、原材料の調達においてCO₂排出量削減に寄与するバイオマス素材の使用率を高めることなどが、具体的な取り組みとして挙げられます。

Scope3 カテゴリ1(購入した製品・サービス)の計算方法:

ここでは、Scope3 カテゴリ1(購入した製品・サービス)の計算方法を説明します。

カテゴリ1は、用途やデータの取得可能性に応じて、以下の3つの計算方法があります。

<適切な排出原単位の選択方法>

出典:環境省 グリーン・バリューチェーンプラットフォーム「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出量等の算定のための排出原単位データベース ver.3.5」

Scope3カゴリ1を算定する場合も、上記フローに沿って適切な排出原単位を選択し、「活動量×排出原単位」で計算することになります。

正確なCO₂排出量計算で企業の脱炭素化を支援

企業の環境対応が「経営戦略の一部」として扱われる時代において、CO₂排出量の正確な計算は極めて重要です。企業のCO₂排出量の開示義務化への対応や、ESG投資における評価、さらには取引先企業から情報開示の要求がさらに頻発することが見込まれる中で、不確実な排出データはステークホルダーの信用を毀損するリスクを高める要因になります。

今後、CO₂排出量削減に向けた取り組みは一層加速し、企業に求められるレベルも高まっていくでしょう。だからこそ今、正確なCO₂排出量の計算・算定に取り組み、各Scopeの特性を理解した上で、計画的に対応を進めることが求められています。

|

三井化学では、「世界を素(もと)から変えていく」というスローガンのもと、 <「BePLAYER®」「RePLAYER®」>https://jp.mitsuichemicals.com/jp/sustainability/beplayer-replayer/index.htm |

- 参考資料

- *1:環境省「温室効果ガス排出量 算定・報告・公表制度」:

https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/ - *2:環境省「サプライチェーン排出量算定の考え方」:

https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/files/tools/supply_chain_201711_all.pdf - *3:環境省「サプライチェーン排出量の算定と削減に向けて」:

https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/files/SC_syousai_all_20230301.pdf - *4:環境省・経済産業省「電気事業者別排出係数(特定排出者の温室効果ガス排出量算定用)-R5年度実績-」:

https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/files/calc/r07_denki_coefficient.pdf - *5:環境省 グリーン・バリューチェーンプラットフォーム「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出量等の算定のための排出原単位データベース ver.3.5」:

https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/estimate_05.html - *6:中央環境審議会総合政策・地球環境合同部会 「第4回グリーン税制とその経済分析等に関する専門委員会 資料4 燃料別の二酸化炭素排出量の例」:

https://www.env.go.jp/council/16pol-ear/y164-04.html

.jpg?width=220&name=ELV%E8%A6%8F%E5%89%87%E6%A1%88(%E7%B6%9A%E7%B7%A8).jpg)

_%E5%BE%8C%E5%8D%8A.png?width=220&name=EU%E5%BE%AA%E7%92%B0%E7%B5%8C%E6%B8%88%E3%81%AE%E9%96%A2%E9%80%A3%E8%A6%8F%E5%88%B6(IGES%20%E8%BE%B0%E9%87%8E%E6%A7%98)_%E5%BE%8C%E5%8D%8A.png)

.png?width=600&name=%E3%83%97%E3%83%A9%E5%9B%B3%E9%91%91%E3%83%90%E3%83%8A%E3%83%BC_640260%20(002).png)