「脱プラスチック」って実際どうなの?吉泉×MOLpは、人間と地球の関係をどう問い直したか

MOLp:じつは吉泉さんとMOLpは2016年ごろに『deposition』という作品でご一緒してから、長いおつき合いがあります。この作品をつくったときは、どのような思考があったのでしょうか?

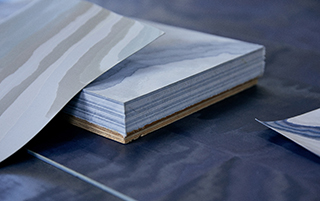

吉泉:『deposition』は、金属とプラスチックという異素材同士を、接着剤やネジなどを使わずに、強固に一体化するという三井化学の金属樹脂一体化技術「ポリメタック®」を活用した作品です。

吉泉:余計な素材や部品を減らすことができるので、軽量化もできる。この技術はドローンにも使われているそうです。でも、僕はそういったプロダクト的なものではなく、この技術を使ってプラスチックと金属をぐちゃっと混ぜたような一枚の板材をつくったんです。

なぜそうしたのかというと、MOLpから「プラスチックをクリエイターさんに使ってもらいたい」という思いを聞いたから。そこで僕は「プラスチックを『マテリアル』から『素材』としてとらえられる形にするべきだ」と思ったんです。

絵を描くときも、白いキャンパスの前では固まってしまうことがあるように、クリエイターにとってプラスチックは白いキャンパスであり、じつは原料レベルの「マテリアル」としての見え方になっているんですよね。

『deposition』は真っ白なキャンパスとは違って、見た目的にも物性的にも一様でもなく均質でもありません。するとプラスチックがマテリアルから「素材」になるのではないか? と考えました。「金属部分に導電性があることを活かしたら面白そう」「異素材を組み合わせることで生まれる重心の変化を利用できるかも」などといった想像が働きます。それがクリエイターの感性を刺激する「素材」なんじゃないかと考えたんです。

MOLp:原料としての「マテリアル」から、人が使うための「素材」にするというコンセプトは、吉泉さんがディレクションを担当していた21_21 DESIGN SIGHTの企画展『Material, or 』のコンセプトに通じるものがあると感じます。この展覧会にはMOLpも参加していましたが、企画はどのようにスタートしていったのでしょうか?

吉泉:まさに企画展『Material, or 』は、『deposition』のプロジェクトで考えたことが起点となっています。最初は、21_21 DESIGN SIGHTさんから「マテリアルをテーマにした展覧会をしたい」という話をいただいたことからスタートしました。

吉泉:いまの時代として、環境を含めて考えることが求められていて、なおかつマテリアルはデザインの根源にあるものだからこそ、やる意味があると思いました。そこで展示の内容を考え始めたときに、ずっとマテリアルとデザインにおける最近のトレンドに違和感があったことを思い出しました。

というのも、国際的なデザインの展示会を見ていても、ソリューションを全面に出したものがすごく多いんです。「これだけCO₂を減らしてつくることができるマテリアルです」とか「アップサイクルやリサイクルの精度はこれくらいです」とか。それに対して「たしかに大切な事だけど、これは、テクノロジーとしてエンジニアが得意とするアプローチであって、デザインにはもっと違ったアプローチができるのではないか?」と疑問に感じていたんです。

ソリューションベースのアプローチには、「技術的なところを進歩させていったら、きっと環境問題も乗り越えられるだろう」という人間のこれまでと同様の態度が見え隠れしている。そもそも、なぜ問題が生まれてきたのかというところに立ち返らないと、きっとなにも変わらない。だからこそ、マテリアルを生み出す地球への向き合い方や態度そのものを、僕らは見直して変えなきゃいけない。人間とマテリアル、ひいては人間と地球の関係性を根本的に考え直せる展示にしようと思ったんです。

そのなかでMOLpに声をかけ、『絡まるプラスチック』という作品を一緒に考えていきました。現代ではプラスチックなしには暮らしもままならないのに、「プラスチックは悪だ」とものすごい拒絶反応を起こしてしまう人が一定数います。そうではなくて、これまでの人類はどうプラスチックを扱ってきて、今後どのようにプラスチックと関わっていけるのか、建設的な方法を考えたい。

吉泉:その結果、チューイングガムやコンタクトレンズなどで事実を示しながら、「脱プラスチックってどうなの?」ということを、言葉だけではなく現状に目を向けることで地に足をつけて問い直す展示になったと思います。