outline

「多様性」という言葉が浸透し、あらゆる面でこれまでの社会のあり方が見直されつつある昨今。ファッションの世界においても、人種や性別、年齢、身体的特徴、体型、信仰など、さまざまな背景があることを踏まえ、それらを尊重する取り組みが生まれつつあります。

そんな流れに呼応するかたちで2020年に誕生したのが、インクルーシブファッションを提案するブランド「SOLIT!」。豊富なサイズ展開に加え、細部の仕様の選択肢を用意することで、従来のファッションの選択肢では着ることができない/着にくい体型や障がいを持つ方にも着られる服を提案しています。。

「ファッションだけでなく、生きていくうえで必要なものすべてにおいて、オールインクルーシブの実現を目指します」と語るのは、ファウンダーの田中美咲さん。ファッション産業のサプライチェーン全体を鑑みた結果、服づくりにおいて選んだ素材は? 『バンクーバーファッションウィーク』帰りの5月に話をうかがいました。

取材・執筆:宇治田エリ 写真:大西陽 編集:川谷恭平(CINRA)

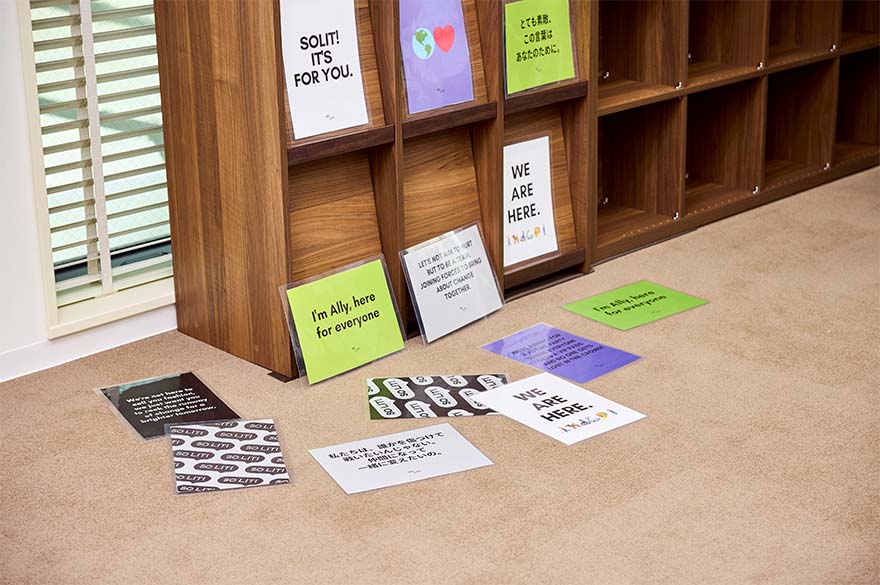

赤坂で行われた展示「SHOWROOM - 展示・試着販売・受注会-」では『バンクーバーファッションウィーク』の衣装や写真が並んだ

アパレルの大量廃棄が進む一方、服を着たくても着られない人も

MOLpチーム(以下、MOLp):ブランド立ち上げから今年で4年目となる、インクルーシブファッションブランド「SOLIT!」。立ち上げのきっかけは、大学院での経験が大きかったそうですね。

田中美咲(以下、田中): そうです。学び直しのために入ったリベラルアーツ系の大学院で、さまざまなバックグラウンドを持つクラスメイトと出会ったことがきっかけです。

クラスメイトのなかには、手に麻痺があり、着る動作に制限がある車椅子ユーザーや、信仰上の理由で着られる服が限られている人などがいて、彼/彼女らと交流するうちに、さまざまな理由で着たい服が着られない人がたくさんいることを知ったんです。

そこから「こんなにも服が大量生産、大量消費、大量廃棄されているのに、なぜ着られる服の選択肢がない人が存在するのだろう?」という問いが生まれ、これをどうにかしたい、着たいと着られるを同時に実現したいという思いで、「SOLIT!」というブランドを立ち上げました。

田中美咲(中央)。社会起業家・ソーシャルデザイナー。立命館大学卒業後、株式会社サイバーエージェントにてソーシャルゲームのプランナーとして従事。東日本大震災をきっかけとして福島県における県外避難者向けの情報支援事業を責任担当。2018年2月より社会課題解決に特化したPR会社morning after cutting my hair創設。2020年「オール・インクルーシブ経済圏」を実現すべくSOLIT株式会社を創設

MOLp:もともとファッション業界に関心があったのでしょうか?

田中: 「SOLIT!」を始める前は、ファッションが好きでも、興味があったわけでもありませんでした。というのも、もともと私自身が日本ではプラスサイズにあたる体型で、子どものころから選びたい服が自由に選べなかったんです。

そのせいで、ずっと「私が太っているからいけないんだ」と思っていましたし、大人になってからも、ファッションを通して自分が表現したい自分になれるという感覚は希薄でした。

一方で、抗おうとする精神は強かったというか。小さいころから女の子っぽい服を提案されたら男の子っぽい色や形の服を選んでいましたね。そのころから、ファッションの選択肢の少なさに違和感を感じていたのかもしれません。

左からひわさゆうき、和田菜摘、田中美咲、金井塚啓樹

ファッションこそ、インクルーシブであるべき

MOLp:ブランドが掲げている「インクルーシブファッション」には、どのような意図が込められているのでしょうか?

田中: たとえば、私は30代で、女性で、プラスサイズで、連続社会起業家で、母にとってはまだ子供で、日本語話者で、奈良県出身で、時々サーフィンにも行く……といったさまざまな側面があるように、皆さんのなかにもいろんな側面がありますよね。それなのに勝手にその人をカテゴライズするようなことはしたくなくて。

一人の人間の一部だけを切り取って解決しようとするのではなく、あらゆる側面・属性の人や状態を多層的に包摂した社会を目指すブランドがあってもいいんじゃないかという思いで、インクルーシブという言葉を使っています。

MOLp:なるほど。

田中: また、「ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(DE&I」)が語られる機会が増えつつあるなか、人々の暮らしに欠かせないファッションこそ、社会構造や地球環境という観点も含めてインクルーシブであるべきだとも考えていて。

たくさんの選択肢の中から「選べる人」をマジョリティととらえ、マーケットの大きさで議論してきた従来のビジネスの仕組みを見直し、その選択肢から抜け落ちる存在とともに、再度選択肢を見直していくことも必要です。

すでに私たちだけでなくファッション産業に携わる人や、関連企業の方々も「はたしていまのファッションは多様な人や地球環境のためになっているだろうか」と違和感を持ち始めている人も増えてきています。そんな人たちと仲間になって挑戦をしていきたいと思っています。

S、M、Lだけでない14のサイズ展開。1,600通り以上のカスタマイズも

MOLp:「SOLIT!」はあらゆる観点でサステナビリティを体現しようとしていますが、商品企画や開発においては、どのような工夫をされているのでしょうか?

田中: 私たちはブランド側が勝手に企画して、良いと思ったものを販売するのではなく、企画段階からあらゆる人や環境に配慮した「インクルーシブデザイン」という手法を用いています。

それこそ最初期は、一般的なブランドと同じく3サイズくらいの展開でした。そこから、企画の際に低身長症、巨人症、車椅子ユーザーでも上半身は動けるタイプ、首から下が動けないタイプ、そしてさまざまな体型など、多様な違いを持つメンバーから意見を取り入れていったんです。

その結果、サイズ展開が増えていき、いまでは14サイズの展開となっています。パーツにおいても、たとえばボタンの場合、通常のものでは手に麻痺がある方にとって着脱しづらいんです。そのためマグネットタイプのボタンを導入して、その人の身体的な特徴や表現したいことに合わせて自分で選べるような状態にしています。

「SOLIT Jersey Shirts」。ボタンは通常のボタン、マグネットボタン、マグネットボタン+面ファスナーという3つの選択肢がある

MOLp:その結果、1,600通り以上の組み合わせが実現したのですね。じつはマグネットボタンのシャツを持っているのですが、着脱がすごく楽で、シワも出にくく、アイロン要らずなんですよね。次はジャケットの購入を検討していて、ファッションを楽しめている自分がいることに気づかされました。

田中: そう言っていただけてうれしいです。私たちは「あなたは障がい者だから」「あなたは身長が低いから」と決めつけて、似合う服を押しつけるようなことは絶対にしたくない。

本人にどんな服が着たいのか、どんな表現をしたいのか聞いて、あくまで私たちは選択肢をできる限り用意する。本人が選択権を持っているという状態をつくることが理想で、それによって選ぶ楽しさも生まれていると思います。

なんらかの障がいがあったとしても、その人自身がいわゆる「障がい者」だと見た目でわかるようなデザインの服を着たいと思っているかはわからない。たとえ見た目では障がいがないように見えたとしても、内部障害や心身の不調を抱えているかもしれませんので。