outline

人々が生活や活動するための場をつくる「建築」。耐久性や機能性などが最優先事項になるため、精度の高い既製の素材が多く使われます。そんななか、「職人の手仕事で仕上げられた素材」を積極的に採用しているのが、建築家の山﨑健太郎さん。商店や個人邸宅だけでなく、保育園やホスピス、障がい者支援施設など、社会福祉に関する施設も数多く手がけられてきました。

また、老人デイサービスセンター「52間の縁側」の建築が『2023年度 グッドデザイン大賞』を受賞したほか、あらゆる建築で数々の賞を受賞。革新的な建築を手がけるなかで、「人と人が関わる空間づくり」を大切にする山﨑さんは、どのように最適な素材を選んでいるのでしょうか? これまでの実例を振り返りながら、建築における「素材」のこだわりなどを語っていただきました。

取材・執筆:宇治田エリ 写真:佐藤翔 編集:吉田真也(CINRA)

山﨑健太郎さんが手がけた千葉県八千代市の老人デイサービスセンター「52間の縁側」。地域で助け合う共生型デイサービスの実現に沿った設計が評価され、『2023年度 グッドデザイン大賞』、『2023年度JIA日本建築大賞』、『2024年日本建築学会賞(作品)』を受賞(©山﨑健太郎デザインワークショップ / 撮影:黒住 直臣)

山﨑健太郎さんが手がけた千葉県八千代市の老人デイサービスセンター「52間の縁側」。地域で助け合う共生型デイサービスの実現に沿った設計が評価され、『2023年度 グッドデザイン大賞』、『2023年度JIA日本建築大賞』、『2024年日本建築学会賞(作品)』を受賞(©山﨑健太郎デザインワークショップ / 撮影:黒住 直臣)

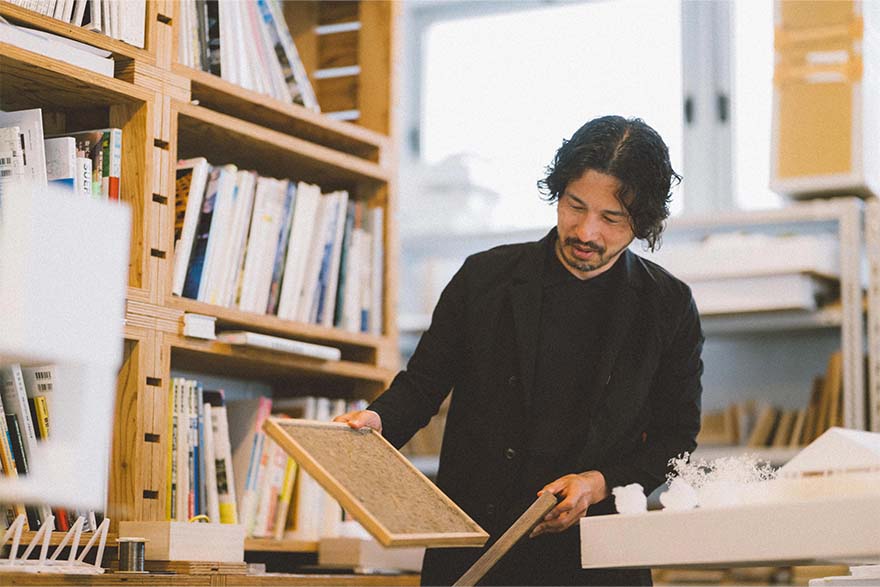

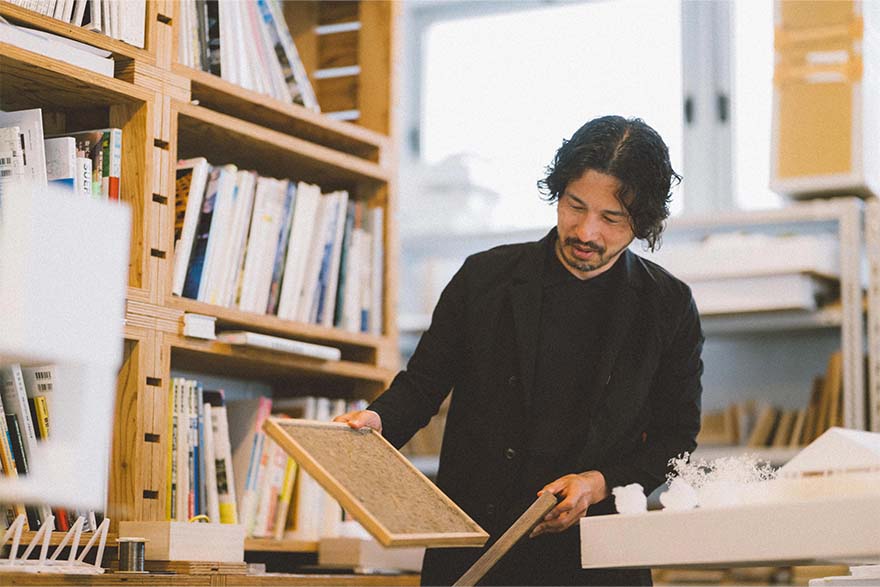

建築家の山﨑健太郎さん。工学院大学教授。数々の公共施設の建築で、国内外多数のアワードを受賞している。刺激的な建築であることよりも、子どもから高齢者までさまざまな人々に受け入れられ、人生の一部となっていくような建築を目指している

建築家の山﨑健太郎さん。工学院大学教授。数々の公共施設の建築で、国内外多数のアワードを受賞している。刺激的な建築であることよりも、子どもから高齢者までさまざまな人々に受け入れられ、人生の一部となっていくような建築を目指している

費用も高く劣化も早い、職人の手仕事による素材。それでも採用する理由は?

MOLpチーム(以下、MOLp):さまざまな公共施設などを手がけられてきた山﨑さんは建築家として、地盤や外装・内装など建物全体の設計において、あらゆる素材を選択されてきたと思います。建築における「素材選び」をどのくらい重要だと捉えていますか?

山﨑健太郎(以下、山﨑):その建築の「果たすべき目的」やコンセプトに沿った素材を選ぶのは、設計者として重要な仕事だと捉えています。ですから、比較的いろんな素材を使っているほうだと思いますね。

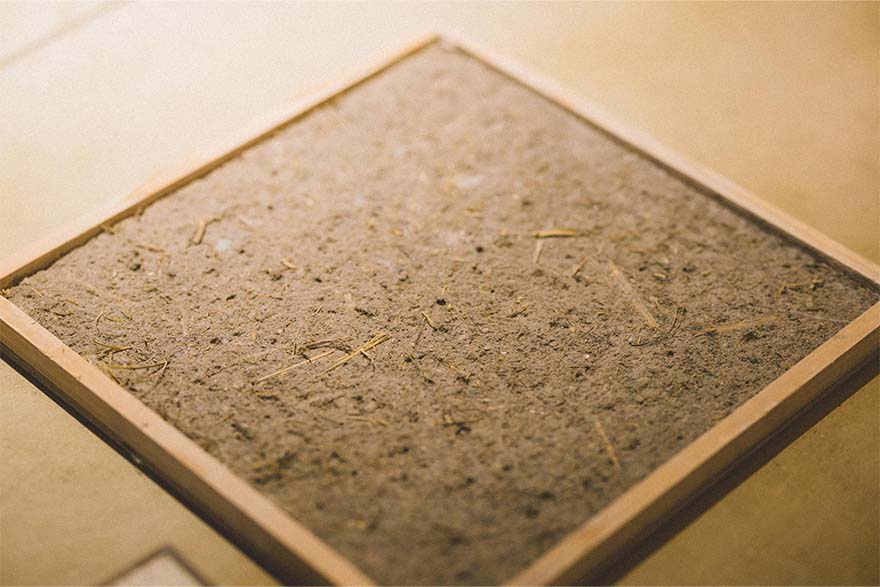

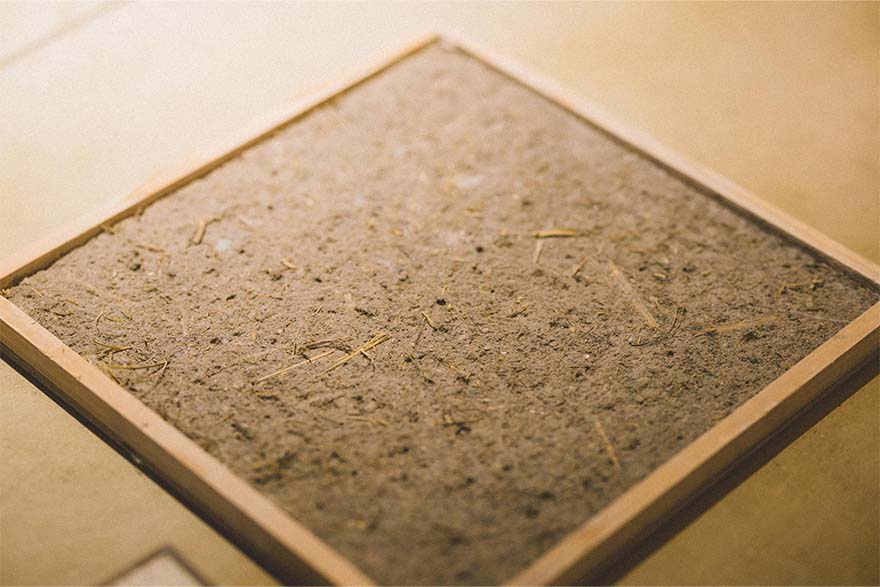

特に僕が興味を持っているのは、たとえば左官職人が手がけた「土」の素材とか、「職人の手仕事」を感じられるもの。そういう観点で考えているから、うちにある素材サンプルは大量生産で耐久性に優れた樹脂やセメントのよくある既製品ではなく、職人さんによる1点ものも多いんですよ。合理性とは一線を画す素材なので、もはやアートピースのような感覚で捉えています。

特にこだわっている素材の「土」のサンプル。職人が特殊な手法でつくる土素材は、建物の外壁や内壁にも使用される

特にこだわっている素材の「土」のサンプル。職人が特殊な手法でつくる土素材は、建物の外壁や内壁にも使用される

MOLp:普段から職人さんと一緒に試行錯誤しながら素材の使い方を考えていらっしゃるのですね。

山﨑:それが好きなんですよね。ただ、手仕事で仕上げられた素材を建築物で使用するのは結構大変で……。施工費も高くなるし、精度の高い既製素材と比べて経年劣化が早く、不具合も出やすい。もちろん、メンテナンスも必要になります。

ですから、経年変化で亀裂やひび割れが入ることを気にして、保障されていないコストのかかる素材を使用することは、ゼネコンから嫌がられることも多いです。でも、それは当然ですよね。樹脂を混ぜて、耐久性を高くした既製の素材のほうが圧倒的に安心ですから。

だからこそ、実際に職人さんの手が入った素材でも安全な設計を考えます。当然ながら、そういう素材を使用できるのは、その建築プロジェクトに関わる人たちの合意を得られた場合に限るので。明確なコンセプトや目的を説明し、クライアントやゼネコンの納得を得ることも、設計者の重要な仕事だと思っています。

人がいなくても、ひとけを感じるように。寂しさを低減する、建築における「素材」の役割

MOLp:「職人の手仕事による素材」を採用できた建築で、印象深い事例はありますか?

山﨑:近年のものだと、「新富士のホスピス」ですね。ホスピスとは、ガンなどの病気で終末期を迎えた方が、緩和ケアを受けながら穏やかに最期を迎えられる医療施設です。

静岡県富士市にある「新富士のホスピス」。建築が評価されて『2021年度 グッドデザイン賞ベスト100』『2021年度JIA優秀建築賞』など、多数の賞を受賞した(©山﨑健太郎デザインワークショップ / 撮影:黒住 直臣)

静岡県富士市にある「新富士のホスピス」。建築が評価されて『2021年度 グッドデザイン賞ベスト100』『2021年度JIA優秀建築賞』など、多数の賞を受賞した(©山﨑健太郎デザインワークショップ / 撮影:黒住 直臣)

山﨑:リサーチの段階では、緩和ケアを受ける人のためにどういう素材を使えばいいか、医療従事者の方に話を聞きました。患者は歩くこともままならず、壁にぶつかったり、その衝撃で血液を飛ばしてしまったりすることもあるとおっしゃっていました。だから一般的には、合理性を考えると、清掃性の高いビニールクロスなどが壁材として選ばれるわけです。

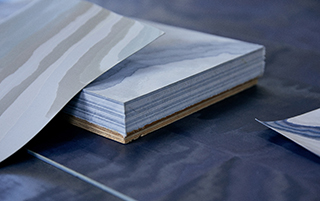

だけど、人生最期になるかもしれない住処が、そんな無機質な空間ってなんか寂しいじゃないですか。それで、職人の手の跡が感じられる素材を取り入れたら、孤独感を少しでも和らげることができるかも知れないと思ったんです。最終的に外壁と内壁には地場の「砂」を使い、左官職人さんに掻き落としという手法で丁寧に仕上げてもらいました。その結果、外の樹木と太陽光の陰影が調和し、柔らかで温もりのある空間を実現できました。

「砂」でできた外壁と内壁によって、室外と室内がシームレスにつながっている印象に(©山﨑健太郎デザインワークショップ / 撮影:黒住 直臣)

「砂」でできた外壁と内壁によって、室外と室内がシームレスにつながっている印象に(©山﨑健太郎デザインワークショップ / 撮影:黒住 直臣)

MOLp:「職人の手の跡が感じられる素材を取り入れたら、孤独感が和らぐ空間をつくれる」という着想は、どこから得たのでしょうか?

山﨑:ヒントにしたのは、フィンランドにある建築家アルヴァ・アアルトが設計した「セイナッツァロの町役場(*1)」でした。実際に現地へ視察しに行き、とにかくスケッチをして。すると、人がいなくてもひとけを感じられるように、スケール感や素材がコントロールされていて、孤独にさせないつくりになっていると気づいたんです。だから、一人でいても寂しく感じないのかと、とても参考になりました。

このように建築は、いつもそこに人がいるわけではなくても、人の気配みたいなものをつくることができます。その一役を買うのが「素材」なんですよね。

(*1) セイナッツァロの町役場:アアルトの建築のなかでも傑作との声も多いコンパクトな役場。1993年までは村役場の庁舎として使用されていたが、1994年以降は多目的施設として利用されている。コートハウスのようにコの字型に配置された役場棟と南側に配置された図書館棟で構成されている。

終末期を迎える患者にとって、一般的なホスピスの建築は最適といえるのか

MOLp:一般的なホスピスに比べて、かなり開放的なデザインになっていますね。最初から従来とは違うホスピスを目指したのでしょうか?

山﨑:そもそも「新富士のホスピス」は、「なぜ病院のようなホスピスしかないのだろうか」というクライアントの疑問から始まった建築でして。じつは正直、私自身は最初に依頼を受けたとき、どういう建物がホスピスとして正しいものなのか、人間はどういうところで最期を迎えるのがいいのか、わからなかったんです。

そこで調べを進めてみたら、既存のホスピス建築のほとんどが、その問いに答えられていないのではないかと感じました。それでも設計しなければいけないとなったときに、僕が大切にしたのは、「そこで時間を過ごす人々が、なにを“良し”とするのかはわからないけれど、“嫌”だと感じそうなものはわかる」という感覚で。その感覚をもとに、具体的な人物像やシチュエーションを想定しながら、設計の手がかりをつかんでいったんです。

MOLp:「嫌だと感じそうなもの」とは?

山﨑:たとえば、あるホスピスで、病棟の一番奥の部屋に入院している父親に会いに行こうとする娘さんの話を聞きました。父親のいる部屋に近づくにつれ、彼女のなかで「なんて声をかけようか」と迷ううちに、さまざまな思いが駆け巡り、理性的に整理することが大変になるくらい、胸がいっぱいになっていったと。

それなのに両側を病室のドアで占められている病棟の中廊下は、彼女に立ち止まることを許しません。気持ちを整理し、言葉を選ぶ時間が建物の設計によって失われてしまっているんです。これでは、亡くなることを受け入れきれず悲しむ人と、受け入れていく人たちの気持ちの整理もつかず、共存していくのも大変な環境だと感じました。

だから「新富士のホスピス」では、雑木林に囲まれた敷地を活かし、既存の樹木を残しながら一本道ではない広い回廊をつくり、どんな心持ちの人が居てもいいような空間を意識しました。

「新富士のホスピス」の広々と開放的な廊下で、立ち止まったり外を眺めたりする人のスペースも十分確保されている(©山﨑健太郎デザインワークショップ / 撮影:黒住 直臣)

「新富士のホスピス」の広々と開放的な廊下で、立ち止まったり外を眺めたりする人のスペースも十分確保されている(©山﨑健太郎デザインワークショップ / 撮影:黒住 直臣)

山﨑:そうすることで、人と人が適切な距離を取りながら、亡くなることを受け入れきれず悲しむ人と、受け入れていく人たちが共存できるかもしれない。孤独だとしても孤立しない場所をつくれるんじゃないかって。その意図に対して、「ホスピスに悲しむ場所をつくるなんて残酷だ」という声も最初はありました。けれど実際に運営が始まると、「私たちの暮らしに、悲しんでいい場所があってもいいんだと気づけた」という声が届いています。