取材・執筆:宇治田エリ 写真:大西陽 編集:川谷恭平(CINRA)

「ゆっくり」な生産で既存のビジネスモデルに一石を投じる

MOLp:今年の5月からは、ECで受注生産し販売するという体制から、できるだけ対面で、不定期・期間限定販売にするという変更がありました(※)。そこにはどのような意図があったのでしょうか?

田中: これまで受注生産でやってきたのは、たくさん在庫を持ち、たくさん売るのは、大量生産・大量廃棄といった従来のファッションシステムへの加担をすることになるので、私たちにとって「正」ではないと考えていたからです。それでも、量は少なくても、実際に何かをつくるということは、地球を汚したり、誰かを傷つけてしまったりする社会の構造にも直面して。

その結果、本当に必要な人だけに必要なぶんを渡せる、「いつでも買える」よりも「どうしてもほしい」と思ってもらえるブランドを目指そうと、販売方法を不定期・期間限定に切り替え、よりゆっくり生産を行なうことにしたのです。

私たちは着る人だけじゃなく生産に携わるすべての人も傷つけたくありません。ものの販売量を増やさないとビジネスが成り立たない従来の仕組みから脱却し、全員が気持ち良く健康的に関わり続けられるよう、生産に携わるメンバーにも相談して見直しをしました。

※ 不定期・期間限定販売の切り替えの発表はこちら

「Thought Shirts」は肩の可動域に制限がある方や、麻痺がある方でも使いやすいようにポケットは内側から手を入れられる

MOLp:生産パートナーにはどのような相談をされたのでしょうか?

田中: 生地の生産から縫製までお願いしている中国無錫市の工場と生産管理をする仲間に、「このままブランドを成長させていけば、皆さんの仕事は大変になるけれど、お金がもらえる。一方で、生産量を制限していけば、受注する期間が明確になるけれど、儲かるとは限らない。どちらが良い?」と尋ねたんです。

そしたら「これからも無理なく健康的に関わり続けられるほうが良い」と後者を選択されました。受注期間が明確なほうが家族の時間を大切にでき、健康な状態でいられる。これまでのようにブランドのオーダーを四六時中待機しなくていいぶん、人件費も減らすこともできる。自分たちが人間としてより良く生きていくための方針を、皆で決めることができたと思います。

素材選びは「新しさ」よりも「愛着」を優先

MOLp:「SOLIT!」では、「すでに存在するものから選ぶ」「商品寿命が長期になり得る素材を選ぶ」という基準で素材を選んでいるそうですが、なぜそのような方針をとっているのでしょうか。

田中: 着心地が良く、機能的で長く着ることができ、手に入れやすい価格帯のものをつくろうとした場合、いまある素材から選択するほうがベターだからです。もちろん、新しい素材を選ぶ選択肢もあるけれど、サステナブルマテリアルは一から開発しようとするとお金も、時間も、エネルギーのコストもかかってしまいます。

また、素材自体が環境に良くても、使い勝手が悪ければすぐに捨てられてしまいかねません。それよりも、既存の素材に対する理解を深め、たしかな素材を選んで服を提供する方が、愛着を持って長く着つづけてもらえる。そんな考えをもとに、素材を選定していますね。

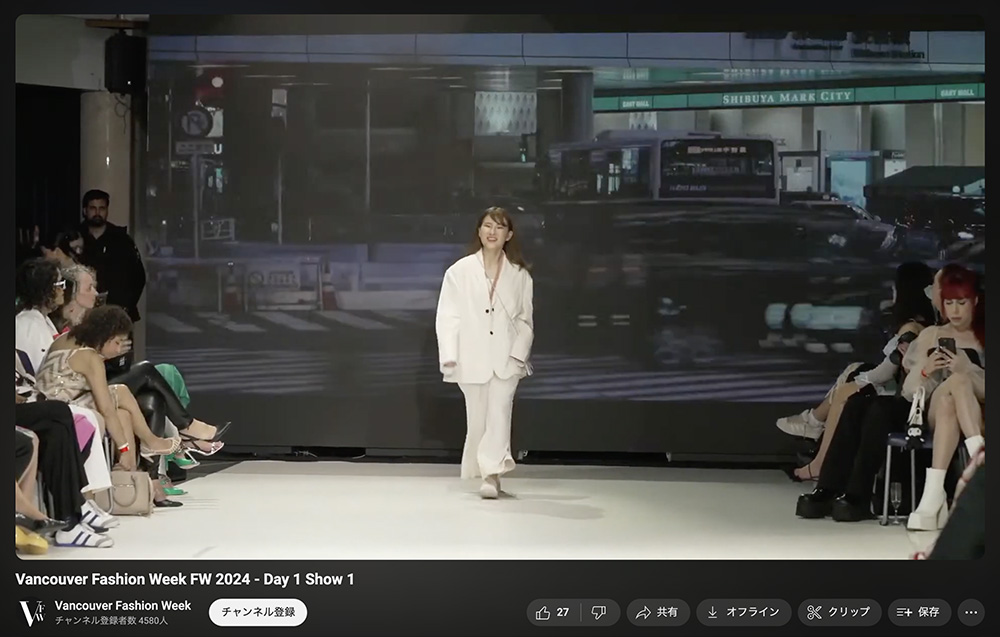

『バンクーバーファッションウィーク』で披露したドレスやシャツ

MOLp:さまざまな素材に触れてきたと思いますが、どのような素材にメリットを感じますか?

田中: 個人的にはコットンや麻などの自然由来の素材が好きですが、身体になんらかの障がいを抱えていたり、可動域に制限があったりする方にとっては、寝ながら着たりすることもあるので、滑りがよく伸びる素材であることが重要なんですよね。

また、アイロンをかけなくてもシワが取れやすい、汗ジミが出にくい、カジュアルになりすぎないかといったところも素材選びにおいて注目する点です。それらを踏まえると、自然由来の素材よりも、リサイクルしやすい化学繊維100%の素材や、機能性からもポリエステルと綿の混合素材がベターだとなる。

もちろん、これまで使ってきた素材と同じような価格帯で、機能的で、生産者も扱いやすく、地球に良い素材があるのであればそれがベスト。そういう素材をいまも探し続けています。MOLpが開発した「HUMOFIT」もなにか有用な使い道がありそうで注目しています。

https://www.youtube.com/watch?v=ZAzfuwFK_1Q

必ずしもペットボトル由来の服だからといって「正解」とは限らない

MOLp:ほかに業界内で課題に感じていることはありますか?

田中: やはり、ファッション産業のサプライチェーン自体に課題があると思います。それこそ、マテリアルだけを良くしても、生産過程で人権が侵害されていたり、大量に消費され捨てられたりする構造が変わらなければ、オールインクルーシブな社会の実現は叶いませんから。

MOLp:たしかに、手に取った服の生産過程や役割を終えた先でどうなっていくのか、不透明だと感じることが多々あります。

田中: 化学繊維を使った服を購入することに罪悪感が生まれてしまう原因は、そういった「わからなさ」にもあると思うんですよね。SOLITのアドバイザリーボードには、産業廃棄物処理業の専門家もいて、消費された服のその先やリサイクル素材にかかるコストについての知識を共有してもらっています。

そこで知ったことなのですが、たとえばペットボトルも、リサイクルしてまたペットボトルにしたほうが、エネルギーコストが圧倒的に低く抑えられるので、別の素材に循環させないほうがいいといわれているそうなんです。

ですが、ブランド側が「ペットボトル由来の服」と言いたいがために、再生ペットボトル100%の化学繊維がつくられたりする。そういった実のないサステナブル素材も多いからこそ、「なんか良さそう」で終わらせてしまうのではなく、私たちが実現したい社会にこの素材が本当に合っているのか、丁寧に検討することが大切なんですよね。

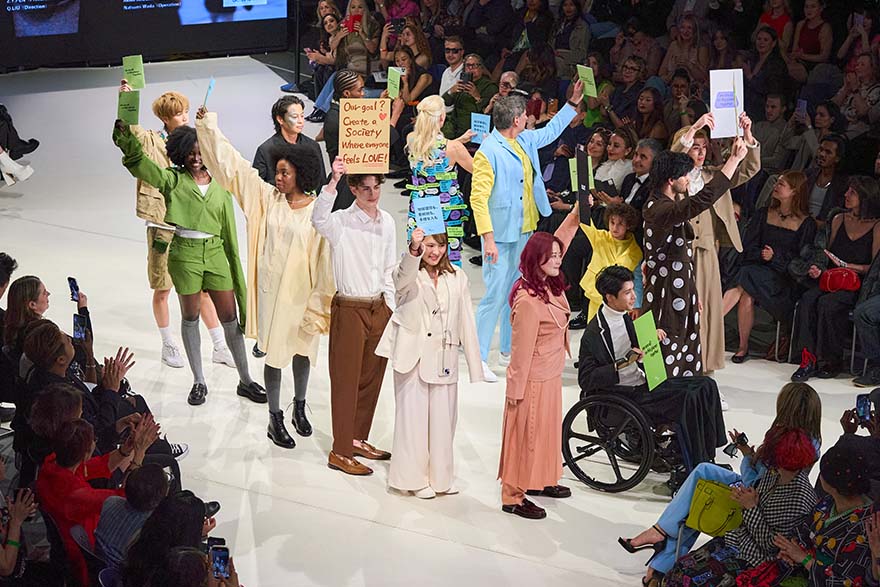

『バンクーバーファッションウィーク』で披露したファッション業界へのデモ

MOLp:今年の4月には、『バンクーバーファッションウィーク(VFW)』にも出場されていました。どのような経緯から参加に至ったのでしょうか?

田中: VFWの担当者から招待メールが送られてきたことがきっかけなのですが、突然のオファーだったのでとてもびっくりしましたね(笑)。VFWは、いわゆるブランドが次のシーズンの販売促進のために行なうショーとは違い、多様性をテーマにブランドのコンセプトを伝える舞台。その姿勢に共感し、参加させていただくことに決めました。

基本的にショーへの参加には膨大なお金がかかるものなので、私たちは「これが最初で最後」と腹をくくり、開催までの9か月間はまさにお祭り感覚で準備をしていきました。

※ 4大コレクションとは、パリ、ミラノ、ニューヨーク、ロンドンの4都市で開催されるファッションウィークのこと

写真提供:SOLIT

MOLp:ファッションショーの様子を映像で拝見しましたが、多様な人たちが生き生きとランウェイを歩く様子や平和で友好的に集うシーンがとても印象的でした。

田中: ありがとうございます。ショーのコンセプトは「IT’S SOLIT! - Duh!」というもので、いわゆるスラングなのですが、「めちゃくちゃ素敵! やばいでしょ!」「そんなの当たり前でしょ!」という意味なんです。

そこで、「私たちはありのままで、好きな服を着て歩いている。これが当たり前の社会なんだ!」という、私たちが実現したい未来の1日を10分間で実現したんです。

だから、モデルたちにもそれぞれ着る服に対して、どういう時間帯にどういう場所にいて、そこでどういう歩き方をするだろう? ということを考えてもらったんです。スキップをして走り抜ける人、ランウェイ上で待ち合わせをして最後は2人で歩く人、自分自身と美術館デートをするという人もいました。

https://www.youtube.com/live/EDZ80g_yBoU

MOLp:クライマックスは全員がプラカードを持って登場しましたね。

田中: あれは皆でデモをするという演出だったんです。「この未来の日常はここで終わるけれど、皆もっと早くこっちにおいでよ!」というメッセージを伝えたくて、幸せな言葉にあふれたプラカードでモデルたちがデモを行ない、ランウェイの中央に集まり締めくくりました。

現地でショーを見ていた方々も、そんなファッション業界を変えていこうというデモのシーンを温かい拍手で受け入れてくれて。なんだか不思議な感覚でした。

写真提供:SOLIT

課題を解決した先に、待っている未来を想像する

MOLp:D&IからDE&I、LGBTからLGBTQ+といったようにダイバーシティの考え方はつねに変化していますが、こうした変化に対応するために、普段からどのようなことを意識されているのでしょうか?

田中: 服の提案とも重なりますが、相手のことを決めつけることをせず、本人がどうしたいのか、ファシリテーターのように、当事者が言いやすく、自分で決めやすい状態になるようなコミュニケーションを心がけています。

また「目の前の課題を解決した先に、どのような未来があるのだろう」という純粋な好奇心を持って取り組むことも重要だと思います。最近では、手話を学びながらろう者のメンバーとコミュニケーションを取っています。実際に手話で喋れるようになると、自分自身の世界も変わっていく。そういった変化を楽しもうとするマインドも、続けていくための原動力になっています。

ただ、人や地球、すべてに配慮しようとすると、自らを傷つけたり、無理したりすることになってしまうので、自分の倫理観と正義感のもとでバランスをとりながら、全体最適を見つけるようしています。

ショーで披露したドレスには賛同者の名前がクレジットされた

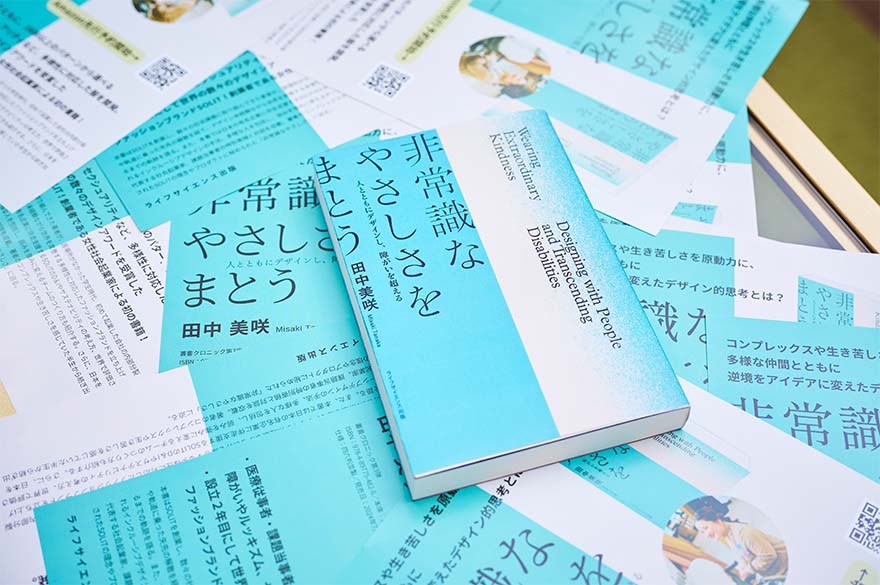

7月10日発売予定の著書『非常識なやさしさをまとう 人とともにデザインし、障がいを超える』(ライフサイエンス出版)/figcaption>

MOLp:最後に、今後SOLITで挑戦していきたいことを教えてください。

田中: 服の分野では、知的障害や認知障害がある方、巨大症の方など、まだまだ対応できていない方がたくさんいるので、これからも継続的に選択肢を増やしていきたいですね。

また、プロジェクト全体としては、できるだけ多くの分野で選択肢を増やしていきたいので、文具や家電など、暮らしにまつわるプロダクトを生み出すさまざまな企業の取り組みの後押しもしていきたいです。最終的に、VFWのランウェイで表現したような、それぞれの人がありのままの自分で、自由に暮らしを楽しめる社会を実現できたらうれしいですね。

1988年生まれ。社会起業家・ソーシャルデザイナー。株式会社サイバーエージェントにてソーシャルゲームのプランナーとして従事。東日本大震災をきっかけとして福島県における県外避難者向けの情報支援事業を責任担当。2013年「防災をアップデートする」をモットーに「一般社団法人防災ガール」を設立、2020年に事業継承済。2018年2月より社会課題解決に特化したPR会社morning after cutting my hair創設。2020年「オール・インクルーシブ経済圏」を実現すべくSOLIT株式会社を創設。TED Talksにて「私たちの組織の終わり方」をプレゼンテーション、また2度目のTED Talks「社会課題を解決するクリエイティブ・共に問うデザイン」も発表。