削減可能なScope3カテゴリ1

領域から着手を

カーボンニュートラル社会の実現に向け、企業の温室効果ガス(GHG)排出量削減の取り組みにもより実効性が求められています。その一環として、世界的に企業のGHG排出量の開示義務化への動きも本格化しています。そこでは自社の企業活動に伴う直接的/間接的排出量であるScope1・2だけでなく、サプライチェーン全体の排出量であるScope3の開示も必須となってきており、今後はいかに効果的なScope3の削減に取り組めるかが大きなカギを握っています。

Scope3は15のカテゴリに分類され、原料調達をはじめとした上流から、生活者の使用・廃棄などの下流に至るまで、サプライチェーン全体が対象になっており、カテゴリによっては自社でのコントロールが効きにくいものもあります。そのため、Scope3の削減に取り組む際は、排出割合の多いカテゴリの把握とともに、自社の取り組みで削減可能なカテゴリを見極めていくことが重要です。

最も大きな割合を占めるScope3カテゴリ11、その削減のハードルは高い

GHG排出量を算定・報告する国際基準の「GHGプロトコル」では、Scope3を原料調達・製造・物流・販売・廃棄などサプライチェーンの上流と下流で15のカテゴリに分類します。カテゴリ1〜8はサプライチェーンの上流、カテゴリ9〜15が下流の排出です。日本ではScope3基準に整合したガイドラインとして、環境省と経済産業省が「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン」を公表しています。

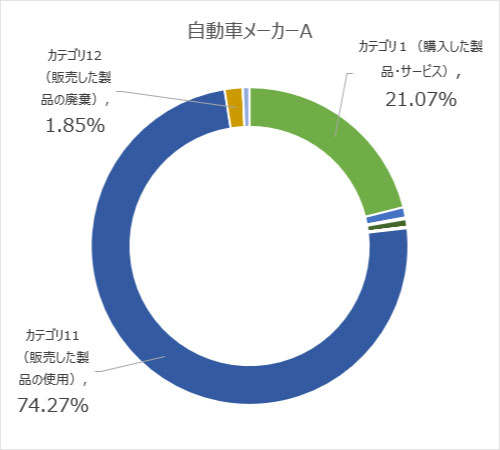

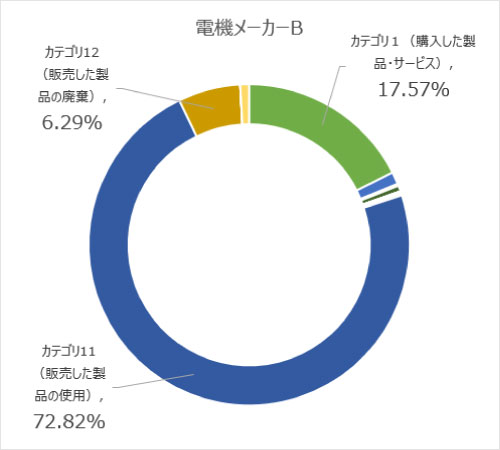

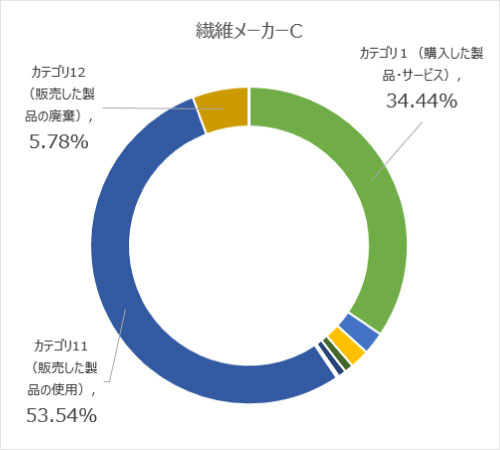

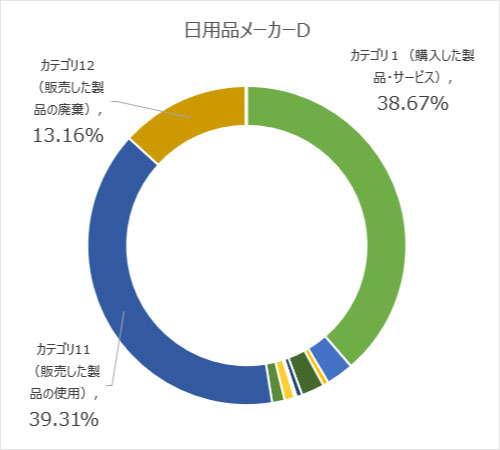

その中でもカテゴリ11「販売した製品の使用」(生活者による製品の使用)は、多くの企業にとって最も排出量が大きくなります。

カテゴリ11で定義されるGHG排出量は、企業が報告年度に販売した商品およびサービスの「生涯の使用」から生じる排出量を算定したものです。この「生涯の使用」という点が重要で、報告年度に販売した製品が使用されなくなって廃棄されるまでに排出するGHGを算定する必要があります。例えば自動車やエアコンを販売する企業の場合、製品が市場に供給された後、生活者が実際に製品を使用し続ける際に排出するGHGが、カテゴリ11には含まれます。

つまり、Scope3 カテゴリ11は、製品の利用者の使用条件で大きく変動します。そのため、カテゴリ11を削減するには、省燃費のクルマの開発など自社の技術を生かせる部分がある一方で、極端に言えば「1日当たりの自動車の使用は走行距離〇㎞までにしてください」といったように、利用者に製品の使用制限を課さなければなりません。しかし、それは現実的に難しく、かつ企業側でコントロールできないのが実情です。こうした側面からも、Scope3 カテゴリ11の削減はハードルがかなり高く、その本質的な実現には、生活者の行動変容を含め、あらゆる領域で環境への配慮が新たな価値として享受される社会を築く必要があります。

Scope3 カテゴリ1は企業の自助努力による削減が可能

これに対し、Scope3の中でも企業の自助努力で削減可能、かつ排出量として大きな割合を占めるものがあります。それが、カテゴリ1「購入した製品・サービス」(原料調達等)です。

カテゴリ1は、報告年において購入した製品・サービス(原料調達等)を指します。これは自社よりも上流にある原料や部品の調達、消耗品の調達などが該当します。Scope3ではカテゴリ11に次いで、このカテゴリ1が占める割合が大きい企業が多く、Scope3を削減する上で最も重要なカテゴリといっても過言ではありません。なぜなら、カテゴリ1は自社の意思でコントロール可能な領域であり、GHG排出量削減効果の高い原料への転換により、今から取り組める領域だからです。

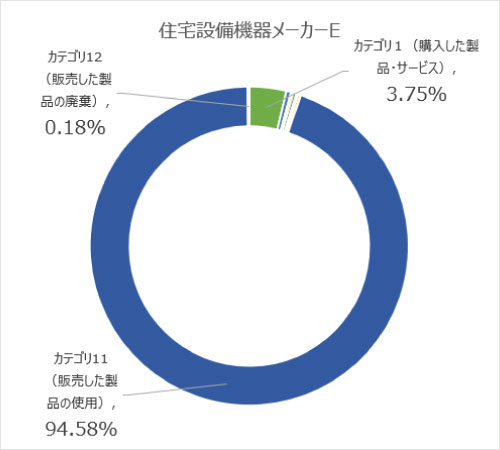

主要な製造業におけるScope3排出量算定結果(2023年度)

出所:各社のデータブックに記載された排出量の数値より算出

Scope3 カテゴリ1の削減に寄与するバイオマスプラスチック

GHG排出量削減につながる再生可能な原料への転換は、Scope3カテゴリ1の削減に大きく寄与します。例えば、様々な製品に使用される石油由来のプラスチックを、バイオマスプラスチックに転換することも、効果的な施策のひとつです。

現在使用されるプラスチックの多くは、石油由来のナフサ(粗製ガソリン=炭化水素)に含まれる炭素原子(C)と水素原子(H)から作られます。つまり、従来のプラスチックは、地中から掘り起こした炭素原子(C)で構成され、燃焼・分解されると、酸素と結びつき大気中の二酸化炭素が増加する要因になります(炭素原子が地中から大気中に移動)。これに対し、バイオマスプラスチックでは、植物が大気中からCO2を吸収し、固定化した炭素原子(C)と水素原子(H)からプラスチックを作ります。それが燃焼・分解しても、もともと大気中にあった炭素原子(C)が大気中に戻るだけなので、カーボンニュートラル(二酸化炭素の排出量が実質ゼロ)といえます。

石油由来のプラスチックを使用する製品では、それをバイオマスプラスチックに転換することで、低カーボンフットプリントの製品となり、Scope3 カテゴリ1の削減を実現できます。ただ、これまでのバイオマスプラスチックでは、ポリ乳酸に代表されるように、従来の石油由来のプラスチックと全く分子構造の異なるものが多く、そのラインアップも限られます。そのため、品質や機能の面から、バイオマスプラスチックへの転換が進みにくい状況がありました。

そこで、三井化学は「世界を素(もと)から変えていく」をコンセプトに、2021年12月から、化学産業の心臓部であるナフサクラッカー(分解装置)に、廃食油などからつくられるバイオマスナフサ(バイオマス由来の炭化水素)を日本で先駆けて投入し、そこから製造されるあらゆる化学品(プラスチックなど)をバイオマス化する取り組みを進めています。

この「素(もと)から変える」アプローチでは、炭素原子(C)と水素原子(H)の由来を石油からバイオマスに転換しています。由来が変わるだけなので、物質としては全く変わりません。そのため、このアプローチで供給されるバイオマスプラスチックの物性は、従来の石油由来のものと全く同等でありながら、ライフサイクルでの二酸化炭素排出量を大幅に削減できます。これにより、従来は品質や機能の面からバイオマスプラスチックへの転換が難しかった領域でも、バイオマスプラスチックを活用してScope3カテゴリ1の削減を図れます。

また、ここで使用されるバイオマスナフサは、持続可能な航空燃料(SAF)やバイオディーゼルの製造過程で副産物として発生するものです。バイオマスでありながら、サーキュラーの要素を併せ持つ原料が使用されています。このような新たな資源を最大限有効活用する上でも、「素(もと)から変える」アプローチによるバイオマスプラスチックの普及拡大が期待されます。

「素(もと)から変える」アプローチでペットボトルをサステナブル化(サントリー)

サントリーでは、この「素から(もと)から変える」アプローチを活用し、飲料メーカーでペットボトルに使用する原料を化石燃料由来からバイオマス由来に切り替え、ペットボトルのサステナブル化とGHG排出量削減を進めています。

ペットボトルの原料であるPET樹脂(ポリエチレンテレフタレート)は、30%が「モノエチレングリコール」、残り70%は「テレフタル酸」(前駆体が「パラキシレン」)で構成されます。これまで「モノエチレングリコール」に関しては、フードチェーンに影響を与えない廃糖蜜由来でのバイオマス化を行っていましたが、テレフタル酸についてはバイオマス化できていない状況がありました。

そこで、「素から(もと)から変える」アプローチを活用し、「廃食油等由来のバイオマスナフサ→バイオマスパラキシレン→バイオマステレフタル酸→バイオマスPET樹脂→ペットボトル」というグローバルなサプライチェーンを構築。バイオマス原料から製造されたペットボトルは、従来の化石由来原料から製造したペットボトルに比べて大幅な二酸化炭素排出量削減に貢献できるもので、商品への導入は世界でも初の試み(2024年10月28日時点)となりました。

「素から(もと)から変える」アプローチを活用することにより、従来は難しかった領域でバイオマス化を実現させ、二酸化炭素排出量削減につなげた好例のひとつです。

三井化学では「世界を素(もと)から変えていく」というスローガンのもと、バイオマスでカーボンニュートラルを目指す「BePLAYER®」、リサイクルでサーキュラーエコノミーを目指す「RePLAYER®」という取り組みを推進し、サステナブルを超えたリジェネラティブ(再生的)な社会の実現を目指しています。カーボンニュートラルや循環型社会への対応を検討している企業の担当者様、またScope3の削減に向けた施策を検討されている企業のご担当者様は、ぜひお気軽にご相談ください。