- カーボンニュートラル

カーボンニュートラルのために個人でできることは?身近な例を紹介

地球温暖化対策として、世界が目指すカーボンニュートラル社会。その実現に向けて、企業や政府だけでなく、個人としての意識や行動も重要です。今回の記事では、カーボンニュートラルの基本概念から、その必要性、そして、生活者である私たち一人ひとりが、日常生活で実践できる具体的な取り組みや、今すぐにできることについて、わかりやすく紹介します。

カーボンニュートラルは私たちの未来を守るために

地球温暖化の現状とカーボンニュートラルの必要性

カーボンニュートラルとは、地球上で排出される温室効果ガスと吸収される温室効果ガスが均衡な状態を指します。これは、人間活動などによって排出される二酸化炭素(CO₂)などの温室効果ガスの排出量を、森林などの植物による吸収量と等しくすることで、大気中の温室効果ガスを増やさないようにする(=温室効果ガス排出量を実質的にゼロにする)という考え方です。温室効果ガスには二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、フロンガスなどがありますが、そのうちCO₂の排出量が最も大きな割合を占めています。

カーボンニュートラルを実現するためには、温室効果ガス排出量の削減に加え、吸収源となる森林の保全や強化(植林など)も重要になります。

※カーボンニュートラルについては、「カーボンニュートラルとは?意味や目標をわかりやすく解説」にて詳しく解説しています。

-1.png?width=1560&height=620&name=%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%9C%E3%83%B3%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%AB%E3%81%AB%E5%90%91%E3%81%91%E3%81%A6%E5%80%8B%E4%BA%BA%E3%81%A7%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E5%8F%96%E3%82%8A%E7%B5%84%E3%81%BF%E3%81%A8%E3%81%AF(1)-1.png)

日本でも2020年10月26日、当時の菅首相が、臨時国会の所信表明演説で、2050年までにカーボンニュートラルを目指すことを宣言しました。この目標達成には、再生可能エネルギーの普及や省エネルギー技術の開発、バイオマスなど再生可能資源由来原料への転換などに加え、私たち生活者のライフスタイルの変革など、社会全体での取り組みが必要となります。カーボンニュートラルは一見、政府や企業が中心となって取り組むべき課題のように思えますが、実は個人でも実施できることが多くあります。

個人でできる!カーボンニュートラルな行動3選【食生活編】

日常生活の中で最も影響を与える分野のひとつが「食生活」であり、ちょっとした工夫でカーボンニュートラルに貢献することができます。今日から実践できる食生活を通じて、地球環境にやさしい選択をするための3つの方法をご紹介します。

1.地産地消を心がける

地産地消とは、各地域で生産された農林水産物をその地域内で消費する取り組みで、地域生産と地域消費を組み合わせたものです。農林水産省によると、2023年の日本の食料自給率(カロリーベース)は38%となっており、残りの約60%を多くの国や地域から輸入しています。

また、日本の人口1人当たりの輸入食料のフード・マイレージ(食料の輸送量に輸送距離を乗じた指標)も諸外国と比較すると高いため、特に日本で地産地消を実践することは、食料の輸送に伴うCO₂排出量を削減することができます。

さらに、食料自給率の向上、地域経済の活性化などにもつながり、各地域の持続可能性の向上にもつながります。

2.それぞれのスタイルで生活の中に菜食を取り入れる

環境省によると、平均的な日本人の食事のカーボンフットプリントは、年間1,400kg CO₂e/人となっており、そのうち肉類、穀類、乳製品の順で高い数値となることが試算されています。

一方、野菜や果物は相対的にカーボンフットプリントが低くなっており、私たちがそれぞれのスタイルで菜食を生活の中に取り入れることも、カーボンニュートラルの実現に貢献します。

また、健康づくりの指標となる「健康日本21」(厚生労働省)では、健康な生活を維持するための目標のひとつとして「野菜類摂取量を1日350g以上」が掲げられています。しかし、「国民健康・栄養調査」(厚生労働省)によると、20歳以上の日本人の平均野菜摂取量は2023年で248.6gとなっており、前述の目標値には達していません。

そのため、自分のライフスタイルに合わせて菜食を取り入れることは、自身の栄養バランスと自然環境の双方を改善することが期待されます。

3.食を通じてカーボンニュートラル実現に向けた取り組みへの関心を持つ

近年、食を通じてカーボンニュートラルやサーキュラーエコノミーの実現、そして生物多様性の保全などに貢献するさまざまな取り組みも広がりを見せています。

食関連企業でもカーボンニュートラル実現に向け、Scope1,2,3の各領域で温室効果ガス排出量の削減を推進していることに加え、加工食品や外食・小売チェーン店のメニューでも、環境や社会に配慮したものが増えています。私たちがそうした商品やメニューに関心を持つことも、カーボンニュートラルの実現や持続可能な社会づくりにつながります。

こうした取り組みが広がる中で、私たち個人の関心も大きな力になります。食を通じて環境配慮に関する理解を深め、積極的にカーボンニュートラルに貢献する行動をとることが、社会全体の変革を後押しすることになります。

無理なく続けられる!カーボンニュートラルな行動3選【暮らし編】

私たちの毎日の暮らしが、地球環境に与える負荷を少しでも軽減することができれば、持続可能な未来に一歩を踏み出すことができます。また、カーボンニュートラルを実現するためには、環境への配慮を日常生活の中に身近に取り入れることも重要です。環境に配慮した行動として、無理なく続けられるものもたくさんあります。

1.省エネ家電を選ぶ

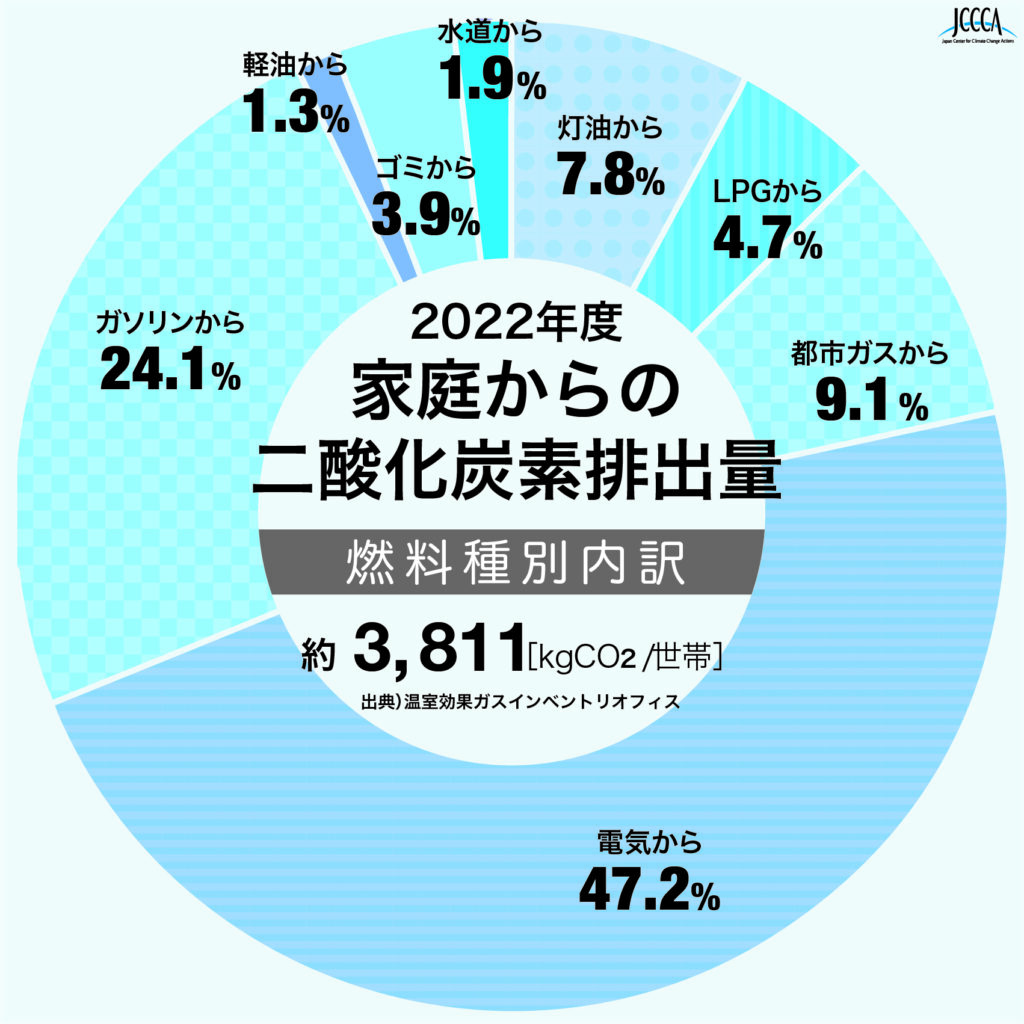

全国地球温暖化防止活動推進センター(JCCCA)によると、家庭からの二酸化炭素排出量(世帯当たり、用途別)では、「照明・家電製品」、「暖房」、「冷房」、「給湯」、「キッチン」といった5つの用途で全体の70%弱を占めており、これらは電気やガスなどのエネルギーを使用しています。そのため、これらの用途で二酸化炭素排出量を削減するには、節電や省エネ家電を活用し、日常生活での電気やガスの使用量を減らすことが効果的な対策となります。

具体的には、照明をLED電球に交換したり、こまめに電気を消したり、家電の省エネ設定を活用したりすることで、電気やガスの使用量を削減できます。また、冷蔵庫や洗濯機などの家電製品は、省エネ性能の高い製品を選ぶことが重要です。

出典:全国地球温暖化防止活動推進センター「4-06 家庭からの二酸化炭素排出量(2022年度)」

2: 電力の切り替えで再生可能エネルギーを応援

また、家庭でのCO₂排出量を抑えるには再生可能エネルギーの利用も有効です。屋根などに太陽光パネルを設置することも1つの選択肢ですが、現在は多くの小売電気事業者が再生可能エネルギーを電源としたプランを用意しており、再生可能エネルギー由来の電気に簡単に切り替えることもできます。

太陽光パネルなどの設置には初期投資は必要ですが、長期的には電気代の節約によるコストメリットを得ることができ、CO₂排出量も削減することができます。また、蓄電池などを合わせて導入し、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス:エネルギー収支をゼロ以下にする家)にすることも環境負荷を低減する上で効果的です。

一方、現在のインフラを活用しながら、再生エネルギー由来の電気プランに切り替えることも、カーボンニュートラル社会の実現に貢献します。こうしたプランを選択する家庭が増えれば、社会全体で再生可能エネルギーの発電所が増えていくことにもつながります。

3.冷暖房の設定温度を見直す

エアコンは、現代の家庭で最も一般的に使用されている冷暖房機器であり、その使用頻度は非常に高いです。しかし、エアコンの使用はエネルギー消費が大きいため、環境負荷を軽減するために効率的な使い方が求められます。環境省は、省エネルギーを目指し、快適性を損なわない範囲で室温を設定することを推奨しています。特に、夏季には28℃、冬季には20℃を目安に設定することが効果的です。また、エアコンの設定温度を1℃高くまたは低くするだけで、冷房時で約13%、暖房時で約10%の消費電力量削減が見込まれています。

さらに、室内の温度を均一に保つために、カーテンやブラインド、高断熱サッシなどを活用して断熱性能を高めることも有効です。日中は日差しを遮り、夜間は冷気の侵入を防ぐことで、冷暖房効率が向上します。

毎日の選択で未来を変える!カーボンニュートラルな行動3選【その他】

カーボンニュートラルの実現に向けて、特別な取り組みが必要なわけではなく、毎日の小さな選択の積み重ねが大きな変化を生み出します。ここでは、誰でも簡単に始められるカーボンニュートラルな行動を3つご紹介します。

1.環境に配慮した商品を選ぶ

日々の買い物(消費行動)の中で環境に配慮した商品を選ぶことは、カーボンニュートラル実現に向けた身近な取り組みの1つです。

環境に配慮した商品を選ぶ際の目安となるのが「環境ラベル」です。環境ラベルとは、商品やサービスがどのように環境負荷を低減しているのかを示したマークや目じるしのことです。

環境ラベルは ISO(国際標準化機構)で規格化されており、第三者実施機関が認証する「エコラベル」(旧タイプⅠ)、「環境製品宣言」(旧タイプⅢ)、事業者が独自に行う「自己宣言環境主張」(旧タイプⅡ)の3種類があります。環境ラベルがついていないからといって「環境に配慮していない製品」とは限りませんが、選択の際の判断材料となります。

また、最終的に燃焼処理しなければならない製品については、植物などの再生可能資源を原料としたバイオマス素材を活用することがCO₂排出量の削減に寄与します。こうしたバイオマス素材を活用した製品を意識的に選択することも、日常生活でのカーボンニュートラル実現に向けた取り組みのひとつです。

2.公共交通機関や自転車を利用する

家庭から出るCO₂排出量のうち、自家用車からの排出量は約1/4を占めています。そのため、自家用車での移動を減らし、自転車や公共交通機関を利用することもカーボンニュートラル社会の実現につながります。バスなどの公共交通機関は、より多くの人が一度に移動できるため、自家用車の利用に比べてCO₂排出量が少なく、環境負荷の低い移動手段です。

また、自家用車を利用する際も、従来のガソリン車ではなく、エコカーを選択することが有効な手段となります。ただ、エコカーを選択する際も、原料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクル全体を通しての環境負荷を定量的に評価する「ライフサイクルアセスメント(LCA)」などの科学的視点から、環境負荷低減効果を適切に把握することが重要です。

さらに最近では、カーシェアリングやライドシェアリングなどのサービスも増えています。こうした新しいサービスを利用することも、私たち個人が日常生活の中でCO₂を減らす有効な手段となります。

3.環境問題に関心をもつ

環境問題に関心をもつことは、カーボンニュートラルに向けて個人ができる行動の1つです。これまでお伝えした通り、日常生活での省エネや再生可能エネルギーの選択、環境に配慮した消費行動など、一人ひとりができる小さな取り組みの積み重ねが大きな変化を生み出します。また、環境問題に関心をもつことは、私たちが日々の生活でどのようにエネルギーを効率的に使い、廃棄物を減らし、持続可能な選択を行う際の土台となります。

地球温暖化をはじめとした社会問題の解決に向け、本質的に取り組みを進める上では、科学的な視点を持ちながらファクトベースで物事を捉え、それぞれの社会課題に適切に対応していくことが重要です。その土台を固める上で、まずは環境問題に関心をもち、日常生活を新たな視点で見つめなおしてみることも、持続可能な未来に向け、私たち一人ひとりが今すぐできる取り組みのひとつと言えるかもしれません。

リジェネラティブな社会に向けて行動する「RePLAYER®」「BePLAYER®」はこちら。

https://www.youtube.com/watch?v=nq8G6Cg9TOg

https://www.youtube.com/watch?v=nq8G6Cg9TOg

https://www.youtube.com/watch?v=iLKmKUbMMvU

https://www.youtube.com/watch?v=iLKmKUbMMvU

|

|

- 参考資料

- *1:農林水産省「『フード・マイレージ』について」:

https://www.maff.go.jp/j/council/seisaku/kikaku/goudou/06/pdf/data2.pdf - *2: 環境省「エアコンの使い方について」:

https://www.env.go.jp/earth/ondanka/kateico2tokei/energy/detail/06/# - *3:環境省 環境ラベル等データベース「環境ラベルとは」:

https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/ecolabel/seido.html - *4:環境省 「『廃棄物・資源循環分野におけるカーボン ニュートラル実現』プロジェクトの研究開発・社会実装の方向性」:

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/green_innovation/green_power/pdf/007_03_00.pdf

.png?width=2000&height=1258&name=%E8%BC%B8%E5%85%A5%E9%A3%9F%E6%96%99%E3%81%AB%E4%BF%82%E3%82%8B%E3%83%95%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%81%AE%E6%AF%94%E8%BC%83(%E5%93%81%E7%9B%AE%E5%88%A5).png)

_%E8%A8%98%E4%BA%8B%E7%94%A8(1080%20_720).png?width=220&name=PLAYERs%2313(%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%B7%E3%82%B0%E3%83%9E)_%E8%A8%98%E4%BA%8B%E7%94%A8(1080%20_720).png)

.png?width=600&name=%E3%83%97%E3%83%A9%E5%9B%B3%E9%91%91%E3%83%90%E3%83%8A%E3%83%BC_640260%20(002).png)