地域の知られざる素材や技術にふれる、

「ふくいものづくりツアー」レポート・前編

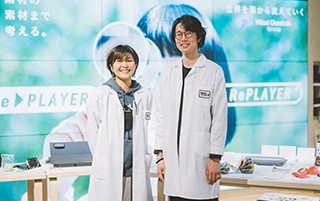

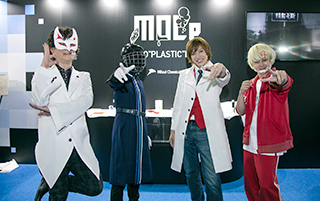

三井化学株式会社のオープンラボラトリー活動である「MOLp®」。今回は全国各地からMOLp®メンバーが福井県に集合し、「ふくいものづくりツアー」と題して県内のものづくりの現場を巡りました。繊維やメガネをはじめ、さまざまな産業が集積している福井県。作り手の想いや製品・技術の裏側にあるストーリーにふれた2日間の様子を、前編後編に分けてレポートします。

2019年9月19日、MOLp®メンバー12名が福井県にやってきました。今回のツアーは、MOLp®メンバーのひとりが福井のプロジェクト「XSTUDIO」に参加したことがきっかけで、伝統を生かしながら革新を続けるローカルのものづくりと異分野との協業に意欲的なMOLp®メンバー相互の創発を図ろうと企画したもの。福井県内を知り尽くす福井新聞社の協力のもと、各地の企業・キーマンを訪問します。

やってきたのは、日本を代表するメガネの産地として知られている、福井県鯖江市。国内で生産されるメガネフレームの90%がこのまちでつくられていることから、メガネレンズ材料で高い世界シェアを誇る三井化学としても縁が深い地域です。ほかにも伝統工芸である越前漆器をはじめ、和紙や打刃物といった世界に誇る伝統工芸が半径10km圏内に集積する、「クラフトの聖地のようなエリア」としても注目を集めています。

新たな用途を生み出す、漆器の技術を使ったプロダクト

最初に訪れたのは、越前漆器の産地として有名な福井県鯖江市河和田(かわだ)地区の玄関口に位置するセレクトショップ「ataW」。

福井でつくられたものをはじめ、国内外の作家による食器や洋服、日用品、家具、デザインプロダクトなど、さまざまな商品を扱っています。

運営するのは、1701年から続く漆器の老舗・株式会社関坂漆器。今回は12代目となる関坂達弘 (せきさか・たつひろ) さんに、伝統技術を用いた新しいデザインの生み出し方についてお話しいただきました。

株式会社関坂漆器12代目・ataW ディレクター・バイヤー/関坂達弘さん

1980年福井県生まれ。東京の大学を卒業後、オランダのDesign Academy Eindhovenでデザインを学ぶ。帰国後、都内のデザイン事務所勤務を経て、2014年株式会社関坂漆器に入社。

関坂:鯖江市河和田地区では約1500年前から「越前漆器」がつくられてきました。そのなかでも関坂漆器は、学校や病院、機内食などで使われる「業務用漆器」を中心に、企画・製造・卸を行っています。この店舗は十数年前から運営していて、もともとは漆器を中心とした商品を販売するお店でした。当時は高齢者向けの雑多な雰囲気でしたが、私が福井に戻ってきた2014年頃から若い移住者がまちに少しずつ増えていたんです。ataWとして生まれ変わることになったのは、彼らに刺激を受けたこともきっかけの一つでした。

以前の店名は、関坂漆器の先祖の名前である「与十郎 (よじゅうろう) 」。「ataW」という店名は、「与」を訓読みした「与う (あたう) 」から名づけられたそう。末字を「W」にしているのは、「内」と「外」をつなぐものづくりの窓 (window) のような存在でありたいという思いが込められています。

関坂さんがセレクトする商品は、作り手の独自の視点が光るものや制作過程がユニークなものなどさまざま。ワークショップやミラノサローネならぬ「ataWlone」といった独自のイベントも開催するなど、県内外から注目を集めています。

古くから、この地の主要産業であった越前漆器。漆器と一口にいってもその技術は多種多様で、下地となる木地に漆を塗り重ねた伝統的な漆器から、インジェクションで成形したプラスチック素材にウレタンを吹き付ける業務用漆器まで、それぞれの技術が共存することで産地は成り立っています。

関坂さんはロンドンを拠点とするデザイナー「Industrial Facility(Sam Hecht & Kim Colin)」とコラボし、2017年、漆器技術を取り入れたプロダクトブランド「STORE」を発表。これまで食器がメインだった漆器に、小物入れなど多目的な使い方を提案しています。

関坂:多目的な用途は売り手からすれば、正直売りづらいです(笑)。でも、本業とは別のチャレンジとして、これからも機能性以外の視点やものの感覚を大切にしたプロダクトを提案し続けていきたいと考えています。

トークの最後は関坂さんへの質疑応答タイム。もの(商品)の見せ方や漆器の今後の可能性など、さまざまな質問が飛び出しました。

関坂さんにとって漆器とは自身の「ルーツ」そのもの。「ありとあらゆる素材があるなかで、何千年も使われ続けてきた漆という自然素材にもっとふれていきたい」と力強く語る姿が印象的でした。

風土が培った天然塗料「漆」について知る

次に訪れたのは、同じ鯖江市河和田地区にある「TOURISTORE」。ショップ、漆器工房、観光案内所、デザイン事務所が入った複合施設です。

周辺にものづくりの産地が多いことから、作り手と使い手の関係を紡ぐ場所を目指して作られたこの施設。2019年4月にオープン以降、「福井のものづくりの旅の発信地」として、多くの人が訪れています。

施設内の漆器工房、錦古里(きんこり)漆器店では、実際の職人の技を間近で見学することができます。こちらでは錦古里正孝(きんこり・まさたか)さんから漆についてご説明いただきました。

錦古里漆器/錦古里正孝さん

昭和28年生まれ。祖父の代から90年以上続く錦古里漆器3代目。下地から上塗りまで、100%漆を使った高品質なものづくりを行っている。

錦古里:漆は天然の樹脂の一つ。漆の木の表面に深さ5〜6mmの傷を特殊な鎌でつけ、そこから出た樹液を集めて精製したものです。傷をつけることで、自分で自分の身を守る防衛本能として出すものなので大変強力で防腐剤効果もあります。現在は国内で取れる量が少なくなり、ほとんどが中国産の漆を使っています。

漆器は漆に含まれた酵素と空気中の水分が化学変化を起こして硬くなることで乾きます。河和田地区は三方を山に囲まれているため湿度が高く、漆器づくりに適した土地でした。塗りを終えた漆器は早くて24時間、冬場は2〜3日かけてじっくり乾かしていきます。

木や陶器、ガラスなど何にでも塗ることができる漆。唯一濡れないものは「水と空気」だと錦古里さんは言います。ここでMOLp®メンバーがすかさず「水のなかで漆を固めると面白い触感が実現できないか?」と質問。さまざまな仮説が飛び出し、大いに盛り上がりました。

移住者たちが生み出した創造産地のムーブメント

次に「TOURISTORE」の仕掛け人であるTSUGIの新山直広さんに、「ものづくり産地の今と新たな動き」についてお話しいただきました。

TSUGI代表・デザイナー/新山直広さん

1985年大阪生まれ。京都精華大学在学中に参加した「河和田アートキャンプ」をきっかけに、鯖江に移住。まちづくり会社を経て鯖江市役所で3年間勤務した後、2013年に移住者の仲間たちと「TSUGI」を発足。2015年に法人化し、デザインディレクターとして地域や地場産業のブランディングおよびディレクションを手掛ける。

新山さんが代表をつとめる「TSUGI」では、「創造的な産地をつくる」をビジョンに掲げ、「支える」「作る」「売る」「醸す」という4つのフィロソフィーに基づいて地域ブランディングを手がけています。

新山:地域の原石を見つけ、価値化することで地域内外に気づきを生み出すことや、その地で時代の変化に向き合いながら行動できる人を増やすことができればと考えています。「支える」は、デザインを通じて産地の下支えすること。「作る」は産地の技術で自社ブランドをつくり、流通を構築しノウハウをフィードバックすること。「売る」は行商ショップやイベント。最後の「醸す」は産地の熱量を上げることです。

鯖江市は言わずと知れたメガネのまち。しかし、このほかにも鯖江市を中心とした半径10km圏内には7つの工芸の産地があり、さまざまな工房が軒を連ねています。

近年、このエリアではショップを併設する工房や移住者が増えたそう。そのきっかけとなったのが、2014年に新山さんをはじめ河和田地区の人たちが立ち上げた「RENEW」というものづくりイベント。7つの産地の工房や企業を期間限定で一斉開放し、見学やワークショップを通してものづくりの背景や技術を知ることができる取り組みです。

自分たちのまちは自分たちでつくろうと、行政の補助金には頼らず民間で運営。アウターブランディング(地域外への発信)とインナーブランディング(地域内の意識改革)を地道に進めた結果、初年度は約1000人だった参加者が、3年後の2017年には3万人以上が訪れる一大イベントに成長しました。

新山:わざわざこの場所に来たいと思ってもらえるような環境を点ではなく面でつくることによって、ものづくりを志望する若者や、まちの動きそのものに興味を持った人など、さまざまな属性の人たちが訪れるようになっています。今後は雇用にもつなげていきたいですね。

デザインの枠にとらわれず、地域の未来にも向き合うTSUGIの取り組みにMOLp®のメンバーも大きな学びがあったようです。

新しい価値に光を当てイノベーションを起こす、鯖江のメガネ技術

この日、最後に訪れたのは鯖江市内でメガネフレームの企画・製造・卸などを手掛ける「BOSTON CLUB(ボストンクラブ)」。アパレルメーカーやメガネ商社のODMに携わるなかで、独自のブランド「JAPONISM(ジャポニズム)」を発表。その高いデザイン性と機能性は国内外から高い評価を受けています。

2017年には、直営店をはじめオリジナルブランドのミュージアムや製品開発や試作を行うラボを併設した「ボストンクラブビルディング」が誕生しました。

こちらでは、代表取締役社長の小松原一身(こまつばら・かずみ)さんに鯖江のメガネの変遷とこれからの可能性について語っていただきました。

株式会社ボストンクラブ 代表取締役/小松原一身さん

1958年生まれ。1984年に福井県鯖江市に眼鏡フレーム企画デザイン会社「BOSTON CLUB」創業。2004年にオリジナルブランド「ジャポニスム」を立ち上げ、国内外において高い評価を得る。福井県眼鏡協会副会長として、鯖江のメガネの地域ブランド化を目指し、国内外へ発信している。

小松原:鯖江市は人口の6人に1人がメガネ産業に従事している「メガネのまち」。1905年にメガネ産業がスタートし、イタリア・中国と並ぶ世界3大産地の一つと呼ばれています。1980年代はじめにチタンフレームのメガネづくりに成功したことで、一気に産地は拡大していきました。

25歳の時に独立し、ボストンクラブを創業した小松原さん。医療機器ではなく、ファッションアイテムとしてのメガネのニーズをいち早く察知し、東京のアパレル企業と協力しながら、数多くのメガネやサングラスを手がけてきました。

しかし、国内のメガネ出荷額は2000年をピークに出荷額は下がっていきます。理由は多くの企業が生産拠点を海外に移し、安価な商品が流通するようになったからでした。

鯖江市ではメガネ産業を盛り上げようと行政もサポート。2009年に国内最大級のファッションイベント「東京ガールズコレクション」に参加し、市内のメガネ企業と有名アパレルブランドが共同製作した新作メガネを発表したことで、鯖江のメガネの知名度は一気に高まりました。

とはいえ、現在のメガネの出荷額はピークの1/3にとなっているそう。鯖江のメガネが生き残るためには、これまで培ってきた技術から新しい価値を見つけ、イノベーションを起こしていくことが大事だと小松原さんは語ります。

小松原:これまで私たちは京都の西陣織メーカーとコラボした重さたった9gのCFRPフレームなど、鯖江の技術力を結集した商品を開発してきました。私たちがチャレンジしようとしていることは、大手企業では採算がとれないようなこと。付加価値をつけ、価格競争ではないプレミアムなものづくりを行っていきたいと考えています。

ファッションやテクノロジーなど、さまざまな分野とのコラボが期待されるなか、メガネの新素材にはどのようなものが可能性があるのでしょうか。最後はMOLp®がこれまで手がけた素材を紹介しながら、小松原社長と意見交換を行いました。

まだまだ続く「ふくいものづくりツアー」。後編は2日目の様子をご紹介します!

SPECIAL THANKS:

福井新聞社

株式会社関坂漆器

ataW(アタウ)

TSUGI llc.(合同会社ツギ)

TOURISTORE

錦古里漆器店

BOSTON CLUB