奥深いコーヒーの世界を、カガクで解説

コーヒーは、多くの人に親しまれている飲み物です。「あの喫茶店のブレンドが好き」「あの銘柄の豆を常備している」など、日常のなかでお気に入りの一杯を楽しんでいるという人も多いのではないでしょうか。

そんなコーヒーの味や香りはどのようにして決まるのか、気になったことはありませんか? じつはここにも「カガク」が隠れているのです。今回も、カガクに詳しい「モルおじさん」が解説します。

カガクのギモン

outline

素材や化学にまつわる素朴な疑問をひも解く連載「カガクのギモン」。今回は、「コーヒーの味や香りはどう決まるの?」という疑問にカガクに詳しい「モルおじさん」が答えます。

※ 本記事は、2025年春号として発刊された三井化学の社内報『MCIねっと』内の記事を、ウェブ向けに再編集して掲載しています。

イラスト:ヘロシナキャメラ 編集:生駒奨(CINRA)

コーヒーは、多くの人に親しまれている飲み物です。「あの喫茶店のブレンドが好き」「あの銘柄の豆を常備している」など、日常のなかでお気に入りの一杯を楽しんでいるという人も多いのではないでしょうか。

そんなコーヒーの味や香りはどのようにして決まるのか、気になったことはありませんか? じつはここにも「カガク」が隠れているのです。今回も、カガクに詳しい「モルおじさん」が解説します。

キリマンジャロやブルーマウンテンなど、コーヒーは豆の品種や産地によって味や香りに大きな違いがありますよね。でも、コーヒーの味わいを決定づける要素は、じつは豆の種類だけではないのです。

その要素の一つとして挙げられるのが「淹れ方」。ペーパードリップ式、ネルドリップ式などたくさんの方法があるなかで、カガク的にも見た目が楽しいのは「サイフォン式」です。

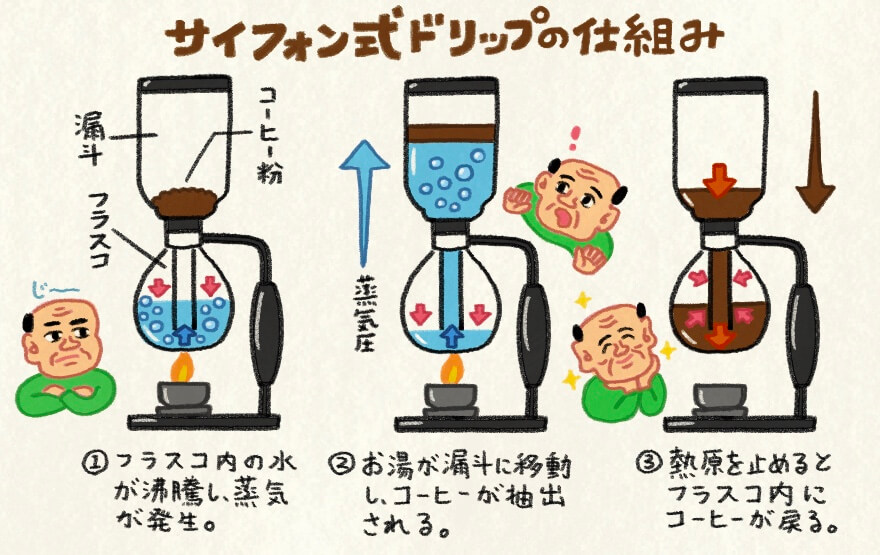

サイフォン式は、蒸気圧というカガクの原理を利用します。上下二つのガラス容器を用意し、下部容器に水を、上部容器にコーヒー粉をセット。下部容器を加熱すると水が沸騰し、蒸気圧によってお湯が上部容器に押し上げられます。すると、上部容器のなかでお湯とコーヒー粉がじっくりと混ざり合い、コーヒー粉の成分が溶出してきます。これを「抽出」といいます。

加熱を止めると下部容器が冷えて蒸気圧が下がり、コーヒーがふたたび下部容器に戻ります。サイフォン式はドリップ式よりも安定した温度でコーヒーをいれることができるので、抽出の際に雑味が抑えられ、風味を引き出すことができるのが特徴。より苦味が濃く、深みのある味わいになるのです。

この「抽出」は、じつはコーヒー以外の身近な製品にも使われています。たとえば、大豆やゴマなどの種子植物から油成分を分離して料理用や工業用の油をつくるのも抽出操作の一種。産業界で活用されているカガクの仕組みが、コーヒーの淹れ方にも活かされているのです。

そのほかにも、コーヒーの魅力にはカガクが関係しているポイントがたくさんあります。たとえば、あの香ばしい苦味や独特の色合い。

コーヒー豆に含まれるアミノ酸と糖質は、焙煎されるときに起きる「メイラード反応」によって茶色く変化します。さらに、糖質は加熱されることで「カラメル化」し、苦味や香ばしさなどの風味成分を生み出すのです。

そのため、コーヒーは焙煎時間が長くなる(深いりになる)ほど色が濃く、苦味が増すのです。

焙煎過程の化学反応によって生まれた成分は、先ほど説明した「抽出」の際にお湯で溶かされ、カップのなかに味わいや香りとして広がります。さらに、そのお湯の温度や注ぎ方によっても、仕上がりに微妙な差が生まれるんだとか……。

奥深いコーヒーの世界。モルおじさんは今日も最高の一杯を目指して、ラボで研究を続けています。

モルおじさんは、家選びのとき「焙煎屋さんが近くにあること」を条件にしていたぐらい、無類のコーヒー好き。美味しく飲む方法を日々研究しています。

コーヒーの味わいを左右する要素には、今回フォーカスした抽出や焙煎だけではなく、ミル、抽出方法(器具)、温度、器などがあり、その条件を少しずつ変えていくのは、実験のような感じですね。

手軽にできることとしては、抽出させるときのお湯の温度を変えてみること。沸騰したお湯ではなく、90℃より少し低い温度で入れるだけで味の違いを感じられるはずです。さらに85℃と80℃といった少しの違いでも、その差は歴然です。

香りアイテムとして開発した『GoTouch®(ゴトウチ)コンパウンド』は、日本の地域ごとに発生しているさまざまな廃棄物に着目しました。そうした廃棄物を未利用資源ととらえ、プラスチックにコンパウンドする(混ぜる)ことで、あらたな命を吹き込んだのです。お茶の香り、ブドウの香りなど、その資源がもともと持っていた価値を閉じ込めることができました。

また、廃棄物をどう処理するかは、地域社会に限ったことではなく、企業活動でも問題になっています。お菓子メーカーさんとコラボした『AroMATERIUM』は、嗅いだときに子どものころの楽しい思い出が一気によみがえるぐらい美味しそうな匂いに仕上げることができました。