outline

素材や化学にまつわる素朴な疑問をひも解く連載「カガクのギモン」。今回は「どうしてシャボン玉は虹色に見えるの?」という疑問にカガクに詳しい「モルおじさん」が答えます。

※ 本記事は、2012年3月号として発刊された三井化学の社内報『MCIねっと』内の記事を、ウェブ向けに再編集して掲載しています。

イラスト:ヘロシナキャメラ 編集:川谷恭平(CINRA)

シャボン玉が虹色に輝くのは「光」の性質が関係

外遊びの定番として人気のシャボン玉。虹のように輝きながら空中をふわふわ飛ぶ様子はとてもすてきですよね。ところで、どうしてシャボン玉が虹色に見えるのかご存知でしょうか?

石鹸水に色はついていないのに、シャボン玉に膨らましたとたん、七色に見えるのは不思議ですよね。カガクに詳しい「モルおじさん」がその原理を解答します。

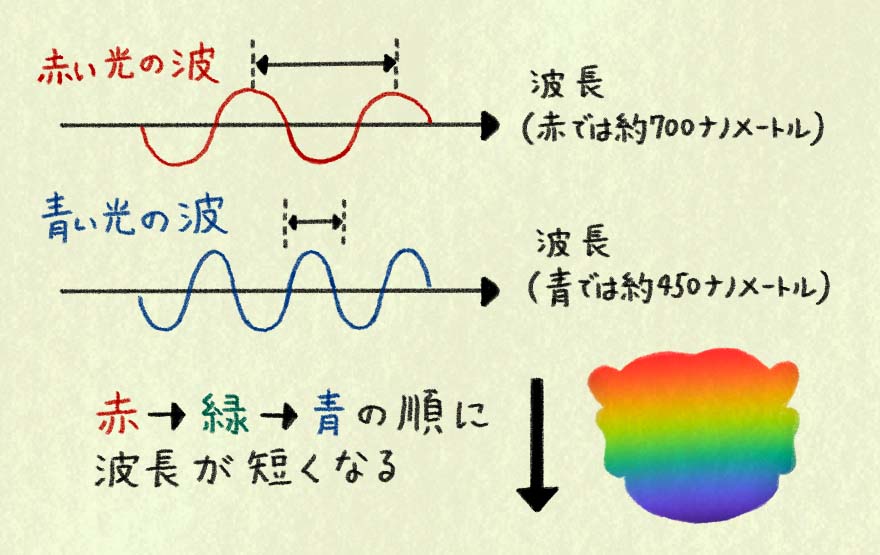

シャボン玉が虹色に見える理由には、光の性質が大きく関係しています。そもそも光は電磁波の一種で、「波」のように空気中を進んでいるんです。

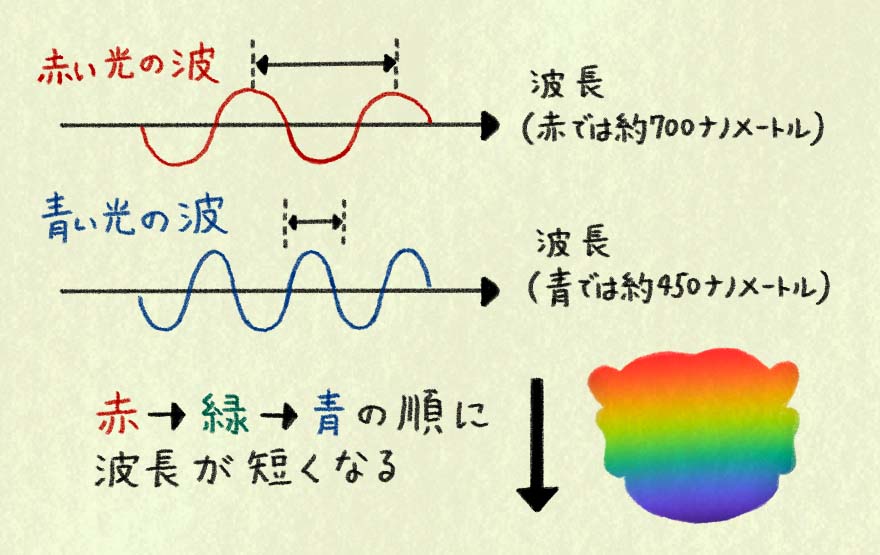

私たちが目をとおして感じている光の明るさは、波の大きさによって、そして光の色は「波長」といわれる波の山から山までの長さによって決まっています。

光の三原色は、赤、緑、青の三色で、この順で波長が短くなる。赤、緑、青のすべての色が重なると白くなる

光の三原色は、赤、緑、青の三色で、この順で波長が短くなる。赤、緑、青のすべての色が重なると白くなる

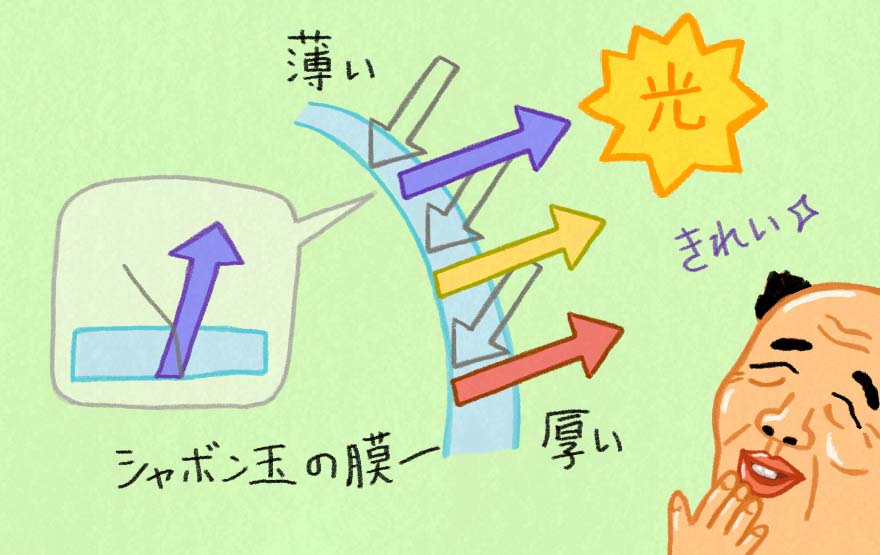

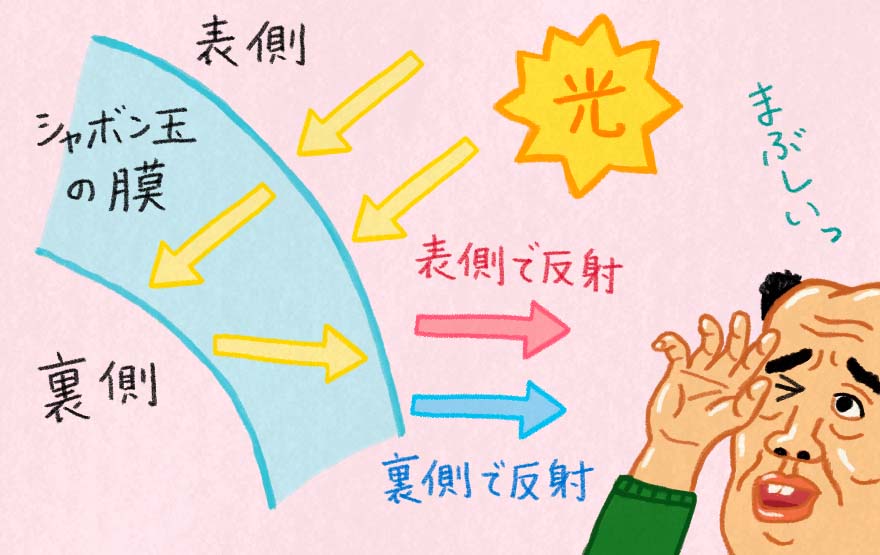

シャボン玉の薄い膜で起きている光の現象とは?

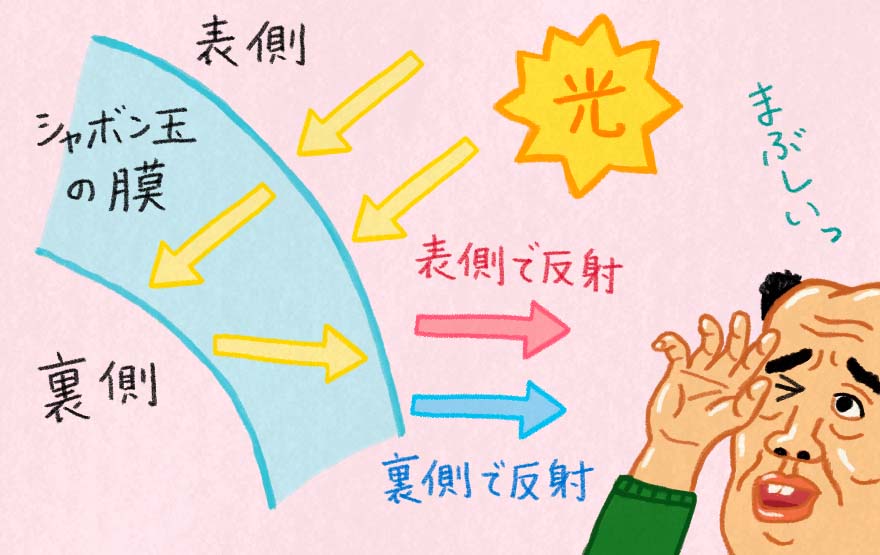

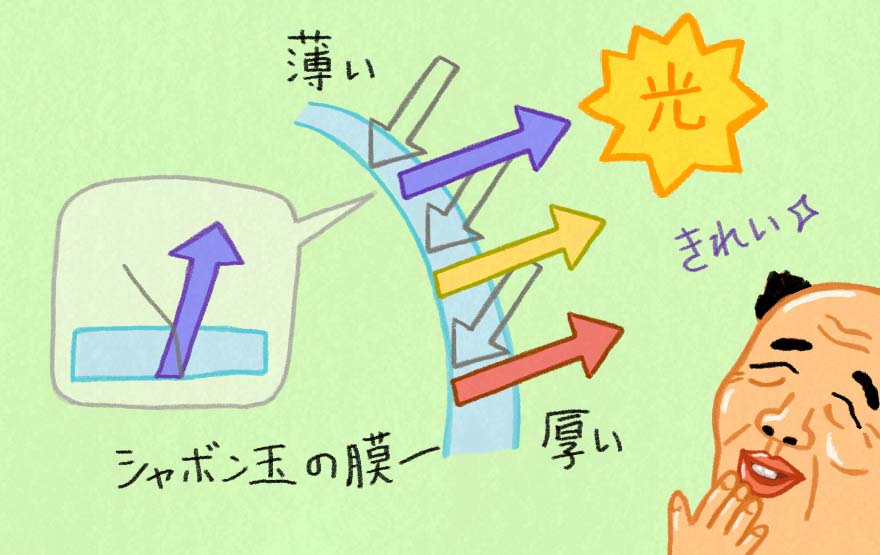

続いて説明するのが、「光の干渉」という現象です。シャボン玉の膜はとても薄いですよね。10万分の数センチという薄さなのですが、光をあてると、膜の表側と裏側で二つの光が反射しているのがわかります。そしてこの二つの光の重なりが、私たちの目に飛び込んでくるのです。

シャボン玉を拡大した図

シャボン玉を拡大した図

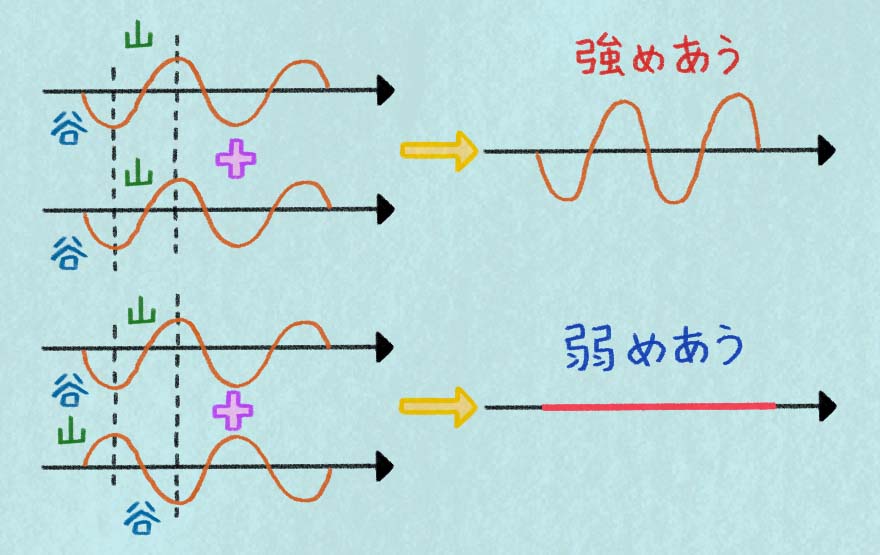

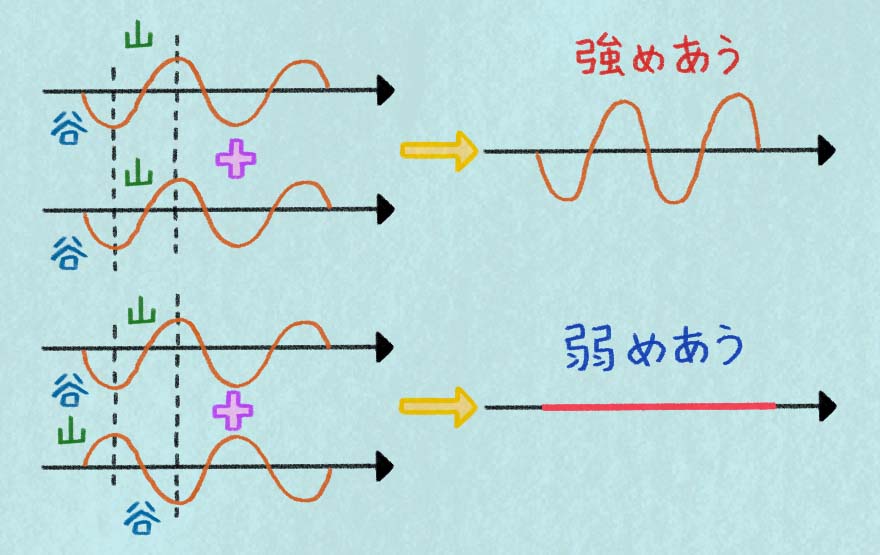

この二つの光は、波長をつくりながら強めあったり弱めあったりしながら進んでいます。赤い波長が強めあうと赤色に見え、反対に、弱めあうと赤色が見えなくなります。こうした現象を「光の干渉」といいます。

そして、シャボン玉の膜の厚さは場所によって少しずつ異なるので、赤が強く見える部分もあれば、青が強く見える部分もあります。このように、見える色がその場その場で変わり、いろんな色が混ざって虹色に見えているのです。

今回解説した光の干渉は、じつは身近なところでも起きています。真珠やクジャクの羽、CD・DVDの裏面が虹色に見える現象もそう。皆さんも普段の生活のなかから見つけてみてくださいね。

モルおじさんのひとこと

今回は透明であるはずのシャボン玉が干渉という現象によって色づいて見えることを紹介しました。このように、固有の「色」をもたないものが、光の波長サイズの微細構造によって発色する現象を「構造色」といいます。構造色は見る角度によって色調が変化するという特徴があり、オパールといった宝石の美しさの源となっています。

さらに現在、非退色性の「構造発色性材料」は新たな色材として注目が集まっています。この分野の研究では、人工的に光の波長サイズの規則構造をつくり出すことことで特異な構造色を発現させる試みが行われています。

2018年には、レクサス(トヨタ自動車)からフラグシップクーペ「LC」の特別使用車「Structural Blue」に構造発色の原理を応用した独自のボディカラーを用いたことでも注目を集めました(※)。シャボン玉がなぜ虹色にみえるのか、という身近なカガクのギモンが巡り巡って新たな価値を創ることにつながっていくのです。

光や色に着目したMOLp®のプロダクトには、紫外線によって蛍光を発する色素を使ったREVERSIや紫外線に反応して色が変わるフォトクロミック技術を使ったボタンなどがあります。2024年のゴールデンウィークに行なわれたニコニコ超会議では、くられ先生率いる薬理凶室×MOLp®のコラボ商品を発表しました。REVERSIやフォトクロミック技術を使った科学御守、PHOTOCHROMIC BUTTONSはオンラインでも購入可能ですのでぜひチェックしてみて下さい!

- 関連リンク:

- ※ LEXUS、国内累計販売台数50万台達成を記念し、特別仕様車を発売 | レクサス | グローバルニュースルーム | トヨタ自動車株式会社 公式企業サイト (global.toyota)