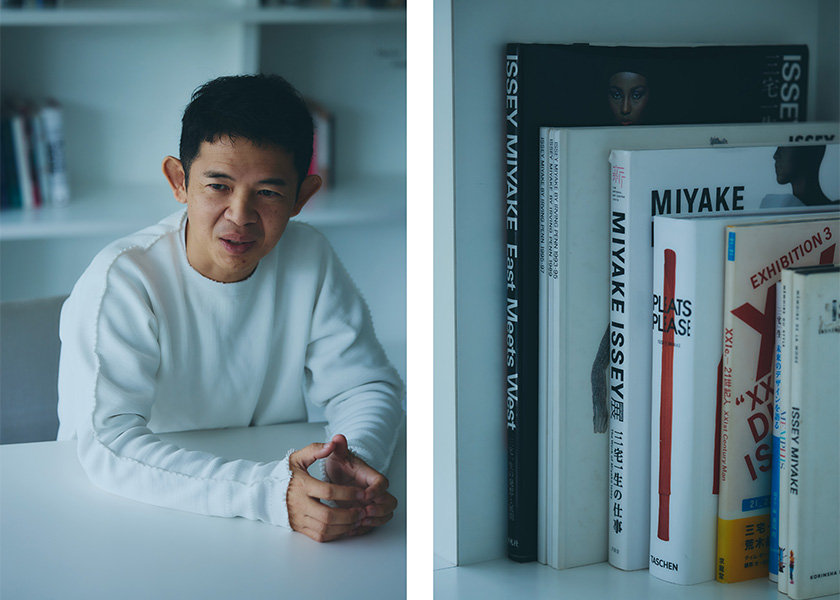

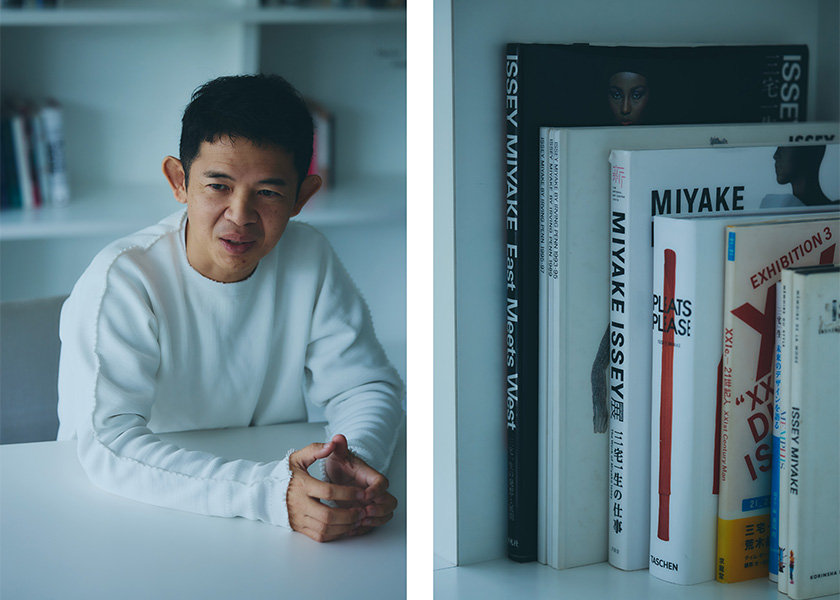

取材・執筆:榎並紀行 写真:タケシタトモヒロ 編集:川谷恭平(CINRA)

照明や家具、建築にも。一枚の布が持つ無限の可能性

MOLp:A-POC ABLEでは、異分野や異業種との協業を積極的に行っています。どんな狙いがあるのでしょうか?

宮前:先ほどもお話したとおり、素材を開発するには時間が必要であると同時に、従来の仕組みとは異なるやり方を模索しなくてはいけないだろうと考えました。

この業界では分野ごとに専門性が細分化されているため、素材をつくるにしても自分たちだけでは解決できない問題が出てくるからです。だからこそ、異分野・異業種の方々との協業を積極的に行っています。

MOLp:具体的に、どのような協業を行ってきましたか?

宮前:たとえば、私たちは10年以上前から、熱を加えると布が収縮する「Steam Stretch(スチームストレッチ)」という技術を研究し続けてきました。

この技術に異分野の人たちの視点を加えることで、どんな展開が可能になるだろうか。そんな問いから生まれたのが、東京大学発のスタートアップ企業Nature Architectsとの共同プロジェクト「TYPE-V Nature Architects project」です。彼らが持つ構造設計やアルゴリズムの知見を取り入れることで、「どんな形状でも熱を加えると自動的に立体化する布の設計」が実現。実際にこの技術を用いて、ブルゾンとしての製品化にも成功しています。

さらに、蒸気で均一な形状に仕上げるため、TYPE-V専用のスチーマー台も3Dプリンターで開発しました。この装置で誰でも同じ形を再現でき、ほかの衣服やプロダクトへの応用もできます。

Nature Architectsが開発したDFM(Direct Functional Modeling™)を採用。DFMは狙った立体に変形するために必要な布の収縮パターンを計算し、織り図を自動生成するアルゴリズムのフレームワーク(© ISSEY MIYAKE INC.)

Nature Architectsが開発したDFM(Direct Functional Modeling™)を採用。DFMは狙った立体に変形するために必要な布の収縮パターンを計算し、織り図を自動生成するアルゴリズムのフレームワーク(© ISSEY MIYAKE INC.)

宮前:ほかにも、たとえばアーティストの視点や発想をA-POCに取り入れることで、新たな価値やストーリーを創造することにも挑戦しています。一枚の布の可能性を、服づくりだけに留めず、さまざまな領域に拡張していくため、異分野のスペシャリストの方と一緒に考えています。

MOLp:実際に、スイスを拠点とするデザインスタジオatelier oï(アトリエ・オイ)と協業して、照明器具の開発もされていますね。

宮前:テキスタイルは本当にさまざまな可能性を秘めています。衣服はもっとも身体に近いプロダクトですが、そこから広げていくと、照明や椅子、カーテン、さらには建築にだって応用できるかもしれない。これまで私たちが積み上げてきた考え方やノウハウを、社会や生活のなかにもっと展開していきたいし、それを自分たちだけでなくいろんな人とできたら面白いと思っています。

一本のワイヤーと一枚の布を融合させたプロジェクト「TYPE-XIII Atelier Oï project」(© ISSEY MIYAKE INC.)

一本のワイヤーと一枚の布を融合させたプロジェクト「TYPE-XIII Atelier Oï project」(© ISSEY MIYAKE INC.)

宮前:また、衣服以外のジャンルに挑戦すること自体が、私たちにとっても新たな気づきにつながります。

布で椅子や照明をつくろうとすれば、糸の設定一つとっても衣服とはまるで異なる考え方が求められます。もっと強度を出すにはどうすればいいか、もっと異なる表現ができないか。そうした課題に対して、各分野のエキスパートと一緒に向き合っていくことで、私たちの知見や視野も広がる。それが協業の醍醐味といえるかもしれません。

日常の違和感が、素材開発の始まりになる

MOLp:新しい素材を開発するにあたって、どんな視点や日々の意識づけが必要でしょうか?

宮前:毎日の生活のなかで感じる、小さな疑問や違和感を見過ごさないことだと思います。たとえば、ちょっとした湿度の変化や気温の変化。蒸し暑さによる不快感や、洗濯物が乾きにくいといった些細な困りごとなどをつねに気に留めて、「どうすれば解決できるか」と考えることが、素材開発の出発点になります。

自分たちだけで実現できなければ、身近な人に相談してみる。私自身も普段から感じている悩みや課題を、あえて口に出し、周囲の人に相談するようにしています。面白い人の周りには、また別の面白い人や優秀な人が集まっていることが多い。だから、言い続けていると、やがて解決策を持っている方に出会うことができるんです。

MOLp:それによりA-POC ABLE ISSEY MIYAKEと協業できるのは相手側にとっても大きなメリットになりそうです。

宮前:そう感じていただけたらありがたいです。

そもそも、これまでのファッション業界は閉鎖的なところがあり、異業種との接点は少なかった。でも、時代はどんどん変わり続けています。新しい技術も次々と生まれていて、業界のなかに閉じこもっていては、社会から取り残されてしまう。

積極的に越境して、新しいこと、面白いことをやっている人たちとつながっていくことがますます重要になってくると感じています。A-POC ABLEを立ち上げたことで、その「接点」をつくれたのは大きいですね。

MOLp:素材の研究開発を進めていくうえで、現状のチームの課題を教えてください。

宮前:一番は、やはりリソースの問題です。A-POC ABLEのエンジニアリングチームは少数体制なので、動かせるプロジェクトには限界があります。現在も複数の案件が並行して進んでいますが、じっくりと研究開発をする時間をどう確保するかは、大きな課題ですね。

どの企業も共通することだと思いますが、いくら既存事業が安定していたとしても、次の芽を生み出していかなければ、未来は切り開けませんから。

今後はいかに外部のパートナーを巻き込んでいけるかだと思います。特に、新しい技術に関しては、その分野に長けた企業や専門家の方々とR&Dに取り組んでいきたい。たとえば素材も、近年はバイオ素材の技術開発も目覚ましく、多様な方向性が考えられる時代です。

また、外部に頼るだけではなく、小さくてもいいから自社内に研究開発の場を設けることも重要です。それこそ、三井化学のMOLpのような、自由な活動の場があるといいですよね。そうした場があると、研究者のモチベーションも高まりますし、情熱や知見が交わることで、思いもよらない何かが生まれていく。私たちも、そうした理想的なものづくりの循環を生み出せるチームにしていきたいです。

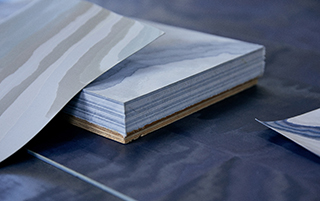

MOLpが開発した「NAGORI™」を採用したボタン

MOLpが開発した「NAGORI™」を採用したボタン

「心地良さ」を追求しながら、衣服の可能性を広げていく

MOLp:あらためて、宮前さんが素材を扱ううえで大事にされていることを教えていただけますか。

宮前:いくら面白い素材でも、「心地良いもの」でなければ駄目です。ですから、新しい素材を発見したときには、まずは必ず自分たちで使ってみます。硬すぎないか、柔らかすぎないか。軽すぎても重すぎてもいけないし、もちろん肌触りも大切です。また、その土地の気候によっても、心地良さの感じ方は変わるので、そこも含めて総合的に見ています。

一夜限りのドレスであれば、着心地を犠牲にして見た目の「美しさ」を優先しても良いかもしれません。でも、私たちがつくっているのは日常着です。毎日の生活のなかで、快適に着られること。洗濯して翌朝には乾いていること。そういった直感的な気持ち良さが、日常着には欠かせないと思っています。そして、それを実現するための素材を探し続けています。

MOLp:いくら機能的でも、いくら美しくても、「心地良さをまといたい」という人間の欲求には敵わない。素材が進化しても、そこを突き詰めることには変わりないわけですね。

宮前:まさにそう思います。まずは何よりも、心地良さを追求すること。そのうえで、いかに機能性を高めていくか。たとえば麻やシルクのように、肌触りはいいけれど、手入れが大変な素材もありますよね。でも、そこも素材の力とテクノロジーをブレンドすることで解決できる可能性は広がっていくと思います。

異業種の方々と私たちが一緒にものづくりに取り組むことで、新しいイノベーションが生まれる——そんなことを想像しながらいろんな人と会話をするのが、最近は楽しくてたまらないんですよね(笑)。

1976年東京都生まれ。2001年三宅デザイン事務所に入社し、三宅一生と藤原大が率いたA-POCの企画チームに参加。その後ISSEY MIYAKEの企画チームに加わり、2011年から19年までISSEY MIYAKEのデザイナーを務めた。2021年に発足したブランド「A-POC ABLE ISSEY MIYAKE」では、エンジニアリングチームを率いて、A-POC の更なる研究開発に取り組む。