outline

アーティストの創作心を掻き立てる素材には、土や石、紙、布、樹脂など、さまざまな選択肢があります。そんななかで、広島を拠点に活動する入江早耶さんが着目したのは、なんと「消しゴムのカス」。

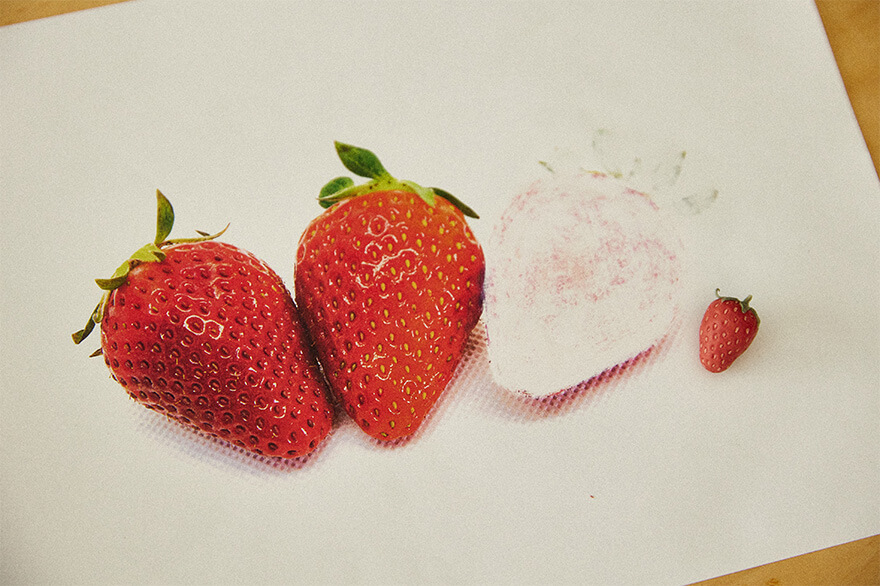

印刷された絵や写真を消しゴムで消して、その消しカスを集めて立体物をつくるという唯一無二の作風は、国内外で話題を呼んでいます。

素材としての可能性を探るべく、消しゴムの種類や配合による質感の違いを確かめるなど、実験的な制作も重ねている入江さん。「ただ素材として使うのではなく、消したもとのイメージに宿る記憶や雰囲気を、形にしたい」と語る彼女に、制作の背景や気になっている素材についてうかがいました。

- あわせて読みたい

- 「なぜ消しゴムで字を消せるの? 原理と使用されている素材を解説」

普段なにげなく使っている消しゴム。その「消す力」はどんな素材と原理から生まれているのか? 素材を科学するMOLpの視点で解説します。

取材・執筆:榎並紀行 写真:浅野杏子 編集:川谷恭平(CINRA)

「消す」ことで始まる、アート作品

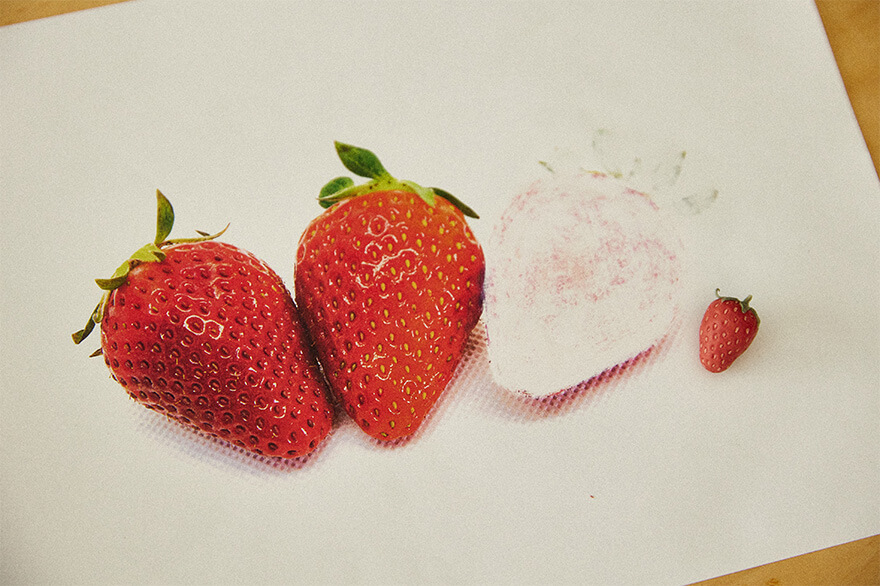

MOLpチーム(以下、MOLp):入江さんは雑誌やチラシなど二次元のイメージを消しゴムでこすって消し、そのときに出る消しカスを使って、三次元のアート作品を制作されています。

「消す」という行為は、一般的には「やり直し」や「取り消し」というマイナス(減らす)のイメージがありますが、入江さんはあえて創作の起点にしています。まずは、このユニークな表現スタイルに至ったきっかけを教えてください。

入江早耶さん(以下、入江):ありがとうございます。消しカスを使った創作を始めたのは大学時代です。当時は「二次元と三次元」をテーマにした作品をつくりたいと思い、平面の絵や写真などをどうやって立体的に表現できるか模索していました。

いろんな素材や方法を試した結果、もっともしっくりきたのが消しゴムのカスでした。紙のチラシを消しゴムでこすってみたときに、青い部分を削れば青いカスが、赤い部分を削れば赤いカスが出てくる。さまざまな色が消しカスとして出てきたことが衝撃的で。見慣れた黒い消しカスとは違う色に驚いて、「これだ」と思ったんです。

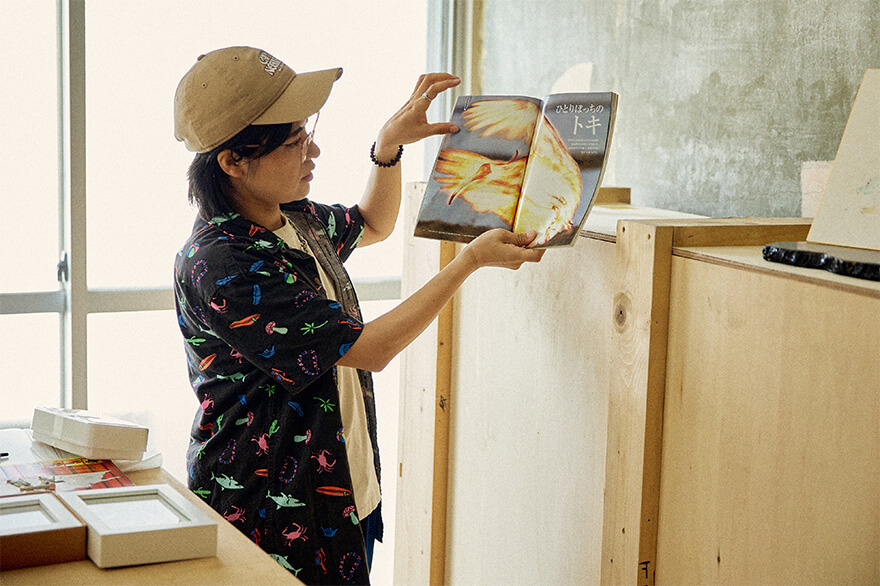

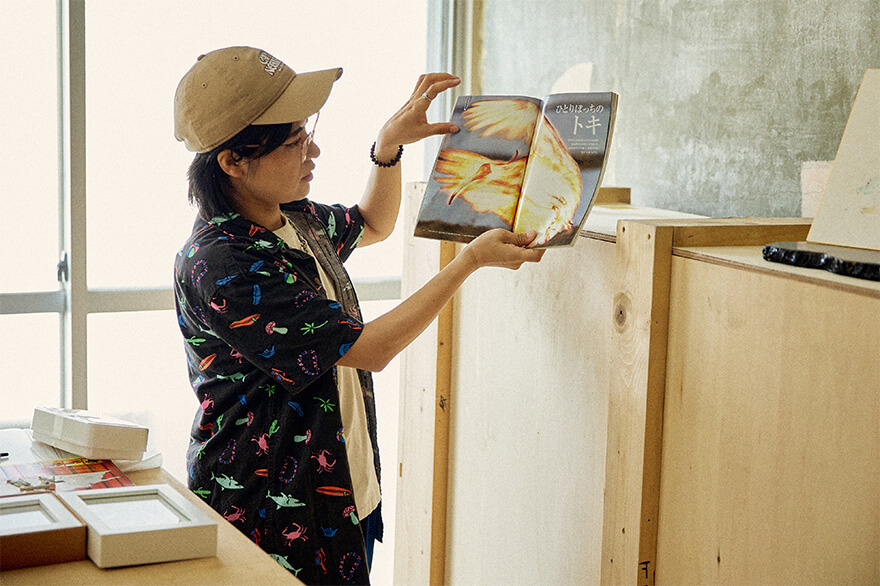

広島を拠点に活動する入江早耶さん

広島を拠点に活動する入江早耶さん

MOLp:そこから消しカスを使って立体物をつくるようになったんですね。

入江:はい。粘土で作品をつくったこともありましたが、消しゴムと消しカスのあいだにある「消えて、出てくる」という関係性に面白さを感じました。

最初は印刷物に描かれたキャラクターのイラストを消して、それをそのまま立体にするという方法を取っていました。

でも徐々に、見た目をそのまま再現することよりも、もともとの絵や写真に宿っている「魂」のようなものを引き継いで、立体で表現したいと思うようになったんです。なので、必ずしももとの姿そのままではないこともあります。

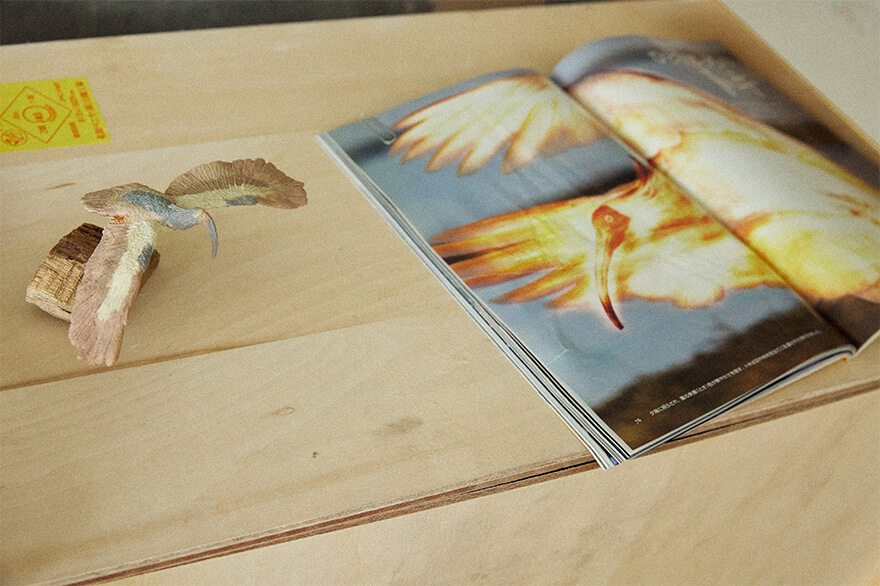

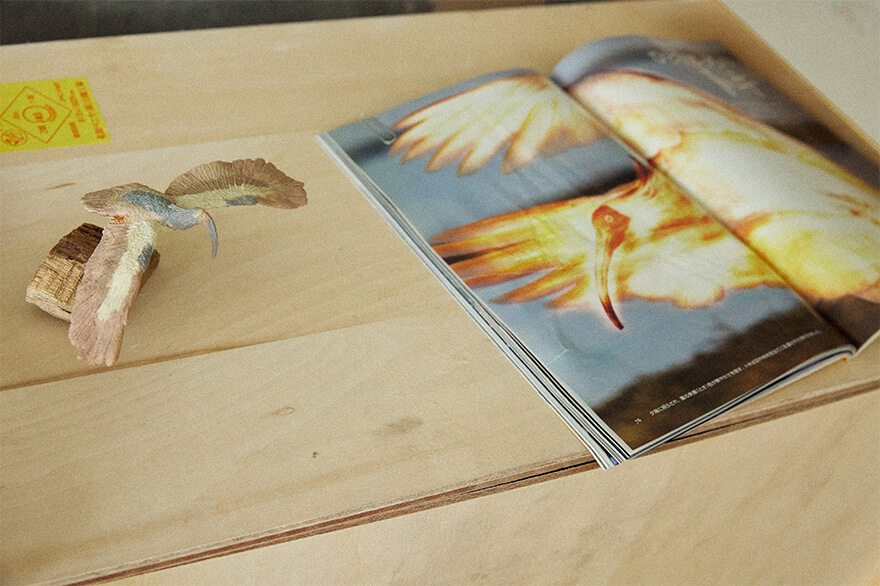

『トキダスト』。紙面に描かれたトキを部分的に消し、立体として出現させた作品

『トキダスト』。紙面に描かれたトキを部分的に消し、立体として出現させた作品

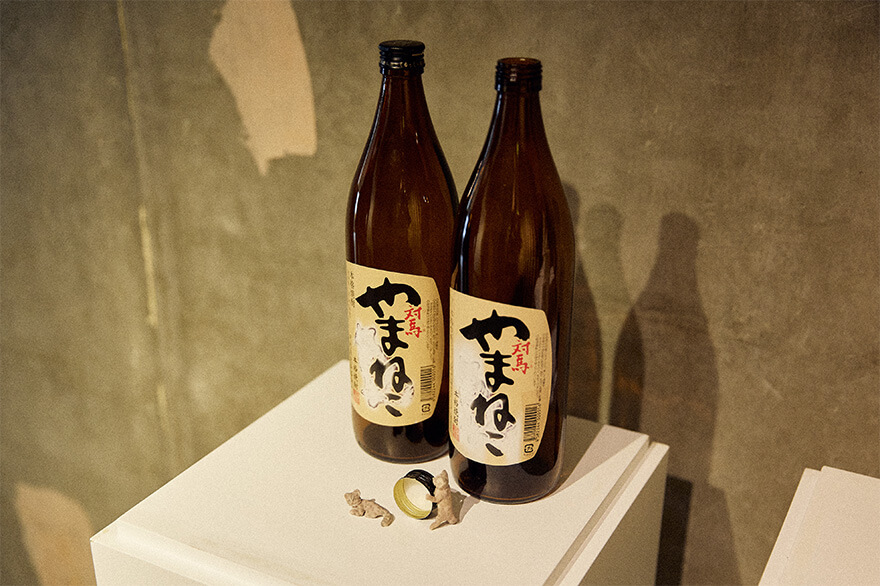

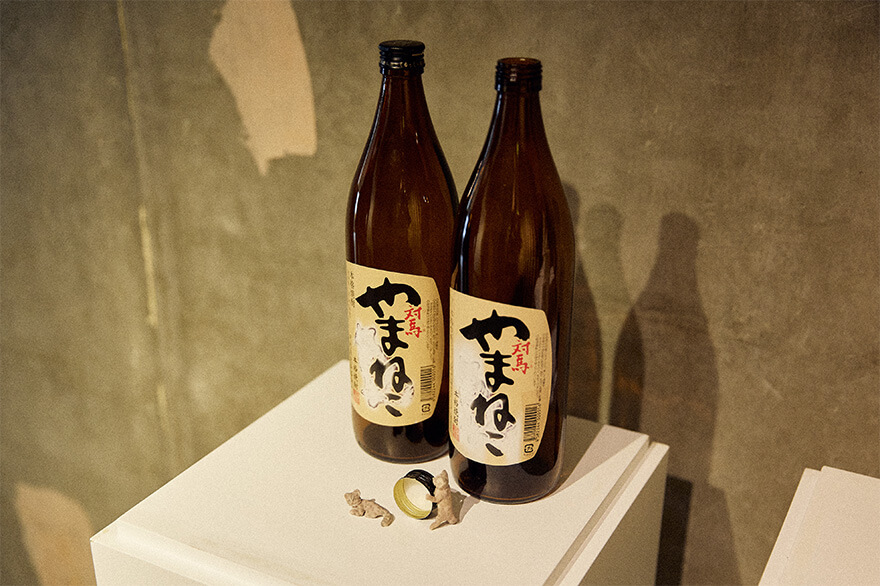

ラベルに描かれていたネコが現実に飛び出してきたような『ヤマネコダスト』

ラベルに描かれていたネコが現実に飛び出してきたような『ヤマネコダスト』

消しカスを、科学する

MOLp:創作に使っている消しゴムは、特別なものですか?

入江:いえ、どこにでも売っている普通の消しゴムです。

MOLp:消しゴムにも、ポリ塩化ビニルのものや非塩ビのものなど、いろいろ種類がありますよね。

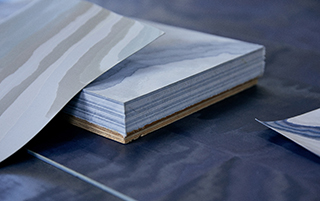

入江:そうですね。いろいろ試した結果、塩ビと非塩ビ、それぞれの消しゴムを混ぜると、粘土のようにやわらかくまとまることがわかったんです。1種類だけだとボソボソして扱いにくくて。理由はわからないのですが、感覚的にしっくりきて、それ以来この方法でつくっています。

MOLp:へえ、面白いですね。立体化するときには、消しカス以外の素材も使っているのでしょうか?

入江:はい。成形しやすくするため、消しカスに樹脂粘土を混ぜ込んでいます。少量であれば20〜30分くらい手でこねるとまとまってくるので、そこから形を整えていきます。量が多いときはパスタマシンのような機械を使ってこねることもあります。

消しカスに樹脂粘土を混ぜ、手や棒で形を整えていく

消しカスに樹脂粘土を混ぜ、手や棒で形を整えていく

MOLp:消しカスと組み合わせる素材として、樹脂粘土以外にも気になっているものはありますか?

入江:最近よく使っているのは「木粉粘土」です。間伐材やおがくずを原料にしていて、乾燥すると焼き物のような色合いになるのが面白くて。消しカスだけでは出せない風合いも、こうした素材を混ぜることで広がっていく気がします。

MOLp:まさに、素材の化学反応ですね。ほかにも試した素材はありますか?

入江:はい、油絵に使われるダンマル樹脂や、調理に使うアマニ油を混ぜると、柔らかい質感になることがわかりました。ただ、耐光性があまり良くないようで、長く置いておくと色が褪せてしまうんです。なので、まだまだ試行錯誤中ですね。