取材・執筆:榎並紀行 写真:浅野杏子 編集:川谷恭平(CINRA)

過去の記憶を「召喚」する——骨董や薬袋に宿る想いを立体に

MOLp:そもそも入江さんはどんなものに魅力を感じ、形にしたいと思うのでしょうか。

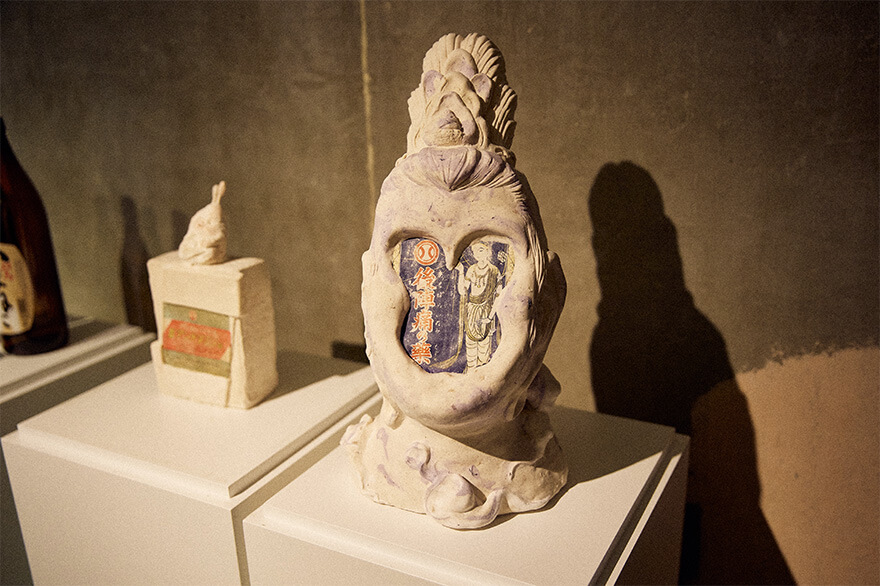

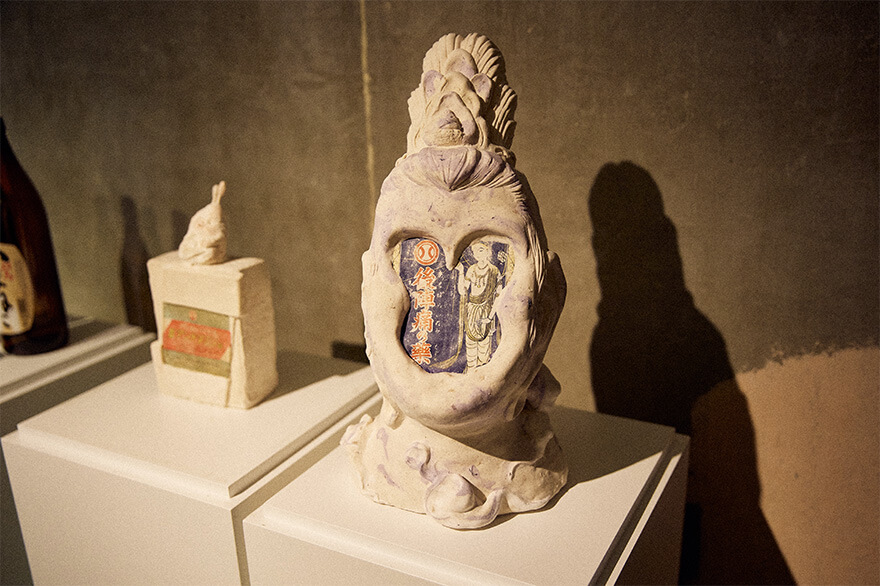

入江:よくモチーフにしているのは、「古いもの」ですね。たとえば、骨董屋さんで出会った、掛け軸に描かれた観音菩薩。それを現実世界に「召喚する」ような感覚で立体にしています。神様をお迎えするような気持ちです。

難しかったのは、千手観音の立体化ですね。掛け軸のような平面作品だと背中が描かれていないため、手がどのように伸びているのか、構造がわからないんです。そういうときは、美術館に足を運んで、実際の立体像を観察しながら想像を膨らませていきます。

掛け軸に描かれた観音菩薩を消して、立体化した「カンノンダスト(菊理媛神)」(写真提供:入江早耶)

掛け軸に描かれた観音菩薩を消して、立体化した「カンノンダスト(菊理媛神)」(写真提供:入江早耶)

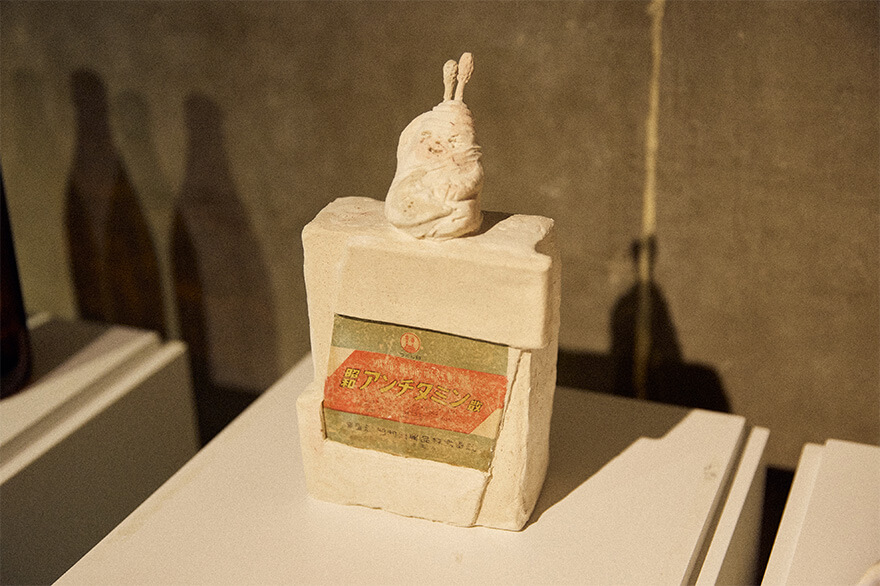

入江:最近は、「古い薬袋」にも惹かれます。明治時代に漢方として使われていた薬の袋で、当時の薬にはそれほど効き目がなかったともいわれていますが、それでも多くの人が心の支えとして頼っていたのだと思います。

そうした人々の祈りや願いと、神様的な存在とを融合させるようなイメージで、作品をつくっていますね。

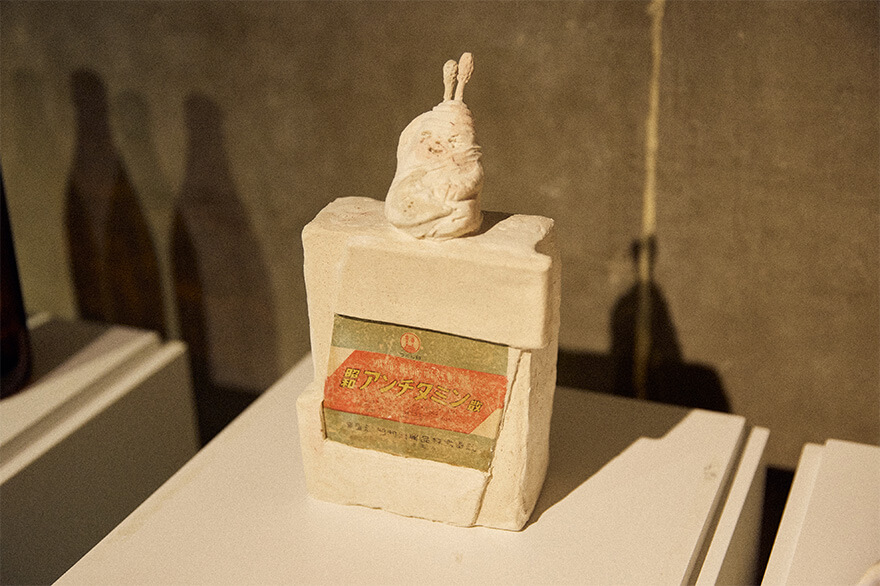

『薬師坐像』

『薬師坐像』

インドネシアの言い伝えから生まれた、ネズミとヤモリの話

MOLp:作品の着想はどんなところから得ることが多いですか?

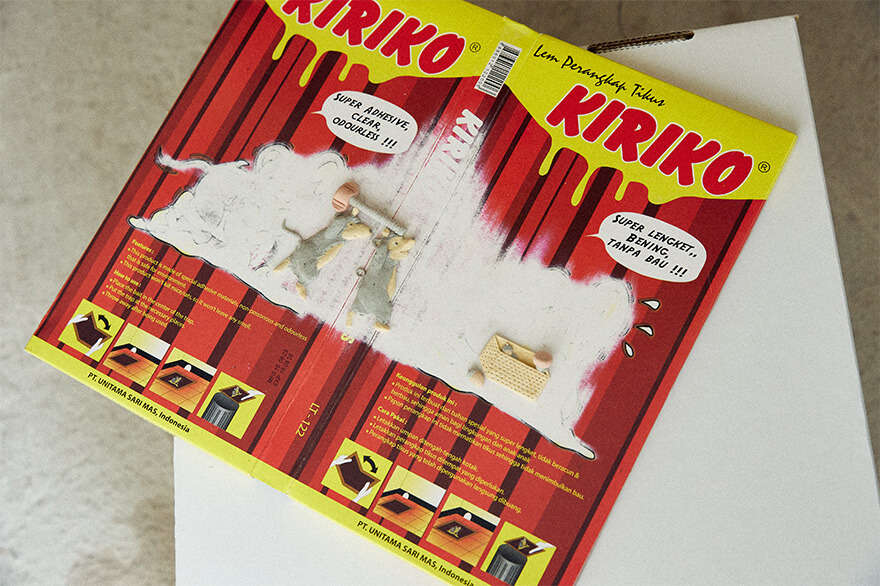

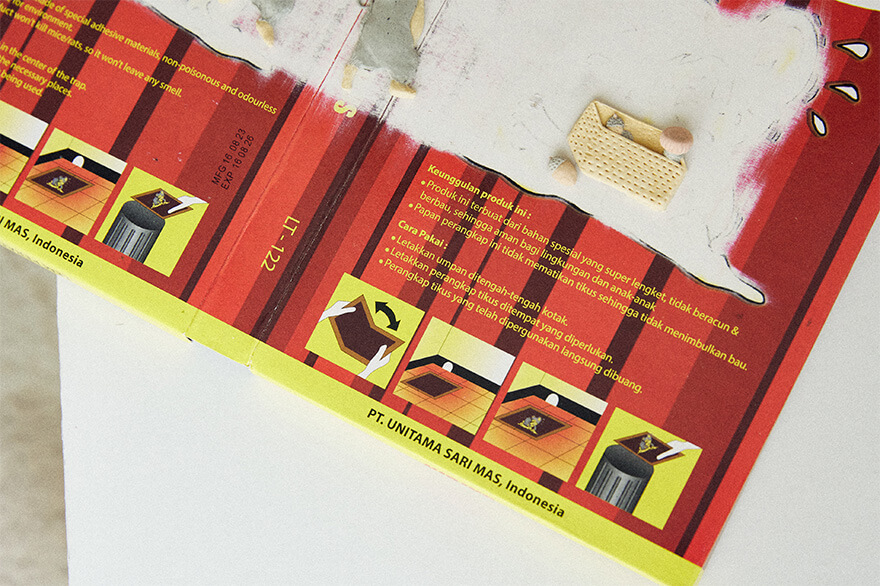

入江:いろんな場所を旅して、現地で見たり聞いたりしたことをもとに構想することが多いです。たとえば少し前、インドネシアに1か月ほど滞在して、現地の人々や文化に触れました。そのときにつくったのが、このネズミの作品です。

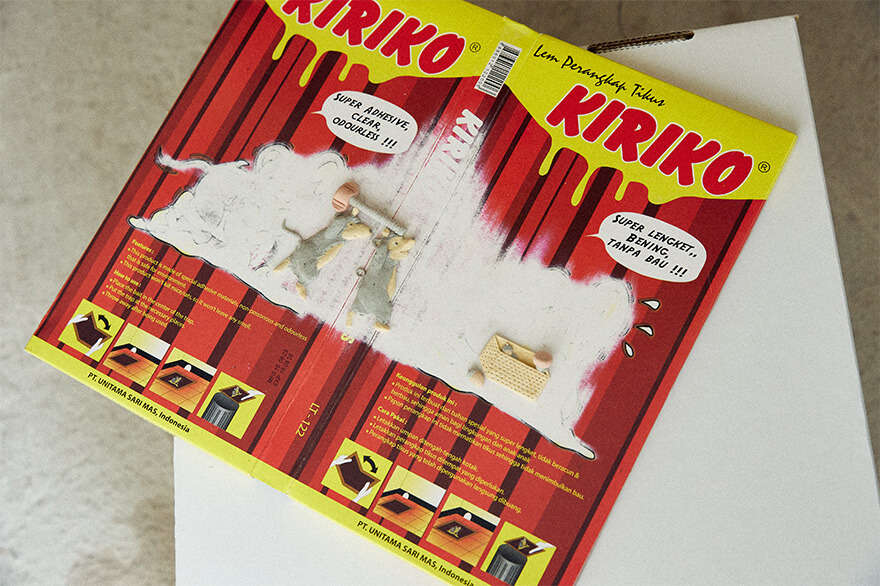

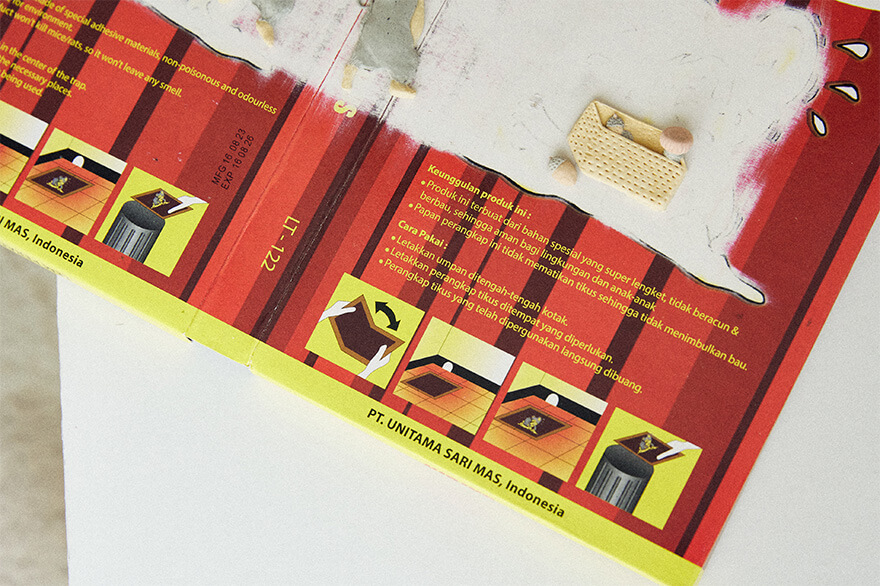

これはネズミ捕りのパッケージがもとになっていて、オリジナルのイラストではネズミが捕えられて苦しそうな様子で描かれていました。もうちょっと前向きな表現にできないかと思って、現地の方に聞いたお話をもとに立体化しました。

『ジョグジャ物語 -片付け屋-』

『ジョグジャ物語 -片付け屋-』

MOLp:2匹のネズミがネジのような道具を運んでいますね。

入江:現地の方から聞いたところ、「散らかっていた机が、朝になったらきれいに片づけられている。不思議に思った家主が、夜に寝たふりをして机のほうをのぞいていたら、ネズミたちが道具を片づけていた」といううわさがあるそうなんです。

それが面白くて、私なりに「それ以来、その家ではネズミ捕りを片づけることにした」というストーリーを加えて、作品にしました。

MOLp:ほっこりしますね。見た目が面白いだけでなく、観る側がサイドストーリーを感じられるのも良いですね。

入江:続いてこちらは「トッケイヤモリ」というヤモリをモチーフにした作品です。インドネシアをはじめ、東南アジアのさまざまな地域に生息しているのですが、現地で聞いた話が印象に残り、作品にしました。

『ジョグジャ物語 -トッケイヤモリ-』。動物園の園内ガイドから飛び出したヤモリがモチーフ。よく見ると、携帯電話と同化している(写真提供:入江早耶)

『ジョグジャ物語 -トッケイヤモリ-』。動物園の園内ガイドから飛び出したヤモリがモチーフ。よく見ると、携帯電話と同化している(写真提供:入江早耶)

入江:このヤモリは夜になると「トッケイ、トッケイ」と鳴くのですが、現地では鳴き声の回数でその日の運勢を占う文化があるみたいで、7回鳴いたら幸運が訪れるそうです。

なかにはトッケイヤモリの鳴き声を携帯電話の着信音に設定して、7回鳴らしてから電話に出る人もいるらしくて(笑)。その話が面白くて、ヤモリと携帯電話を一体化させた作品にしてみました。

土地の記憶と日々の出来事を、立体で残す

MOLp:インドネシア以外でも、モチーフのもとになるような話を探しているんですか?

入江:はい。ここ数年は日本や海外のいろんな場所を訪れています。たとえば青森では、地元の方から「昔は津軽と南部は少し仲が悪かったそう。でも、いまではそうでもない」という話を聞きました。それをヒントにつくったのが、こちらの作品です。

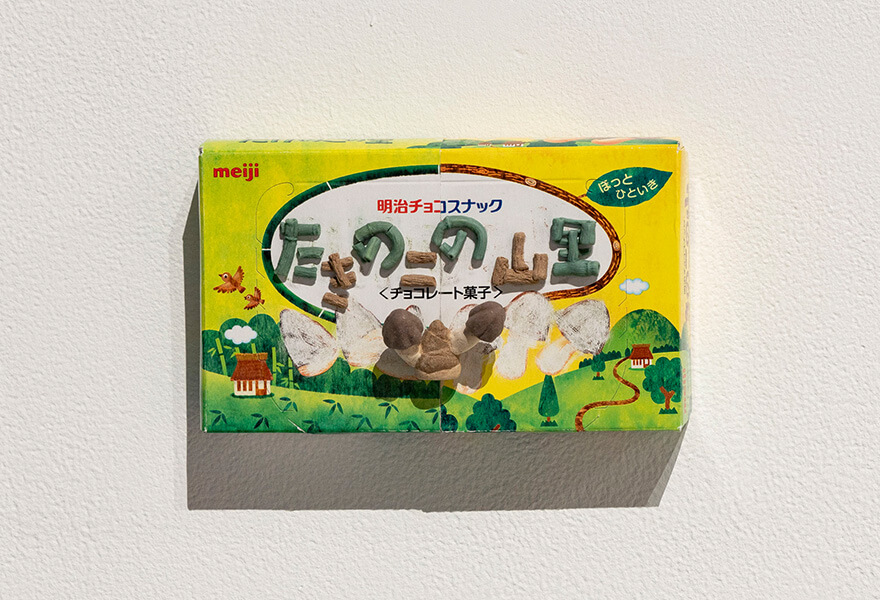

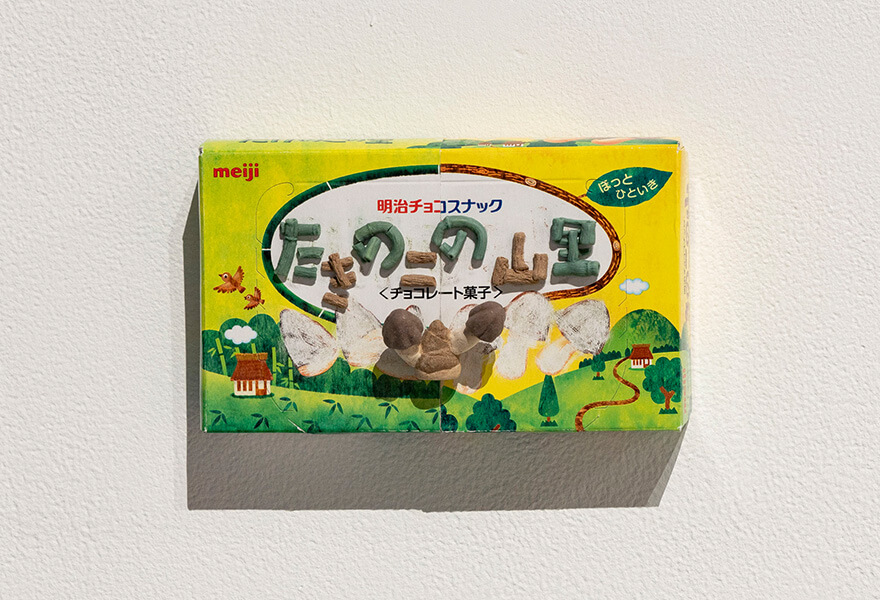

『たきのこの山里』。たけのこなのか、きのこなのか。津軽なのか、南部なのか。かつてのいざこざから和解し、一つになることで深い魅力が生まれる(写真提供:入江早耶)

『たきのこの山里』。たけのこなのか、きのこなのか。津軽なのか、南部なのか。かつてのいざこざから和解し、一つになることで深い魅力が生まれる(写真提供:入江早耶)

入江:青森の地域対立の歴史を、「きのこの山」と「たけのこの里」のどちらがおいしいか、という長年の論争になぞらえてみたんです。

MOLp:とても面白いです。

入江:ニューヨークに滞在していたときは、宿泊先で通称「デビル」と呼ばれる猫が飼われていて、その子のお世話をしながら生活していました。そのときにあげていたキャットフードのパッケージに描かれていた猫を消して、代わりにデビルを立体にしました。そういう日々の出来事を作品にすることは、ある意味、日記のような感覚かもしれません。

『愛しのデビル』。やんちゃな猫と過ごした思い出を作品として残した(写真提供:入江早耶)

『愛しのデビル』。やんちゃな猫と過ごした思い出を作品として残した(写真提供:入江早耶)

MOLp:ふと思ったのですが、海外でも消しゴムは一般的に使われているんでしょうか?

入江:一応ありますが、アメリカでは鉛筆やシャーペンより、ボールペンの方が主流で、消しゴムはあまり使われないみたいですね。インドネシアでも小学生くらいまでは使っているかもしれませんが、それ以上の世代になるとあまり見かけないと聞きました。

いろんな国の消しゴムを試したなかでは、やっぱり日本のものが一番消しやすくて優秀ですね。なかでも硬めの消しゴムよりも、柔らかめのタイプが消しやすいです。

MOLp:なるほど。そう考えると、消しゴムにあまりなじみのない国の人にとっては、入江さんの作品が少し伝わりにくい部分もあるかもしれません。

でも、そこにストーリーが加わることで、作品の見え方や理解の解像度がぐっと上がりますね。

入江:そうですね。アジア圏の人たちは、小さな造形や精密な作品に対して反応がとても良いです。

逆に欧米では、小さなものを見る文化があまり根づいていないようで。でも、こうした物語性を添えることで、海外の人たちにも楽しんでもらえることが多いんです。

『イカルダスト』(左)と『トキダスト』(右)。切手に描かれたイカル(鳥)やトキも消して立体に

『イカルダスト』(左)と『トキダスト』(右)。切手に描かれたイカル(鳥)やトキも消して立体に

MOLp:素材の選び方や表現方法も、感覚と実験の積み重ねなんですね。今後、どんな素材と出会い、どんな表現が生まれていくのか、とても興味深いです。

入江:そうですね。今後は、作品そのものだけでなく、それを使った映像作品をつくってみたい気持ちもありますし、もっともっといろんな土地を巡って、そこに根づいた文化や伝承に触れながら、物語のある作品を生み出していきたいです。

最近よく使っている木粉粘土もそうですが、素材によって出てくる表情がまったく違うので、いつか本当の焼き物に挑戦してみたいんです。そこに消しカスを混ぜたらどうなるんだろうって。焼いたら消えてなくなってしまうかもしれませんが、それでも普通の焼き物にはない味わいが生まれる気がして。

「消して、出す」という軸は変わらないと思いますが、そのなかでどんな素材と出会えるのか、楽しみながら可能性を探っていきたいですね。

- あわせて読みたい

- 入江さんが素材として使っている「消しゴム」。そもそも、どうして文字を「消せる」のか、考えたことはありますか? その秘密や、使われている素材については、こちらの記事でくわしく紹介。

「なぜ消しゴムで字を消せるの? 原理と使用されている素材を解説」

1983年岡山県生まれ。2009年広島市立大学大学院芸術学研究科博士前期課程修了。広島を拠点に活動するアーティスト。国内外での個展や企画展、芸術祭への参加、近年は滞在制作にも力を入れている。二次元のイメージを消しゴムで消し、そのカスを素材として立体作品へと変換する独自の手法を展開。掛け軸のなかに描かれた観音像を立体化した作品や、日用品と日常会話を素材に新たな神話として再構成した作品など、既存の図像に対する異化的なアプローチを通して、現代における「表象と物質」の関係を再考させる。ユーモアを交えつつ、視覚文化における記憶や信仰のあり方を問い直す実践を続けている。