素材の美しさと高い加工技術。庵治石から生まれる魅惑のプロダクト

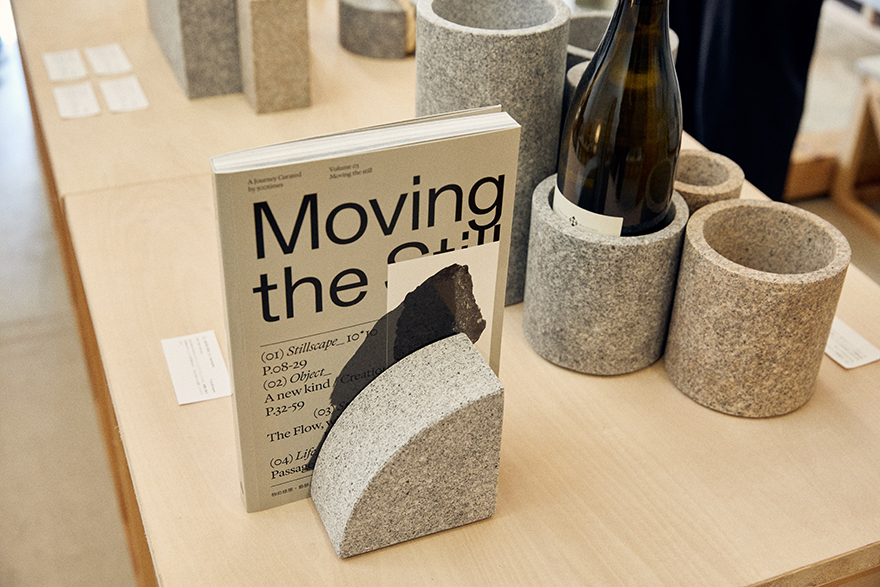

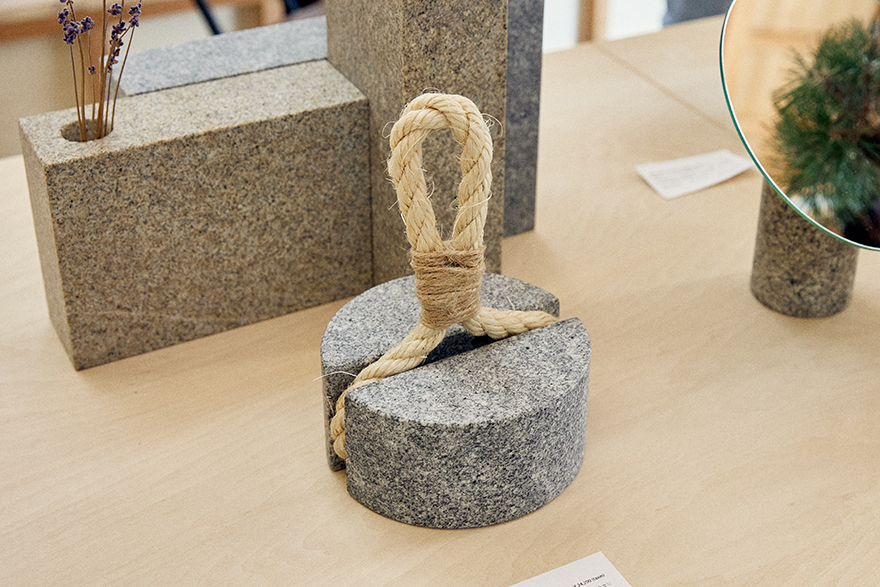

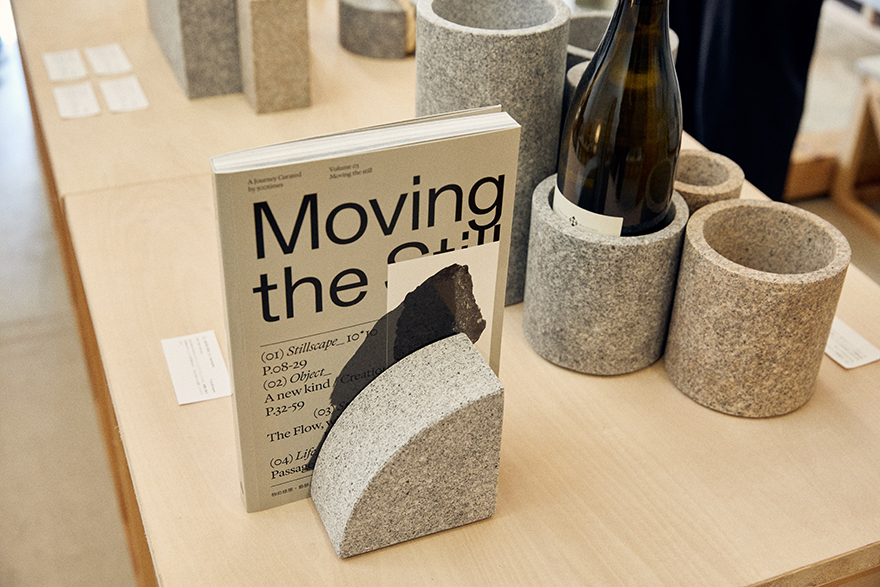

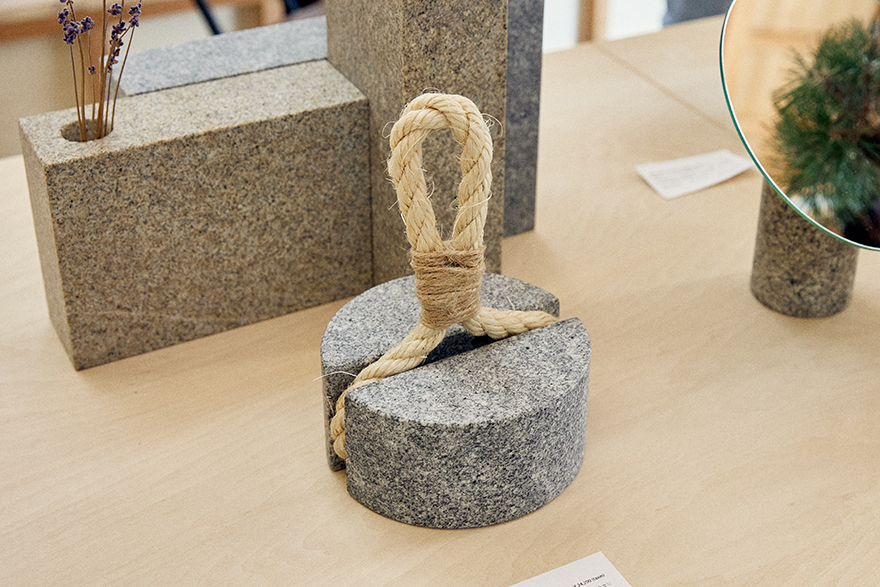

庵治石の産地、五剣山のふもとにあるAJI PROJECTのショールームには、さまざまなプロダクトが整然と並んでいます。

庵治石を用いたプロダクトを展示する蒼島ショールーム

庵治石を用いたプロダクトを展示する蒼島ショールーム

自然石の質感と形状を生かしたブックエンド。石ならではの重み、存在感が際立つ花器や食器。硬く冷たい石にぬくもりを添えたような、不思議なオブジェ。どれもが、美しい直線、なめらかな曲線、規則正しく刻まれた模様などをまとい、高い加工技術を物語っています。

近年は、庵治石を用いたプロダクトが国内外で注目を集め、ライフスタイル誌やブランドとのコラボも。

展示品をひととおり見せてもらったあと、AJI PROJECTの歩みについて、自身も庵治石の「字彫り」を専門とする石工(いしく)として活躍する二宮さんに話を聞きました。

存続危機からの再生。二宮さんがプロジェクトを引き継いだ理由

MOLpチーム(以下、MOLp):まずはAJI PROJECTがスタートした経緯を教えてください。

二宮力さん(以下、二宮):もともと、庵治町や牟礼町(2006年、ともに高松市に編入)は、江戸時代から石材産業が盛んな地域で、庵治石の調達から加工までワンストップで完結する産地として成長してきました。

しかし、近年では墓石の需要減少や職人の高齢化、後継者不足などにより、かつての勢いを失いつつありました。このまま衰退していく前に地場産業を守っていこうと、庵治商工会の有志や産地の石工たち(以下、職人)、計13の事業者によって2012年にスタートしたのがAJI PROJECTです。

AJI PROJECTの代表・二宮力さん

AJI PROJECTの代表・二宮力さん

二宮:プロジェクト発足から数年は、商工会の支援事業として活動していて、赤字が出ても補助金で補填できていました。ただ、2015年に商工会の手を離れ、2019年には補助金も打ち切りになり、参加する事業者も13から8に減っていき……、プロジェクト自体が存続の危機を迎えたんです。

いよいよ解散かというときに、僕は「蒼島(あおいしま)」という新しい会社を立ち上げ、プロジェクトを受け継ぐ決断をしました。ブランド名としてAJI PROJECTは残し、2021年に新たなスタートを切ったのです。

MOLp:なぜご自身で会社をつくってまで、AJI PROJECTを続けようと思われたのでしょうか?

二宮:2012年にスタートして以来、石材業界以外の方々からも支援をいただいてきました。それなのに補助金がなくなったから、「はい、おしまい」というのはあまりにも無責任だと思いましたし、ほかに衰退を止める方法があるわけでもない。

だったら自分が引き継ぎ、いままでのやり方を見直してなんとか良い方向に持って行きたいと思いました。

MOLp:二宮さんが引き継いで、最初にやったことを教えてください。

二宮:まずは商品の価格改定です。当初は卸値などを考慮せず、非常に安い価格設定をしてしまっていて、それが赤字の大きな原因になっていました。大きく価格を引き上げた途端、取引先は40件から3件に減りましたが、展示会の開催など地道に活動を重ね、いまでは取引先が130件以上に増えています。

また、取り扱うアイテムの数も整理しました。以前は事業者ごと自由に製品をつくっていたため、テイストが統一されず、ブランドのコンセプトも見えにくい状況でした。そこで、引き継いだ時点で200点あったアイテム数を38点まで減らし、新たにデザイナーを迎えてブランドを再定義し、リスタートしたんです。

硬く、美しく、そして粘り強い。庵治石が特別なわけ

MOLp:あらためて、庵治石の素材としての魅力を教えてください。

二宮:石材としてよく知られる大理石と比べても、庵治石ははるかに硬く、風化しにくい石です。結晶の成分が非常にきめ細かく、不純物が少ないため、美しい表情をしているのが特徴です。

本来このような石は、地下深くまで掘らないとなかなか採れませんが、庵治石は普通に人間の手に届くところにある。まさに、奇跡的な石だと思います。

その背景には、産地である五剣山の特殊な地質があります。五剣山はマグマだまり(※)が非常に小さく、噴火の際に不純物がすべて下に落ち、良質な成分だけが残るんです。

※火山の地下深くに存在する、溶けた岩石(マグマ)がたまっている空間のこと。噴火の際には、このマグマが地表へと押し出され、冷えて固まり岩石になる。マグマだまりの大きさや成分は、その土地でできる岩石の種類や性質に大きく影響する

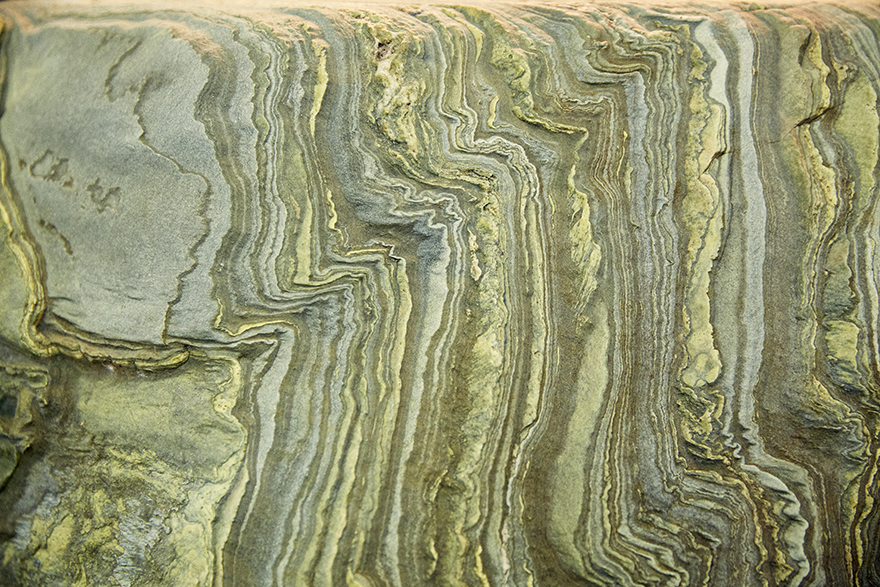

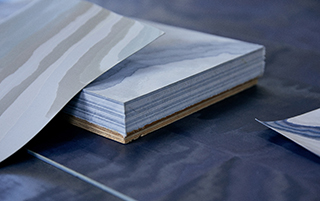

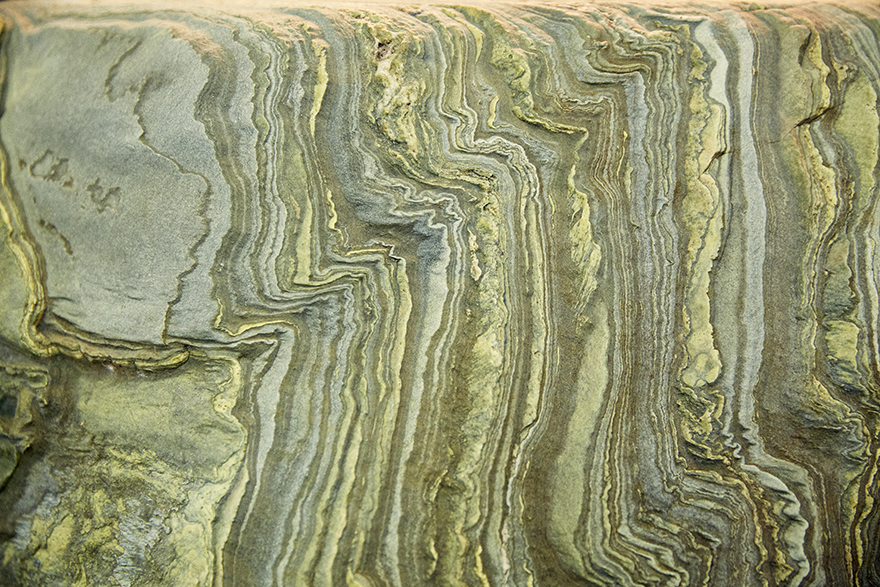

庵治石は採れる場所や層によって模様が大きく異なる

庵治石は採れる場所や層によって模様が大きく異なる

結晶の構造や鉱物の配列が層状に現れることも

結晶の構造や鉱物の配列が層状に現れることも

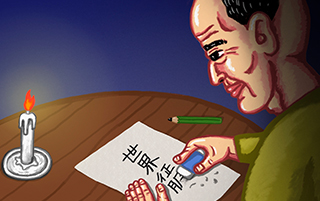

二宮:さらに、庵治石には硬さや美しさに加えて、ほかの石にはあまり見られない「粘り気(※)」があります。この粘りは群を抜いていて、繊細な細工を可能にする一方、加工する職人の技術の良し悪しがハッキリ出るんです。要するに、ごまかしが効かないというか。下手な職人が扱えば駄目になるし、上手い職人が扱えば、自分のやりたいことを上手く表現できる。

それから、石は「最強の記録媒体」だと思っています。木は腐るし、紙は燃えるけど、石の場合は基本的にずっと残り続ける。とくに庵治石は風化しづらいため、文字や絵柄を刻み込むのにも適しています。本当に唯一無二の素材ですよ

※石材加工でいう粘り気とは、石の硬さのなかにわずかな柔軟性がある状態のこと。もろい石は刃を入れるとパリッと欠けやすいが、粘り気のある石は刃を受け止めながら削ることができ、細部の加工や丸みを帯びた形状の仕上げに向く

MOLp:庵治石は加工が簡単ではないからこそ、高い技術を持つ職人を集める必要がありますね。

二宮:そのとおりです。ですから、AJI PROJECTでは本当に高い意識と技術を持った職人さんに加工をお願いしています。僕が引き継いでから新たに9人の職人さんがプロジェクトに入ってくれましたが、9人とも僕が「この人なら」と思って声をかけました。

五剣山のふもとで出会う、花崗岩のダイヤモンドたち

庵治石の魅力を紹介するために、二宮さんは採石場へ案内してくれました。五剣山のふもとに広がる現場には切り出された巨石が並び、粉砕機(クラッシャー)が石を砕く音が響き渡ります。

※採石場ではヘルメット着用が必須ですが、今回は許可を得て特別に未着用で撮影しました

ここで発掘された石は、その後、用途や品質に応じた選別や加工の工程へと進みます。その砕石作業を担うのが、二宮さんと旧知の仲、久保石材の久保栄治さん。

採掘された石は形や状態ごとに仕分けられ、墓石や建材の材料、庭石として活用されます。状態の良い石が採れるかどうかは運任せだといい、「この商売、半分は博打ですよ」と久保さんは笑いながら話していました。