outline

2025年4月8日から4月13日まで、イタリア・ミラノで世界最大級のデザインイベント『ミラノデザインウィーク2025』が開催された。家具や建築、プロダクトなど、分野を超えた展示が街全体に広がるこのイベントには、世界各地の企業やクリエイターが参加し、素材や表現の新たな可能性を提示している。

今年は、日本のスタートアップMagnaRecta(マグナレクタ)とMOLpが共同で展示を実施。MagnaRectaが展開するブランド「130(ワンサーティ)」は、壊れても修復しながら使い続けられる構造をもつプロダクトブランドで、持続可能なモノづくりのあり方を提示した。

一方、MOLpは素材の魅力を再解釈し、独自の視点で表現したプロダクトを出展。本記事では、MagnaRectaのCTO・加藤大直氏への取材をもとに、両者の展示に込められた思想や技術、そして素材とデザインの新しい関係について考えていく。

取材・執筆:モルおじさん 編集:森谷美穂(CINRA)

「130」── 壊れても価値が続く、再生するデザインの哲学

MOLpチーム(以下、MOLp):『ミラノデザインウィーク 2025』(以下、ミラノサローネ)で展示されているこのプロダクト、いままでに見たことのない造形ですね。このプロダクトについて教えてください。

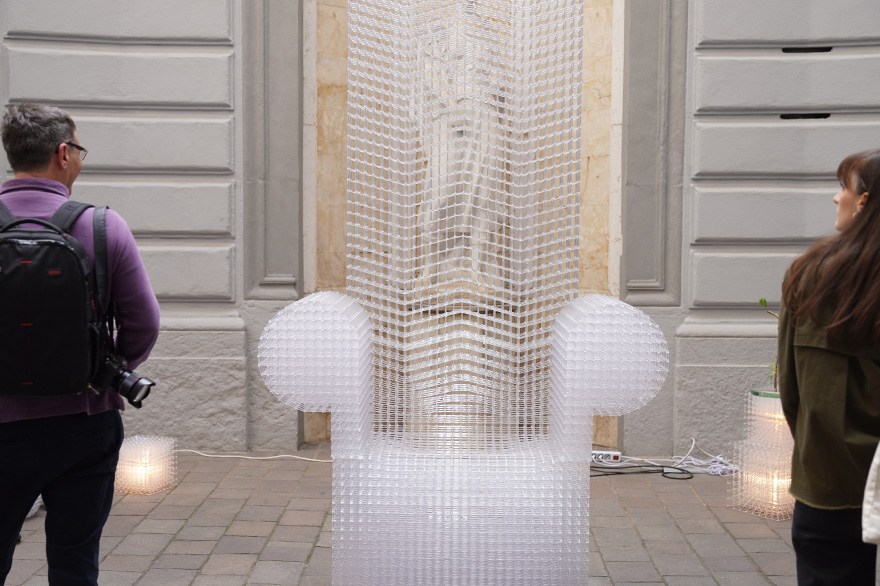

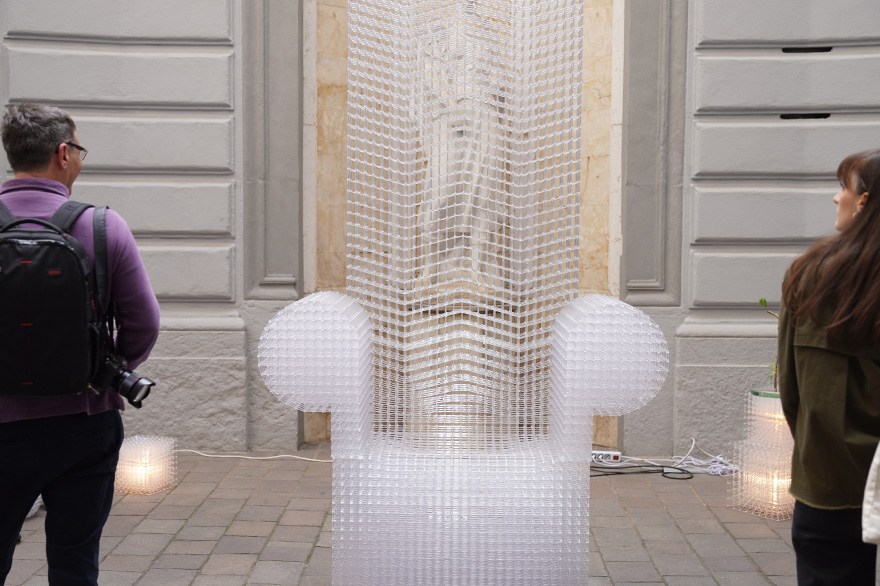

加藤大直(以下、加藤):これは、「130(ワンサーティ)」というデザインブランドの作品です。このプロダクトは、クラシックなフォルムを踏襲しつつ、「130」独自の流れるような格子トポロジーをあらわした、アームつきラウンジチェアです。

遠目にはモダンとクラシックが融合したシルエットに見え、座ると荘厳な建築物の内部に腰かけている感覚になる、まるで小さな建築のような家具です。

ブランド名の「130」には、二つの意味が込められています。一つは、「1」次元の線から「3」次元の形を構築する3Dプリンティング技術を用いたものづくりであること。もう一つは、壊れた部分を再溶接したり、不要になった際には粉砕して原料に戻したりと、「0」ベースに戻し、再び構築できる構造です。

これらの数字を組み合わせ「130」としました。1は1次元、つまり線を指し、線が3次元になり、そしてまた素材である0に戻り、また1となり3と循環し続ける、サステナブルなプロダクトです。

加藤:現代の多くの製品は2次元的な「面」で構成されており、表面が傷つくと価値を失いがちです。しかし「130」は、1次元、つまり「線」から成り立つ構造なので、部分的な破損にも柔軟に修復できるんです。これは、従来の2次元的な積層造形では難しいアプローチです。

実際、今回の展示中に破損した作品も、その場で再溶着して修復しましたが、誰も気づかないほど自然に直りました。

MOLp:朝から作業されていたのは、その修理だったんですね。造作物を「直せる」という考え方、どこか懐かしさを感じます。

モノが壊れても、価値は壊れない。MagnaRectaが目指す社会

加藤:ぼくたちが目指しているのは、昭和の時代のように「壊れたら直す」が当たり前だった社会です。たとえば小さいころ、ぼくのおばあちゃんもタンスを修理して使い続けていました。そんなふうに、モノの価値を物理的に存続させるという感覚が「130」の根幹にあります。

この思想は、金継ぎにも通じるものがあります。壊れた部分を修復するだけでなく、新たな価値を加えていく。

「130」の理念として金継ぎは、「壊れても新しく、そしてまた美しく生まれ変わる」という部分において近似していると考えています。色を変えられる、形状を変えられることも、生まれ変わる、という現象に訴求しているものです。

MOLp:なるほど。ミラノサローネに出展した背景にも、MagnaRectaの目指す社会像も関係があるのでしょうか。

加藤:はい。「壊れたら直す」社会にしていくためには、産業技術をただ開発するのではなく、社会に実装することが重要です。そのため、技術を売るだけではなく、自らが家具メーカーとなり、価値を生み出す存在になる必要がある。

「130は工場であり、作品である」とぼくたちは考えています。この技術でできることを世界の人に伝えたい。だからこそ、ミラノという地を選んだのです。

技術と思想をカタチにする、MagnaRectaのフィロソフィーとは

MOLp:「130」についてうかがってきましたが、このブランドを運営するMagnaRectaについても教えていただけますか?

加藤:MagnaRectaは、「アイデアを技術でカタチにする」ことを理念に掲げるデザイン&テクノロジーカンパニーです。アイデアを現実的な事業や製品に変え、社会実装させることを目指しています。そのために、3Dプリンターの開発や軽量マネキンの実装、ロボットやアニメーションなどを用いたデジタル技術の活用など、多様な領域に取り組んでいます。

手段は多様ですが、本質は「実現すること」にあります。単なるプロダクトデザインではなく、技術と思想を融合させた「仕組み」をデザインしています。

ISSEY MIYAKE GINZA / 442で行われた「The First 130 - Furnitures in Space」の展示

ISSEY MIYAKE GINZA / 442で行われた「The First 130 - Furnitures in Space」の展示

© ISSEY MIYAKE INC.

加藤:かつてのデザインは「かっこいいものをつくる」ことが主目的でした。しかしいま、デザインには社会的責任や持続可能性が求められています。無駄なものをつくらない、仕組みとして機能する、長く使える──そうした視点が不可欠です。

MOLp:アイデアを実社会へ実装するために、デザインから製造、そして実現までを一貫して担っているんですね。

加藤:そうですね。この考え方は、100年から200年前の家具工房、いわゆるギルド的なものづくりにも通じます。当時は、デザイン、製造、修理まですべて工場が行っていました。現代では、デザインと製造が分断されがちですが、MagnaRectaはその分断を再び統合しようとしています。

マニュファクチャリング、テクノロジー、そしてデザインを一体化させる。そしてブランド「130」は、その思想を現代の技術で再構築したものなのです。

求められているのは、「いままでにない存在感」

MOLp:最近、「130」で造形されたオブジェを目にする機会が増えてきました。A-POC ABLE ISSEY MIYAKEのマネキンや2025年4月に行われたThe Shohei Ohtani Collection Tokyoなど、ファッションや広告の分野で展開が進んでいますが、どのようなきっかけがあったのでしょうか?

A-POC ABLE ISSEY MIYAKEのマネキン

A-POC ABLE ISSEY MIYAKEのマネキン

© ISSEY MIYAKE INC.

加藤:いろいろなご縁を頼って実現した部分もありますが、共通していたのは、ご依頼いただいた皆さまが「いままでにない存在感」を求めていたという点です。

2025年のいま、ディスプレイの世界ではホログラムや立体映像など、デジタル技術による進化が進んでいます。しかし、リアルな「モノ」の進化は意外と止まっている。だからこそ、「見たことがないものに出会いたい」というニーズがあったのだと思います。

MOLp:こういう分野での展開を通じて、「130」にとって新たな発見はありましたか?

加藤:ありましたね。たとえば、「この素材は屋外でも使えるんですか?」という声をよくいただきます。「130」で出力しているものには現在PET樹脂を使っているので耐水性はありますが、長いあいだ屋外に置くと黄変(色の変化)が起こる可能性もある。だから、用途に応じて素材を使い分ける必要性が見えてきました。これからどう展開していくか、楽しみでもあります。

MOLp:A-POC ABLE ISSEY MIYAKEで使われたマネキンは、女性スタッフでも軽々と持てると聞きました。

加藤:そうなんです。従来のマネキンって、かなり重くて、店頭スタッフが腰を痛めることもあるんですよね。でも「130」でつくったマネキンは非常に軽量なので、着せ替えや配置換えが楽になったという声をいただいています。今後さらに市場に出ていくなかで、そうした実用面でのフィードバックも大切にしていきたいです。

A-POC ABLE ISSEY MIYAKEのミラノ展示で使用されたマネキン

A-POC ABLE ISSEY MIYAKEのミラノ展示で使用されたマネキン

© ISSEY MIYAKE INC.