outline

素材や化学にまつわる素朴な疑問をひも解く連載「カガクのギモン」。今回は、「ゼリーはなぜプルプルなの?」という疑問にカガクに詳しい「モルおじさん」が答えます。

※ 本記事は、2013年秋号として発刊された三井化学の社内報『MCIねっと』内の記事を、ウェブ向けに再編集して掲載しています。

イラスト:ヘロシナキャメラ 編集:生駒奨(CINRA)

冷やすとプルプルに! ゼリーの材料「ゼラチン」が持つ驚きの特性

暑い日に食べたくなる、冷たいゼリー。独特のプルプルとした食感が、涼しげな気分にさせてくれますよね。この「プルプル」がどうやってつくられるのかご存知でしょうか? 今回はゼリーがプルプルになる原理を、カガクに詳しい「モルおじさん」が解説します。

大きなゼリーを前にご満悦な、カガクに詳しい「モルおじさん」

大きなゼリーを前にご満悦な、カガクに詳しい「モルおじさん」

ゼリーをつくるとき、水や砂糖といった材料に「ゼラチン」を混ぜますよね。これがプルプルをつくりだすカギです。

ゼラチンは、動物の骨や皮に多く含まれるコラーゲンというたんぱく質を、水に溶けやすいように変性させたもの。その構造を見てみると、細長いひものようになっています。

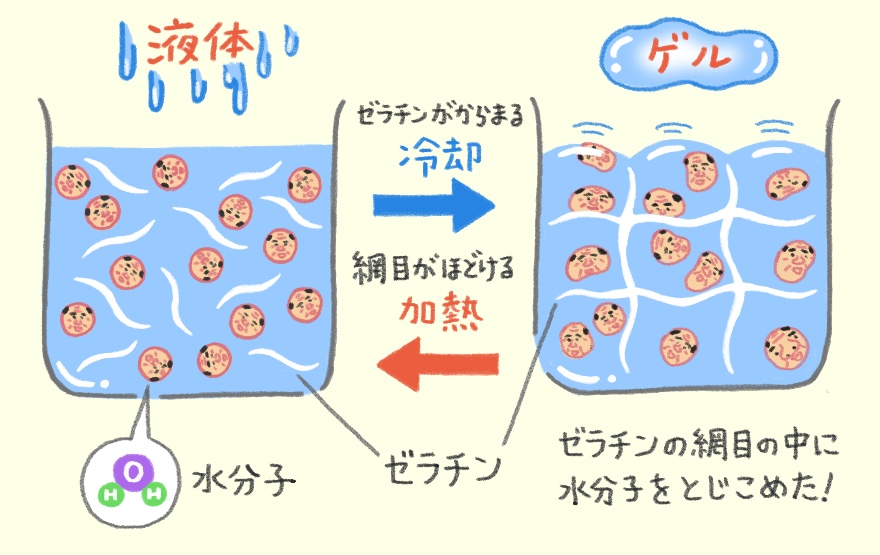

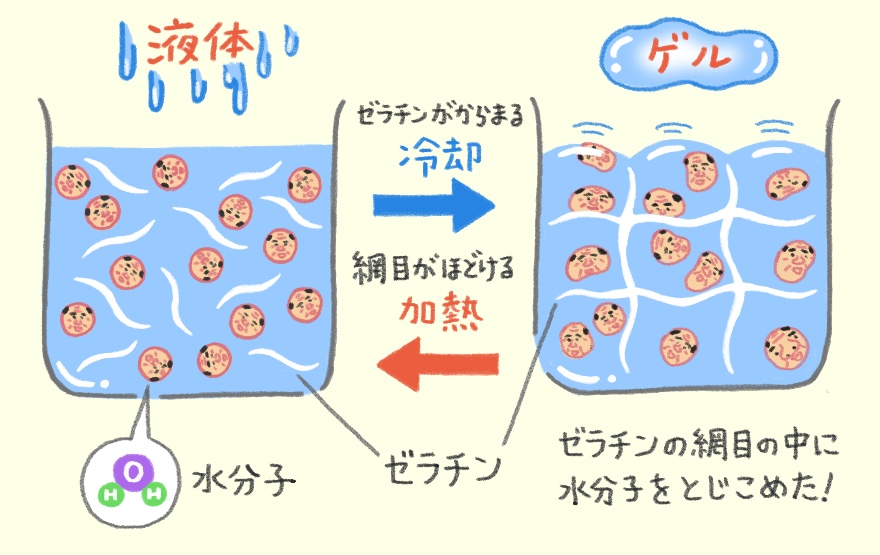

温度が高いとき、ゼラチンは周りの水分に溶けてバラバラになっています。でも、冷やすとゼラチン同士が絡まって網目状をつくり出すのです。このとき、網目の間に周囲の水分が閉じ込められることで、プルプルな食感が生まれます。このプルプルになった状態をカガク用語で「ゲル」といいます。

身近な日本食にも。意外と多いプルプル食品

ゼリーのプルプルはゼラチンによるものでしたが、私たちが日常的に食べている日本食にも同じ原理でプルプルになっているものがあります。

例えば、江戸時代に日本で生まれた「寒天」。その材料となるのはテングサやオゴノリといった海藻です。

こうした海藻には「アガロース」と「アガロペクチン」という分子が含まれていて、ゼラチンと同じように細長いひものような構造をしています。これが冷やされると網目状になり、ほかの水分を閉じ込めて「ゲル」になるのです。

同じ原理でプルプルになる食品として、豆腐やこんにゃくなども知られています。

モルおじさんの研究活動に不可欠? ゲルが体のなかで果たす役割

じつは「ゲル」は、私たちの体にもともと存在していて、とても重要な働きをしています。

例えば、目玉の表面。キョロキョロとスムーズに目を動かすことができるのは、表面がゲルに覆われているから。そのほか、粘膜や関節にもゲルが存在します。食べ物をスムーズに飲み込んだり、体をなめらかに動かしたりすることができるのは、ゲルがあるからなのです。

カガクのギモンを解決するためにアクティブに飛び回るモルおじさん。その原動力のひとつとなっているのも、ゲルであるといえるのかもしれません。

モルおじさんのひとこと

モルおじさんはプルプルしている食べ物が無性に好きで、よく実験的につくって食べてみたりしています。プルプルの原料によってもその触感は大きく変わりますよね。

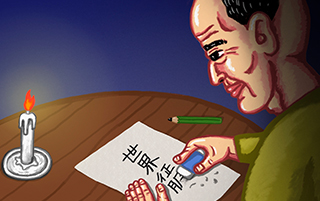

今回は、「ゲル」を取り上げましたが、ウレタンという素材はイソシアネートとポリオールのそれぞれの種類を変えることで、さまざまな触感のゲルを生み出すことができます。赤ちゃんの肌からモルおじさんの肌まで再現できるなんていわれることも。

そんなゲルで再現したのが、MOLpの作品「新臓形モデル」の“01”に用いているBionic-EyE™いうもの。人間の眼球はILM膜(内境界膜)、強膜、脈絡膜、網膜(白目の部分)という外壁で包まれていますが、これらの膜の感触をゲルと他素材の複合素材で再現しました。手で触ったときの感触ではなく、メスで切ったときの感触と構造を再現することにより、手術でILM膜を剥離する際と同じような感触を手に覚えこませることができます。眼科の先生方の手術トレーニングに使っていただいています。

- 関連リンク:

- 新臓形モデル