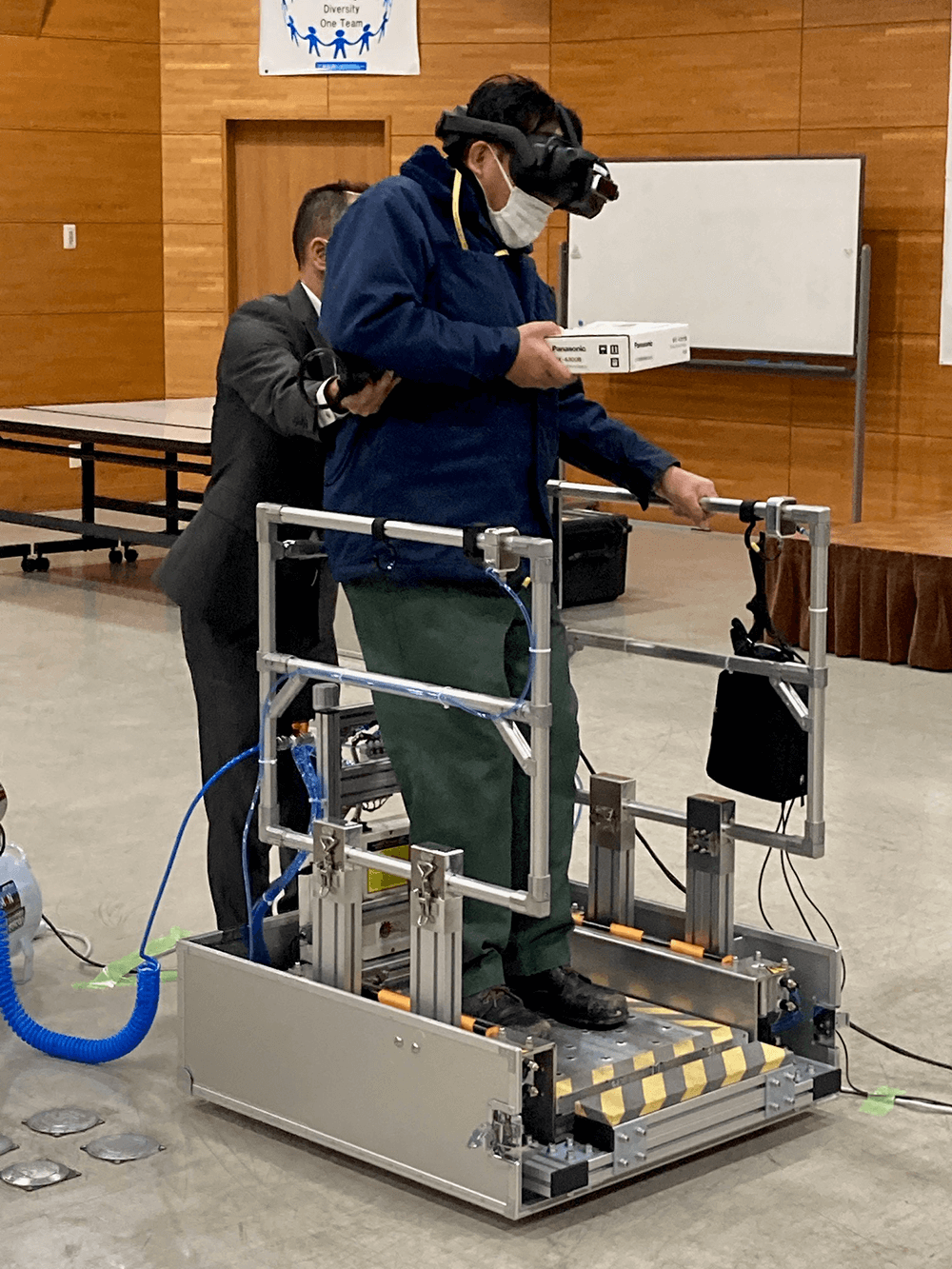

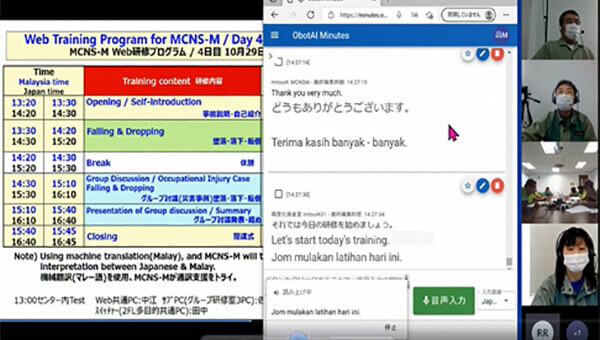

当技術研修センターでは、2020年度より体験・体感型研修の代替として疑似体験型のオンライン研修を導入し、当社工場、当社グループ国内および海外関係会社に提供しています。

研修は、各社のニーズに応じたカリキュラムを設定するとともに、AI同時翻訳を活用して英語や中国語をはじめマレー語、インドネシア語、スペイン語、オランダ語など現地語での研修を実施しています。オンライン研修の受講者からは、直接体験することはできないが、解り易くて多くの気づきが得られたとの評価を受けています。体験・体感型研修を完全に置き換えられるものではありませんが、講師・受講生の移動を必要としないデジタル社会に対応した持続可能な研修スタイルとして今後も積極的に活用を進めていきます。